最果ての地よりさらに遠く

世界で一番、行きにくい場所は、どこか?

…そう言われれば、北極点とか南極点とか、

エベレスト山頂とかタクラマカン砂漠の中心とか

そんな「極地」が思い浮かびますが、

あくまで「人が住んでいる場所」で

行きにくい場所はどこか、と聞かれれば…?

「そうですねえ、モアイの石像が立ち並ぶ

イースター島なんて行きにくいんじゃないですか?

だからあんなヘンテコな石像があるわけですし」

うん、確かにそうです。

イースター島は、絶海の孤島。

太平洋にぽつんと浮かぶチリの領土でして、

2,000キロほども隣の島から離れています。

ですが「イースター島」「モアイ」は

世界中の人が知っている。

観光客の需要も大きい。そのため、

チリの航空会社が定期便を出しています。

船で行くこともできる。

この島を訪れることは、

そんなに難しいことではないんです。

「…となると、他にもっと行きにくい

絶海の孤島があるんですか?

しかも、人が住んでいる島が?」

そうなんですよ。あるんですよ。

本記事では、その島について書いてみます。

『Further Than the Furthest Thing』、

和訳すれば「最果ての地よりさらに遠く」。

そんなタイトルの演劇があります。

イギリスの劇作家、ジニー・ハリスが

つくった作品です。

この作品は、1961年に起こった

ある事件から着想を得て作られたそうです。

『絶海の孤島で、火山の噴火が起きる。

危険なので、島の住民は、全員が避難する。

その後、噴火が収まった。

島の住民に投票を行ったところ、

ほとんどの人が島への帰還を望んだ。

1963年、二回に分けて、彼らは島に戻る。

せっかく、何にもない自給自足の島から

文明社会の真っただ中にやってきたのに、

彼らは島に戻ることを選択したのだ…』

この事件を元に、ジニー・ハリスは、

島民たちの哀感を滲ませながら、

切なくも美しい物語へと仕上げました

(日本でも文学座などが公演)↓

さあ、そろそろ島の名前を明かしましょうか。

ギネスにも載っている

「世界一孤立した有人島」の名前とは!?

『トリスタン・ダ・クーニャ島』と言います。

南大西洋の火山諸島の一つ。

アフリカ大陸の南端のあたりの南アフリカと、

南アメリカ大陸の南端の近くにある

フォークランド諸島やマゼラン海峡の、

中間地点、と言えばいいでしょうか?

とにかく、とんでもなく大陸から遠い。

まさにFurther Than the Furthest Thing!

かの有名なナポレオンが

最後に流刑になった絶海の孤島

「セントヘレナ島」から、

さらに2,429キロほども南に行ったところです。

こんなところに人が住んでいるのか…?!

と思うような島です。

ええ、住んでいるんですよ、約260人ほど。

1816年、イギリスはこの島を正式に

併合して自分たちの領土にしました。

セントヘレナ島に流したナポレオンを、

フランスが奪回することを防ぐために、

イギリス海軍が駐屯したそうです。

翌年1817年に、この部隊は撤退しますが、

ウィリアム・グラスという伍長が

除隊して家族とともにこの島に残ります。

その後、寄港したり漂着したりした人が

この島に残ったりして、人口が少しずつ

増えていったそうです。

1867年、ヴィクトリア女王の次男、

エジンバラ公アルフレッドが

世界一周の途中でこの島に立ち寄ります。

島民の長は、このことを記念して、

集落にエジンバラ・オブ・ザ・セブン・シーズ

(七つの海のエジンバラ)と名付けました。

島の人のほとんどは、

この「エジンバラ村」に住んでいるそうです。

島の土地は、すべて公有。

勝手に買うことはできません。

島の人は土地を割り当てられて、

ジャガイモなどを栽培しています。

基本、島民の多くは「公務員」なのですが、

漁師や農民でもあります。

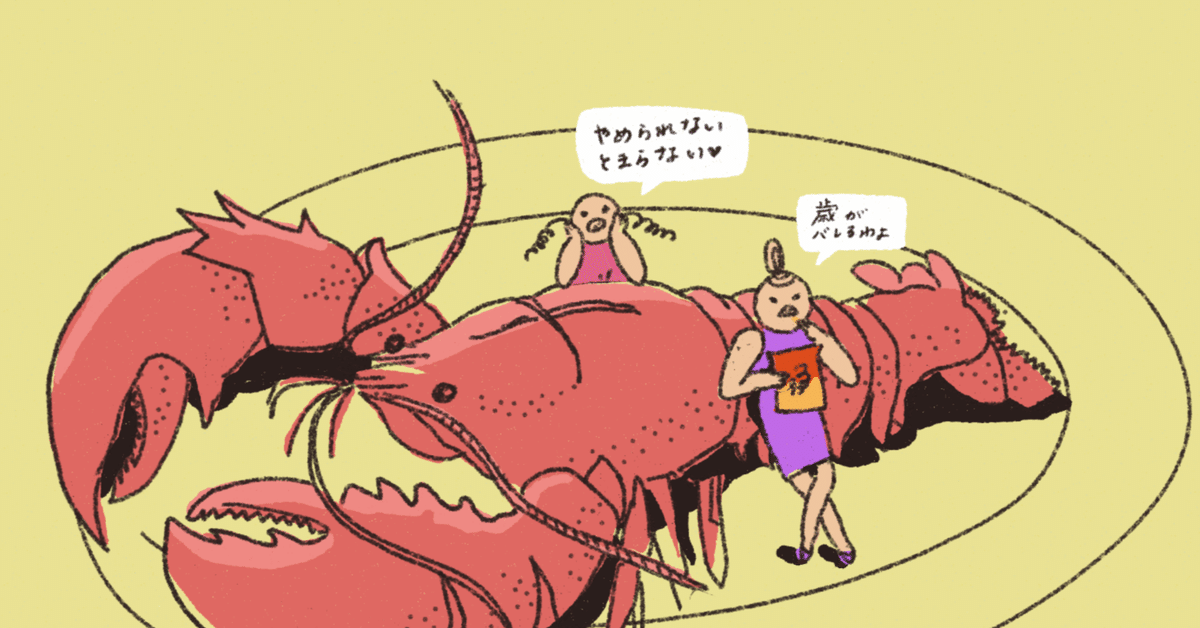

ロブスターが特産品。

ロブスター加工工場がこの島の最大の建物。

その製品は日本にも輸出されていまして、

「トリスタン産の伊勢海老」と

紹介されることもあるそうです↓

…さて、もし、この島に行くとすれば

どうやって行けばいいのでしょう?

空港はありませんので、海路で行くしかない。

小さな漁港しかないので、

遠洋航海用の大きな船は停められません。

ゆえに、わざわざ小型の船に乗り換えて、

上陸するしかないそうです。

南アフリカの船が一年に九往復ほど、

郵便物や貨物、乗客を乗せて運航している

(最近はコロナ禍の影響で

どうなっているかはわかりませんが)。

片道一週間程度はかかるそうです。

この船に乗るしかない、ですかね。

不定期のチャーター便などに乗る以外は…。

そんな不便な絶海の孤島なのですが、

何と以前に

NHKが番組の取材で訪れたことがあります。

NHKプレミアム8 世界一番紀行

「世界で一番遠い島

英領トリスタン・ダ・クーニャ」という番組↓

ふつう、NHKの番組作成の際には

事前調査や根回しをしてから行うそうですが、

何しろ絶海の孤島のため、一発勝負の

行き当たりばったりの撮影になったそうです

(「鶴瓶の家族に乾杯」の世界版みたい…)。

当然、島の人々は、よくわからない人たちが

テレビカメラを持ってやってきたことを警戒。

そのさまが、逆に

「テレビ慣れした人を見慣れている」

私たちには、新鮮に映ったそうです

(まだこの番組、見てはいないのですが…)。

では、まとめます。

この世界は想像以上に広く、

千差万別の環境の中、

実に様々な人が暮らしています。

日々の生活に行き詰まりを感じている方。

視野が狭くなっていると感じている方。

今はネットでいくらでも、

世界各地のことを調べられます。

そう、絶海の孤島、

トリスタン・ダ・クーニャのことだって、

こうしてネット検索で

記事にまとめることもできてしまう。

自分とは異なる環境のことに想いを馳せる。

そこに住んでいる人は、

どんなものを食べ、どんなことを考えて

日々を過ごしているのか…。

どんな視点を持っているのか…。

そのような「想像」をすることにより、

束の間、日々の生活から離れて

心に風が吹きわたり、

新鮮な視点、想像の外の価値観を

垣間見ることができる、のではないでしょうか?

これも一つの「実用地理」ではないかと

私は思っているのです。

『火山噴火で全島避難が行われた際、

島の住民のほとんどが

島に戻ることを望んだ』という事例。

便利な避難先より、不便な島の暮らしを選ぶ。

「進んだ」文明社会から、

「遅れた」自給自足の島に戻ってしまう…。

いったいなぜ? と思ってしまいますが、

それは、私たちの偏った考えであり、

島に住んでいた人たちにとっては、

「不便な避難先よりも、

便利な島の暮らしを選んだ」

ただそれだけのことかもしれません。

トリスタン・ダ・クーニャ島。

ぜひ、名前だけでもおぼえて帰って下さい!

と若手芸人的に締めて、本記事を終わります。

いいなと思ったら応援しよう!