This is 演歌 30

(4 min read)

This is 演歌 30

「これが演歌だ」という古典ナンバー、おなじみのスタンダードなところを存分に味わえる30曲をピック・アップし、二時間弱のプレイリストにしておきました。たかだか1960年代に成立したばかりの新しいポップス・スタイルですから、まだそんなに歴史はありません。セレクトはむずかしくなかったです。

参考にしたというかこういうものを自分でつくって聴いてみよう、それでなにか思うところがあるだろう、そうしたら書けることがきっとあるはずとなったきっかけは、Twitterで流れてきた今年二月の以下のネット記事です↓

・「北島三郎、島倉千代子…1960年代の記憶を今に伝える「昭和の演歌」のベスト1を決めよう」

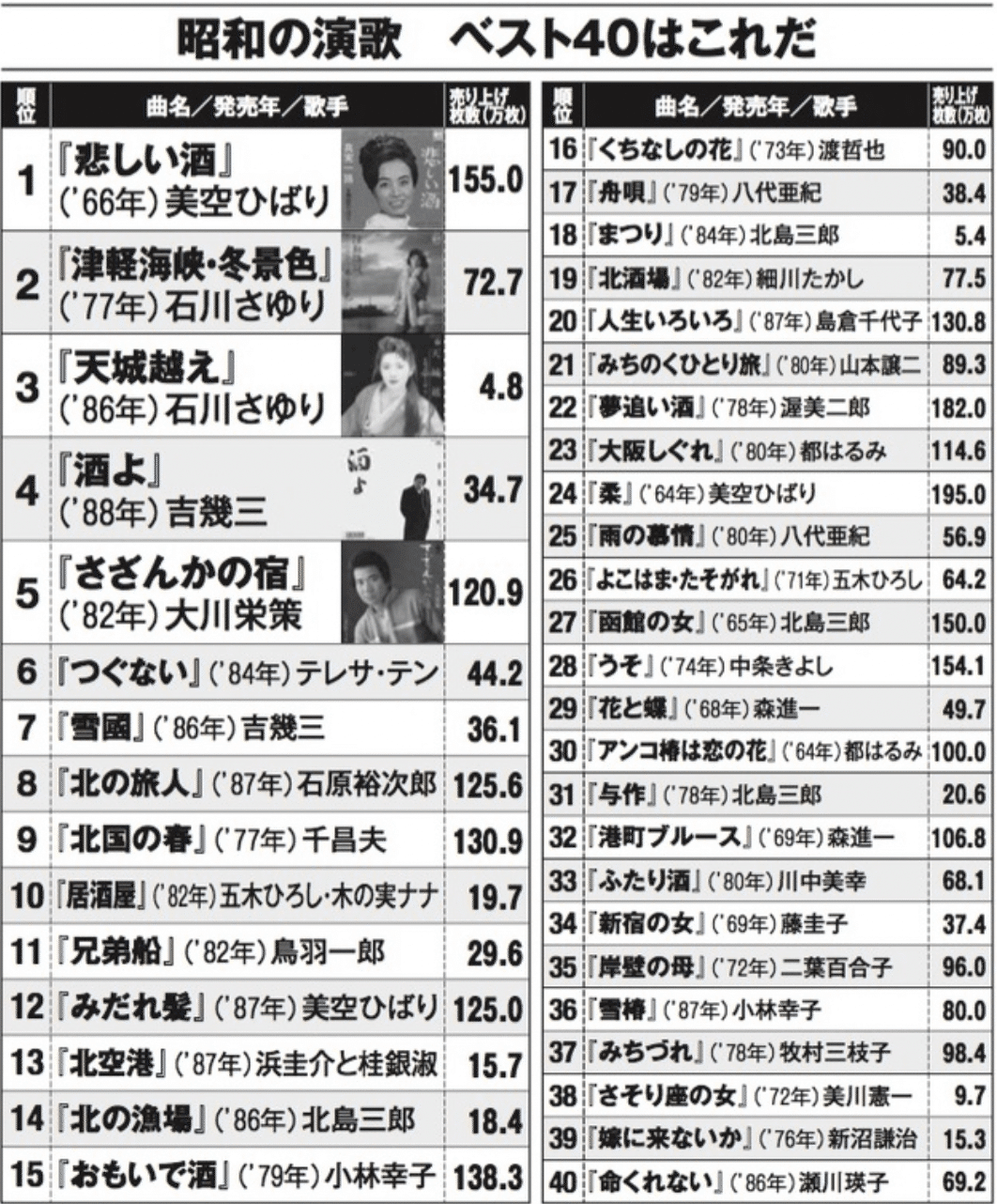

・「石川さゆり、八代亜紀…今も歌い継がれる、昭和の演歌「名曲ベスト40」をすべて明かす…!」

後者の記事3ページ目に「昭和の演歌 ベスト40はこれだ」という一覧表が掲載されています。眺めてみたら、なんと、このぼくでもぜ〜んぶよく知っているものばかりじゃあ〜りませんか。これを踏み台に自分の考えで抜いたり入れたりしながら、30曲のセレクションを作成しました。

このへんの曲の数々が「演歌とはなにか」というステレオタイプ・イメージを決定づけてきたものでしょうね。ステレオタイプというと否定的な用語ですが、きょうここではみんなが一般的に抱く共有の印象という程度に理解してください。それであるがゆえ、一部の音楽ファン、特にジャズやロックなどを聴く洋楽リスナーからは見向きもされないのですけど。

個人的には小学校高学年(1970年代初頭)から中高生のあいだ、こういった演歌名曲の数々をテレビの歌番組でほんとうにたくさん楽しんでいて、ぼくが現在のようなキチガイ音楽愛好者になる素地を形成していたんです。レコードは一枚も買いませんでした。あのころ多くのテレビ歌番組がありましたから、不自由しませんでした。

30曲とも、いま聴いてぜんぶよく知っているし、それどころか血肉骨髄の深部にすっかり沁み込んでいるノスタルジアを刺激されて、実に快感。心地いいです。リラックスできる、なんというか「本来のぼく」というDNAが発現しているような、そんな感じですかね。17歳でジャズにはまって以後は長年遠ざけ毛嫌いしていたものなのに、まさに三つ子の魂百まで。

ここにある30曲を歌う演歌歌手たちは、島倉千代子を唯一の例外として、だれもみんな強く張ったノビのある濃厚な発声をしています。抑揚をつけ、ドスを効かせたり、強く大きなヴィブラートを使い、コブシをまわしたりガナったり巻き舌発声をしたりなど、つまりそういった激しく劇的なヴォーカル・パフォーマンスが日本歌謡界では演歌の標準的なスタイルとして確立されていたものです。

それを刷新した、あっさり淡白でストレートに歌う2010年代以後の演歌新世代も、こうした古典的演歌歌手たちのスタンダードな曲や歌唱法にちゃんと学び、土台としてふまえているんだとわかっています。若手のなかにも三山ひろしのようにカンペキ旧世代歌唱法を実践する歌手だっていますからね。

歌詞の世界は、「強い男と耐える女」という固定的なジェンダー観や恋愛観 + 酒&タバコという、もうなんというか21世紀には通用しえない旧弊なもので、鼻をつまみたくなるんですけど、そこだけ目をつぶればメロディは美しいしビートだって楽しい。さらにラテン・ミュージックからの流入色が濃いのも印象に残ります。

「古い」と笑えば笑え。これが高三17歳(1979年)でジャズにはまる前までのぼくのティーネイジを形成した思春期の最も重要なワン・ピースだったんですから。思い出すきっかけをくれたのは、わさみんこと岩佐美咲でしたけど。

(written 2022.4.5)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?