昭和53年度卒業川上ゼミ「公共広告」ーその理論と現実①:文芸学部4年E組14番大柴ひさみ

42年前の私の考えと今の私の考えの共通点に驚く

今朝、1979年3月に卒業した当時、かなりの時間をかけて書き上げた、私の卒論を何気でぱらっと読んでみた。42年前の大学生の私が書いた論文だが、今の私の考えとほぼ同じで、ちょっと驚愕した。

論文は全て万年筆による手書きで、図表も全て比率を計算しながら、定規を使って手で起こし、新聞の切り抜きなどはテープで張り付けている。あの当時、徹夜明けの朝を告げる鳥の声を聴きながら、もう朝だ、締め切りに間に合うか? とかなりあせりながら、万年筆で間違えるたびにホワイトで修正したり、紙を貼って誤字を直したりして、書き上げた、非常に貴重な論文である。提出期限ぎりぎりで、私を含む多くの学生は、大学の購買部のコピー機の前に行列を作って、提出論文を手元に残すために、コーピーを取る必要があった。気の遠くなるような長い時間を待たされて、私は182ページの論文のコピーを取り始めたコトを思い出す。

ゼミナールの川上宏教授の発案で、私達のゼミは『学生広告論文電通賞』のグループ部門入賞で獲得した賞金を使い、ゼミ学生全員の手書きの卒論を製本化した。その後、成城大学文芸学部の研究室に暫く保存されていたが、教授が亡くなる前に、ゼミの生徒達に製本化された卒論は返却された。

「目次、はじめに、おわりに」

182ページの全てをここに記すつもりはないが、42年前の私の考えが今の自分の考えとかなり交錯する部分があり、非常に興味深いので、「目次、はじめに、おわりに」を記す。さらに興味深いのは、第3章の第3節の「アメリカとの比較における「公共広告」の示唆するもの」という一節で、これは142-162ページと本文20ページで、その後に10ページの表や新聞広告の切り抜きなどを貼っており、長いので次回に回したいと思う。

目次

はじめにー1

第1章 一般的通念としての「公共広告」(資料にみる「公共広告」観)

第1節 「公共広告」の定義ー3

第2節 受け手からみた「公共広告」(資料をもとにして)ー19

注釈ー38、表・写真(Ph)ー44

第2章 4種の類型的「公共広告」

第1節 イメージ創成のためのテクニックとしての「公共広告」ー55

第2節 団体による「公共奉仕スタイル」広告ー70

第3節 媒体社企画のつきあい的「協賛公共広告」ー83

第4節 「広報」の意見広告化現象ー93

注釈ー102、表・写真(Ph)ー108

第3章「公共広告」の現実

第1節 限界を伴う「公共広告」ー127

第2節 「公共広告」の底に潜む危険な兆候ー136

第3節 アメリカとの比較における「公共広告」の示唆するものー146

注釈ー158,表・写真(Ph)ー163

おわりにー175、参考文献・引用文献ー179

はじめに

『放送批評』(放送批評懇談会)1978年9月10日合併号の「CM批評」に、興味深い論評が載っていた。津村喬の「電力CMと少年漫画」という論評である。それによれば、『少年マガジン』39号から、短期集中連載として、「パニック・東京大停電」という電力会社の御用漫画が始まった、ということである。

ストーリィは、「高校野球で東京の学校が決勝にのこり、都内の視聴率がハネ上がりクーラー過剰とあいまって、電力はパンク状態。そこへ東北から東京への送電線の落雷事故で、大停電がおきる、電車は止まり、地下街は真っ暗。手術室に向う途中の患者が、エレベーターに閉じ込められ、医者がそこで手術をしなければ、命が危ない。」という内容である。

津村は、「ストーリィも絵も出来は悪いが、去年PHPから出た、某東電幹部の『日本大停電』的なパニック宣伝、原発反対をやめろ、東電の言うことをきけ、というキャンペーンが、少年マンガに狙いをつけてきたのには、おそれいる。」と指摘する。

このように、例えば東京電力という、私たちに深い関わりをもつ公共事業体が、少年雑誌というメディアを通じて、漫画までも自らの主張のために、「広告化」してしまう。このメディアとしての可能性を有するものは、すべて利用し、「広告化」する力の正体は、何なのであろうか。

私は、最近の広告の動きを見ていると、このような疑問が、次々と浮かんでくる。世の中のさまざまなものが、自らの主張のため、あらゆる手段を用いて、広告しようとする「広告化現象」とも言うべき事態が、現在進行しつつある。私は、この奇妙な現象に疑問をもち、広告のもつ本質的機能を明らかにするため、「公共広告」というものに焦点を合わせ、考察を試みる。

おわりに

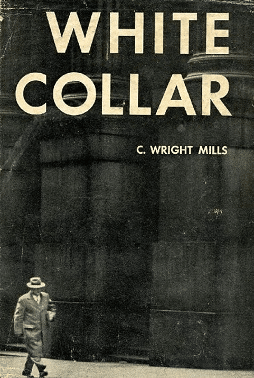

私たちをとりまく、この世界は、マス・メディアによって与えられる情報の共有世界として、W・リップマン(Walter Lippmann)の言う「疑似環境」である。このマス・メディアの創り出す「疑似環境」に、深く浸っている私たちは、真実を実際に見る能力も、創造力も失っている。C・ライト・ミルズ(C Wright Mills)は、こうした状況を次のように述べている。

実際に動いている現実があり、その現実の模写があり、そして人々はその模写に対して反応しているのである。現実と反応のあいだには大衆媒体によって与えられる模写がある。われわれの日常生活の狭い舞台のそとに起こる事件は、それが大衆媒体によって省略され屈折されて報告されない限り、われわれにとってほとんど無意味であり、われわれはそれを知ることはあるまい。社会の現実を反映しているのだが、すべての事実を反映するのではなく、そこには選択が行われる。そして、現実のある面だけを普遍化し強調する。この選択と強調の手続きを繰り返すことによって、そこに一つの新しい世界が創造され、大衆は直接に接触しうる範囲を超えて生活圏を広げようとすれば、大衆媒体が創ったこの世界に住むよりほかはない。(C・ライト・ミルズ(C Wright Mills)著 杉坂孝訳 『White Collar: The American Middle Classes(ホワイトカラー)』第31版 東京創元社 1957年 P311)

ミルズは、マス・メディアにより、選択と強調の手続きを繰り返して、想像される「模写」すなわち「疑似環境」に依存するしか、現実を知る手段を持たない、現代の大衆の姿を指摘する。この現実のある面だけを選択し、それを普遍化、強調する手段として、広告はその急先鋒の役割を果たす。私たちの目にする広告物は、これら選択と強調の手続きを踏み、出来上がった典型であり、そこには切り取られた事実が、変形して存在する。

けれども、選択と強調の手続きのため、切り取られ、変形されたとしても、その事実を私たちが知るためには、マス・メディア、あるいは広告の介在を容認しなければならないのが現実である。ミルズは、さらにエドワード・ロスの習慣について言及している。

習慣のおもな支えとなっているのは、われとわが身を切りたくないという気持ちである。というのは、習慣(あるいは大衆媒体との接触)から離れることは、自分自身の一部を切り離すことであり、われわれの生活を守っている蔽いを切り離すことだからである。(C・ライト・ミルズ(C Wright Mills)前掲書 P310)

この習慣、およびマス・メディアを広告に置きかえても、同様なことがいえる。広告の弊害については、あらゆる人が指摘し、非難する。しかし、広告が資本主義経済体制下において、「Necessary Evil」として機能しているということは、動かすことのない事実である。藤竹暁は、広告は「戦時宣伝を覗いて、現代におけるもっとも典型的な説得コミュニケーション(Persuasive communication)である。」(藤竹暁著『現代マス・コミュニケーションの理論』書版 日本放送協会 1968年 P369)と規定した。広告は、この示唆するように、経済のメカニズムにおける販売促進のための説得コミュニケーションとして、「Necessary Evil」の位置づけがなされているのである。

私がこの論文で終始述べてきたことは、こうした広告の「Necessary Evil」としての機能が、徐々に別な方向に向いつつあるのではないかという疑いの提示である。私の疑いは、日々増大する。広告が、商業宣伝のレベルから、イデオロギーの宣伝レベルへと、変わりつつあることを、私はある種の「公共広告」の中に見たような気がする。これが私個人の錯覚であれば良い。けれども、錯覚でないという証明は、幾万語を並べてみせるよりも、現実の広告自身が語っている。

42年前のマス・メディアを、今の時代のソーシャルメディアに置き換えると?

私は42年前に書いた自分の卒論の「はじめに」と「おわりに」を読んで、何だかDeja-Vuの世界に迷い込んだような気がした。42年経ったところで、私を取り巻くメディアとコミュニケーションの環境は、殆ど変わっておらず、メディアの質とスケールと用途は大きく異なるが、ソーシャルメディアに操作される21世紀の私たちの世界は、本質的には20世紀とそんなに変わっていなようである。

さて、次回は完璧に忘れていた第3章第3節の「アメリカとの比較における公共広告の示唆するもの」という文章をここに記す。大学4年当時の私は、まさか38歳でアメリカ人と結婚して米国に永住するとは、露ほども思っておらず、自分自身、今更ながらに、魔界転生のような気がしてならない。

サポートどうもありがとう。あなたのサポートがあれば、私の書くことへのpassionはもっともっと続くと思う。