【交通・移動】自動車が持っていない移動って本当難しい。まちバスやタクシー以外の取り組みも必要そう

夜でもヒルタです。私は、「しあわせな+1時間を 岡崎市」を目指して活動しています。自分の使いたいように、自由に使える時間があることが「しあわせ」につながると信じています、家族との時間・学び直し・まちづくり活動・趣味や休息等。そうした時間を住民が毎日「+1時間」得られるまちをつくる。政治により生活を効率的に、豊かに楽しくすることで毎日1時間の余裕を生み出すことを目指しています。

私、晝田 浩一郎(ひるた こういちろう)は、自家用車を持っていません。移動は自転車、徒歩、タクシー、バス、電車といった公共交通機関を利用しています。

公共交通機関の利便性の差

「みんなのおうち矢北」に子どもたちの見守りボランティアに行きました。子どもの見守りについては、別途、noteも書いていきます。

ーーー2023年8月11日追記ーーー

【子育て】子どもたちとともに過ごす時間ーみんなのおうち矢北ー

ーーーーーーーーーーーーーーー

岡崎市の東岡崎駅で予定があって、会場の場所が「矢作北学区市民ホーム」だったので調べてみると「バス」が楽そう。東岡崎駅からも出ていそうな雰囲気でした。

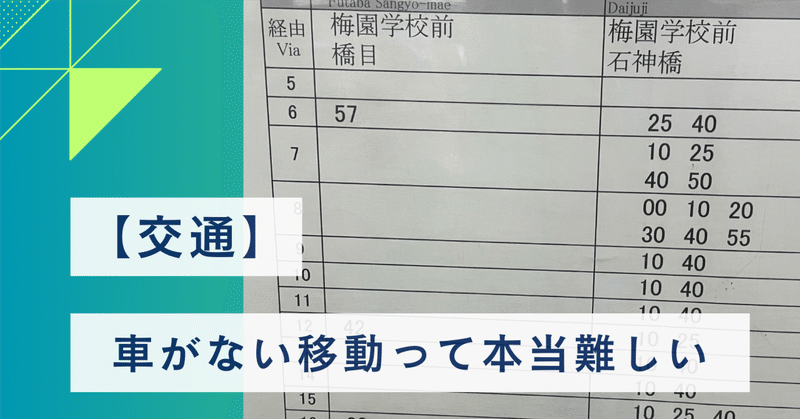

驚愕のバス時刻表

東岡崎駅のバス停にあった時刻表がこちら。まじで!?ってなりました。

「フタバ産業前」と「大樹寺」の行き方で差がありすぎる。

わかります。需要と供給の差であることはよくわかります。

もしかしたら、矢作なので「名鉄矢作橋駅」まで電車移動してそこからバスに乗ることができるならば、もっと本数もあるし利便性も高いのかもしれません。

市外に行くわけでもないし、山奥に行くわけでもないのに、こんなに差があるのか……って驚愕しました。自動車を持っていないからこそ、公共交通機関をメインにして移動しているからこそ気づくことができた課題。

移動ができない問題

「岡崎市は自動車がないと生活が難しい」そんな声を私が市役所で働きはじめてからも色んな方から聞きました。私自身はずっと自家用車を所有していないのですが、「よく自動車なしで生活できるね」とよく言われてきています。

自転車で頑張って移動する、タクシーでちょっとお金で解決するという手法が今回のような場合はあるにはありました。子どもたちの見守りのボランティアで1日行く、ということなので。しかし、これが日常的な場合だったら、と想像してみると大きな問題だと感じます。

岡崎市には電車が3路線…名鉄・JR・愛知環状鉄道線…あります。駅数も多いです。16駅あります。岡崎駅、東岡崎駅、中岡崎駅、岡崎公園前駅、西岡崎駅、藤川駅、大門駅、北岡崎駅、美合駅、矢作橋駅、六名駅、北野桝塚駅、本宿駅、宇頭駅、男川駅、名電山中駅。

その沿線沿いはなんとかなるにしても、そうじゃないところがたくさんあります。自動車の道路はあったとしても、電車がない。バスの本数が少ないところ。

移動したい人、運転手の現象のギャップ

これから高齢者が増えてくるなかで、免許返納もどんどんと増えてきます。完全自動運転になれば移動手段問題は解決に近づきますが、もう少し時間がかかりそう。10年くらいかかりそう。

サンフランシスコだとこんな状況

サンフランシスコ全域で解禁ニュースも。ガンガンいこうぜ!

こまる人はたくさん増えてくる。どうしていくかを考え続ける必要がある。

岡崎市もチョイソコやまちバスもやっていますが…。知人を訪ねていくのに真福寺町のあたりをタクシーで往復したら8,000円くらいかかり、東京いけるやん!!!ってなりました。しょうがないけど、しょうがないですませたくないなとも感じました。

コロナ禍の影響もあり、タクシーの運転手の方の高齢化(引退)もあり、タクシー運転手の方もめちゃくちゃ減っているそうです。タクシーに乗った時に色々と運転手さんと話をさせてもらうのですが「運転する人がどんどんといない。クルマは余っているけど、運転する人がいない。乗客から連絡をもらってもすぐにいけない…」という声もありました。一人ひとりの売上単価はあがっているにしても会社全体だと運転手が1/3程度にまで落ち込んでいるので、売上全体としても減っている。

「ライドシェア」の特区化と実証実験の可能性

海外だといわゆるライドシェアとして「Uber」や「Lyft」等があります。日本では事実上禁止されている「白タク」になってしまうわけです。詳細は以下のサイトがわかりやすいのでご参考に。

日本でも中頓別町(北海道)がライドシェアを実施もいます。運転手が少ないなら一緒に行こうよ!という発想はまさに。自動運転でAIに置き換わる前はどうしても人が運転をするしかない。

「ネット通販・ネット宅配を使えばいいじゃん」っていう声もあります。自分自身が移動するか、来てもらうかっていうことなので来てもらうという手もひとつ。しかし、便利になりすぎて家から出ないでも良い生活をしすぎると社会とのつながりが希薄になってしまい、結果、便利さが健康寿命を縮めることになります。

「矢作デマンド」として、現在、実証実験中。これが当たり前に、いろんな地域であると良いなとも感じます!

「チョイソコおかざき」もありますが、実際の活用についてはまだまだ課題も多いと聞いています。

外に出る。外の社会とつながり続ける。これが健康寿命を伸ばす大きな要因のひとつ

こうしたライドシェアの特区や実証実験として取り組みを進めていくことで、移動が難しい人たちをサポートすることにもつながる。まちバス等の税金で空気を運んでいると言われてしまうことも避けられる。1台で1人よりも何人も乗車したほうが環境のためにも良い。

ライドシェアのやり方や取り組み方は考えなければならない問題はたくさんあります。既存のタクシー業界やバス業界との連携や相乗効果をどう図っていくかなど。事実として、運転手が足りない、移動したくてもできない、移動することを非常に困難を抱えている方がいる。移動する時間を待ち時間を含めて少なくしていくことで「しあわせな+1時間を」過ごすことにつながる。

連携と共創によって解決できる仕組みにもつながると信じています。

現在、「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」に関わっており二次交通やMaaSの課題が埼玉県内の自治体からも出ています。こうした課題解決を埼玉県でも実施し、社会実装できていくことで、全国にも波及していける。

興味ある方は「ガバメントピッチ」が開催されるのでご参加ください!

さぁ、共創だ!

サポートありがとうございます! プレッシャーいただけたと感じてがんばっていきます!!