【行政DX】日経新聞に掲載! 高まる官民連携・共創の重要性!!

夜でもヒルタです。私は、「しあわせな+1時間を 岡崎市」を目指して活動しています。自分の使いたいように、自由に使える時間があることが「しあわせ」につながると信じています、家族との時間・学び直し・まちづくり活動・趣味や休息等。そうした時間を住民が毎日「+1時間」得られるまちをつくる。政治により生活を効率的に、豊かに楽しくすることで毎日1時間の余裕を生み出すことを目指しています。

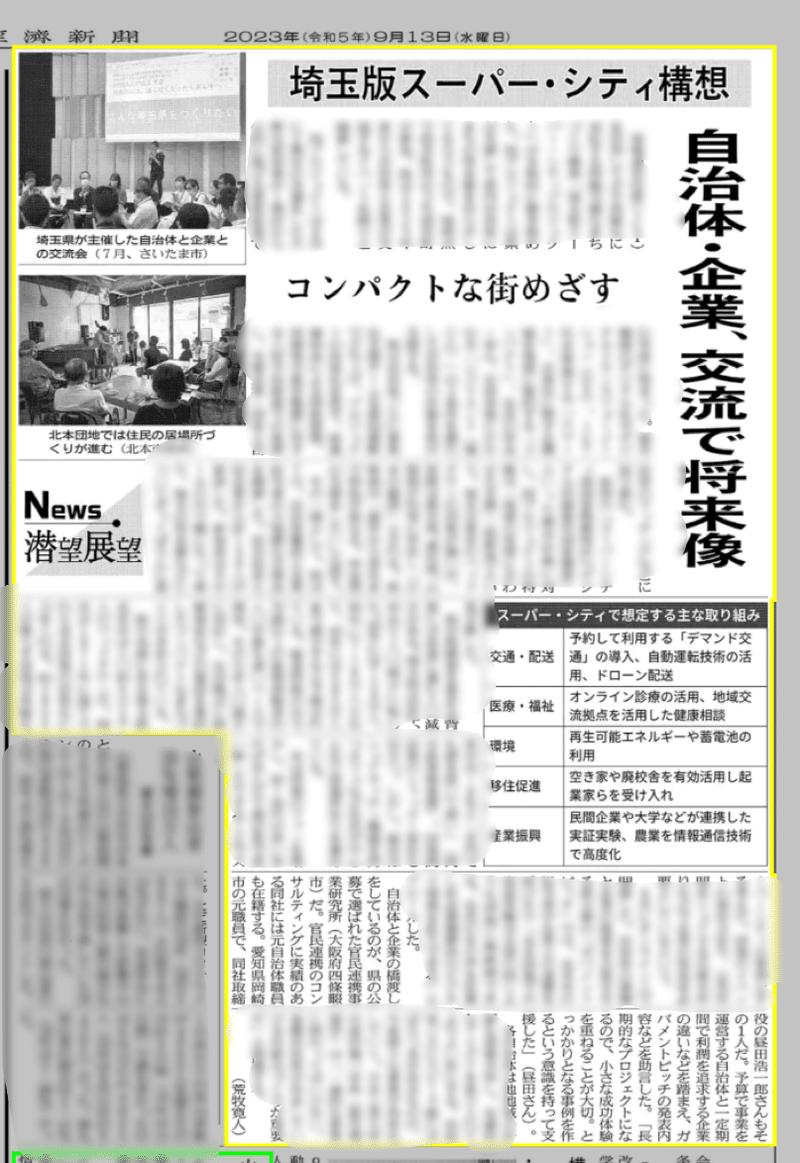

私、晝田 浩一郎(ひるた こういちろう)は、2023年9月13日(水)の日経新聞の朝刊に、取組やコメントが掲載されました!

埼玉版スーパー・シティプロジェクトとして、自治体と企業とをつなげる「ガバメントピッチ」のことや交流会の様子を掲載いただきました。

「昼」になっている理由は、私の「晝」が旧漢字だからです。新聞ルールで新漢字の表記にする必要があるため、「晝田浩一郎」ではなく、「昼田浩一郎」になっています。間違っているわけじゃないです。

私がどういった事業をしているかは、以下のnoteにまとまっています!

日経電信版だとコチラ。写真もカラー!

官民連携の重要性

みんなのチカラを合わせるんだ!

自治体だけで社会課題を解決することは難しい現在。自治体が仕様書を作成し、受発注の関係で企業にやってもらうことだけでは、高度に複雑化した社会課題に対応しきれなくなってきています。

民間企業等の強みやノウハウ、そして、自治体自らの強みやノウハウをかけ合わせる必要があります。

いきなり社会実装をすることは難しいため、まずは、小さくはじめる。ちっちゃな成果を一緒になってつくりあげることが重要です。

そのために「実証実験」を実施し、トライアルをしてみることが官民連携においては重要です。

仕組みだけつくって、担当職員がクラシックな公務員の考え方だとうまくいかない。それはそれ、これはこれ。「やってみよう!!」という熱量が自治体職員にも、民間企業にも求められる。営業ではなく、共創なんです。

AARの話に近いです。

ちょっとした定義のお話

ここでいう民間企業等は、金融機関、大学などのアカデミック、士業や地元の団体等も自治体以外の団体を指しています。自治体によっては、産学官連携や産金学士官連携といった言い方をしているところもあります。

長いので、私が使う時は、官民連携。

公民連携と官民連携って同じなの?違うの?っていう意見もありますが、厳密に言うとちがいますが一緒だと考えて大丈夫です。

官民連携……自治体「が」民間とともに事業を実施

公民連携……自治体は民間が動きやすいように、まち「が」民間と連携しやすいように環境整備を実施

私の認識だと上記です。どちらが良いとか悪いとかではないです。

大きなプロジェクトほど、小さな一歩を

埼玉版スーパー・シティプロジェクト等も、大きな話です。

しかし、いきなり、あっという間に「コンパクトシティ」ができあがるわけでも「スマートシティ」ができあがるわけでもありません。

なにか一つをやったからといって大きくまちが変わるわけではない。

しかし、何もやらなかったら変わらない。より良くならない。『赤の女王仮説』にあるように「同じ場所にとどまるためには力の限り走らなければならい」

大きなビジョンやつくりたい世界観を定めて、そこからバックキャスティングでおろしていった上で、一歩踏み出す。

一歩目は小さくても良い。小さい方が良い。

官民連携の場合、自治体と民間企業等のスピード感や考え方の差が大きく調整に時間がかかってしまいます。打ち合わせのための打ち合わせのための打ち合わせのための……ってなってしまうので、一緒になって取り組めることを考える。

官民連携により社会課題解決に向かって動き出すことで、市民の「こまった」が「よかった」になり、「しあわせな+1時間を」過ごすことができるように。時間をつくるだけではなく、時間を活かす。

さぁ、共創だ!

サポートありがとうございます! プレッシャーいただけたと感じてがんばっていきます!!