【大乗仏教】中観派 龍樹の四句否定

前回の記事に続きになります。今回は四句否定について、触れていきたいと思います。以下が前回の記事です。

さて、厳密に一致しないのですが、四句否定を便宜的にテトラレンマと呼ぶ学者もいます。これは龍樹の創見ではなくて、すでに初期の原始仏典にも見られたもので、彼はその伝統を受け継いだだけとなります。『中論』において、龍樹は以下のように四句否定を使用しています。

龍樹:

「ものは自らも生ぜず、他からも生ぜず、自他の両者からも生ぜず、無因(両者の無)からも生じない。」

龍樹:

「有でなく、無でなく、有無でなく、両者の否定なるものでもない、四句を越えた真実を中観者は知る。」

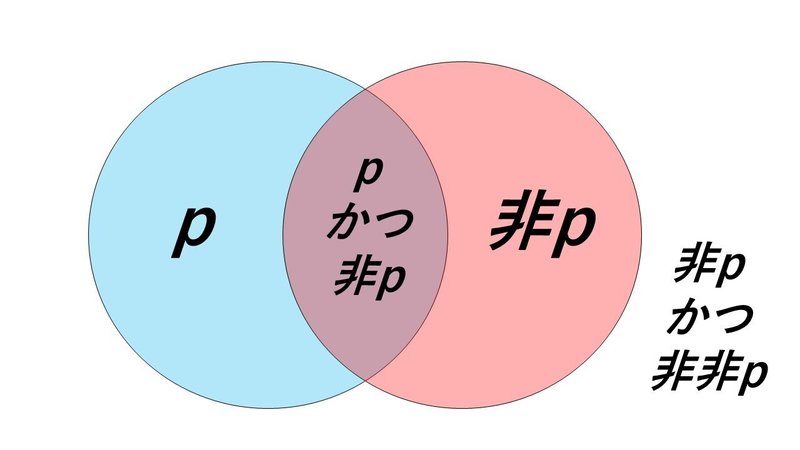

しかし、四句否定は論理的な問題点があることが分かります。論理的な問題とは次のようなものです。第一の命題をpとすれば、四句は、p・非p・pかつ非p・非pかつ非非pと書き表わすことができます。

形式論理学から見ると、第三句の「pかつ非p」は明らかに矛盾の原理に背いていることが分かります。また、第四句の非非pはpに等しく、「非pかつp」の意味であるため、実質的に第三句に等しいことになります。つまり、四句否定を形式論理の中で理解することは困難ということです。むしろ、ある論議領域において成り立っている一つの命題を、それと異なった、より高次な論議領域から否定してゆく過程として、四句否定は弁証法的な性格をもっていると考えなくてはならないことが分かります。

四句否定の意味については、『中論』内でも龍樹によって簡単に説明がなされています。

龍樹:

「苦しみは、自らによってつくられたものである(自作)、他によってつくられたものである(他作)、両者によってつくられたものである(共作)、無因である(無因作)と、ある人々はそれぞれ主張する。」

四句のそれぞれは、「ある問題に関する様々な人々の意見」です。四句の一々の見解はそれをもつ人の特定の理論的立場、特定の論義領域においてのみ成り立つとされます。いずれの命題も一定の条件の下でのみ肯定されたり否定されたりするのであって、無条件に・絶対的に真であることはできません。このように、四句のいずれをも絶対的なものとしては否定するのが四句否定の意味であり、中観の真理であるということになります。

四句否定はこのような特徴を持つため、第三句は龍樹のディレンマの二句(本体)と異なり、量化(ある部分はpであり、ある部分は非p)が許されており、第四句がそれの否定となります。