はじめに「軸」があって、そこから伸び拡がる四肢(手足)がある。そしてそれらは常に連動している。

こんにちは、身体機能研究家の小林洋太です。

前回、前々回と『からだの軸』について書かせてもらいましたが、読んでいただけましたでしょうか?

からだのことを文字で伝えることはとても難しいことですし

みなさんが知らないことを、言葉で想像することはさらに困難を極めるとは思いますが、知らないまま過ごすより、何事も知ることから始まりますので、まだチェックしていないようでしたら、ぜひご一読いただけたらと思います🙏

SESSION5 REVIEW

まだ読んでいない方のために軸について、ざっくりお伝えするとしたら…

バームクーヘンや竹輪をイメージしてもらえたら早いのかなと思います。

完成したバームクーヘンに芯はありませんが、その「空間」が軸になるわけです。

バームクーヘンは曲げると生地が割れますが、からだの中にも同様の空間があって

その空間と、その外側にある筋肉やら皮膚やら…が同じようにしなり曲がり動きます。

そうして1つのモノを構成しているわけです。

からだの軸というと、からだの真ん中を貫いている細い線のようなものをイメージするかもしれません。

しかし実際は、太くて厚くて「安心」できるというのが『軸』です。

当たり前だけれど、からだには厚みもあるし、幅もあります。

左右を常に対象で動かしているわけではないので、その都度、中心(重心)は変わるし、軸だってそれに合わせて変わらないといけません。

『体幹』とか、『軸』という言葉を使うとどうしても、コンクリートの柱とか固く・強いものをイメージしてしまいますが、実際はもっとしなやかで、強くて、もっと自由度の高いものなのです。

BODYWORKS SESSION6

じぶんのからだの幅や、厚み、重さ、長さ、操作性などがわかったら、動作に合わせて動く重心(中心)であったり、その重心を安定させるための土台(基礎)となる下肢の感覚をより具体的にする必要があります。

じゃないと、上半身がフラフラしてしまうことになります…

ということで、SESSION6ではよりクリアになった「軸」に「脚」を繋ぐということをやっていきます

軸と脚が繋がるとどうなるのでしょう?

からだが安定することはもちろんですが、より省エネで動くことができるようになります。

それはからだに課せられるタスクを少なくすることが、からだの連動を生み出すからに他ならないからです。

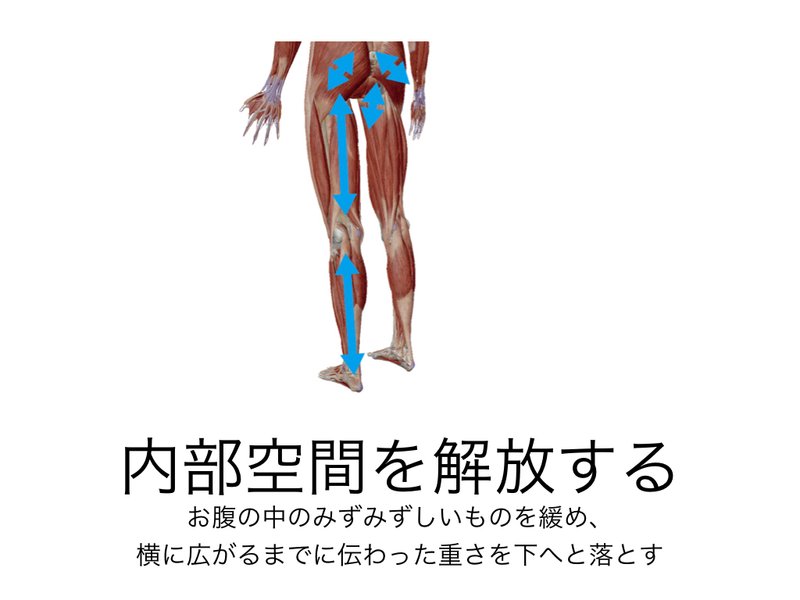

もっとシンプルに考えるなら、基礎が広い範囲に伸びてる方が、上へ上へと積み上げることができるし、基礎が広がった分だけ中心軸も太くなるよね。と言った感じでしょうか。上にある写真の通りですね。

重力に争って、からだに不要なタスクを課すのをやめると、質量(重さ)は勝手に落ちていくんですが、なぜかそれができないのが私たちです。

特に日本人はそれが顕著なように感じますね。

人によっては脚と足の違いなんて気にしてないかもしれませんが、からだの部位を間違って定義(認識)していると、からだに本来備わっている力を発揮できずにいることになり、とても勿体ない気がします。

ある事があたりまえに感じている、わたしたちのからだですが

実は思っている以上に知らないことだらけだったりするわけです。

知ってるつもりと、知っている。では大きな違いがあります。

命尽きるまで付き合っていくじぶんのからだと上手く付き合っていきたいなと思った方はぜひYouTubeチャンネルなんかもチェックしてみてください◎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?