鬼滅の刃 読了感想

このnoteには漫画「鬼滅の刃」最終巻までのネタバレが含まれます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

序文

先日、鬼滅の刃23巻を読み終えた。アニメと映画の大ヒットも冷めやらぬ中、物語は大団円を迎え、自分にとっては忘れられない作品となった。

23巻は少年ジャンプのヒット漫画としては決して長くない。しかしその中に色々と書きたいことが生まれる、極めて密度の高い作品だった。

このnoteでは自分が鬼滅の刃を読み終えた上での感想を書く。ネタバレは一切気にせず思うことを書いていきたい。自分と同じく鬼滅の刃を楽しんだ人々の暇潰しにでもなれば幸いである。

受け継ぐ王道

「鬼滅の刃」という物語は英雄譚の王道ともいえる要素を大量に含んでいる。

例えば全体のストーリーは極めて分かりやすい。

時代は大正、主人公の少年:炭治郎が、鬼に襲われ鬼になってしまった妹:禰󠄀豆子を人間に戻すために、そして自分たちのような悲劇から人々を守るために鬼殺隊に入隊し、鬼の殲滅、そして家族の仇である鬼の王:鬼舞辻無惨の討伐を目指す、というストーリー

異形、異能の存在に家族を奪われた主人公の敵討ち、というのは古今東西普遍的にみられる物語であり、強大な存在に奪われた女性(妹)を救う男性という「かたち」もいわゆる鬼退治やドラゴンスレイヤー伝説を受け継いでいる。

敵である鬼たちは夜の闇に潜み、人間を凌駕する身体能力を持ち、血鬼術という異能を扱う。その力で情け容赦なく人を虐げ食らい、喰うほどに強大に成長する。しかし同時に太陽の光を浴びると死ぬ、また日輪刀で首を切られると死ぬという明確な弱点を持つ。夜、食人、暴虐、超能力、明確な弱点など、古典的な吸血鬼伝承に共通する特徴であり、鬼もまた伝統的な「異形の悪」を継承したキャラクター造形をしている。

異形異能の存在に人間が立ち向かうためには特殊なスキルや武器が必須だ。ギリシャの英雄たちは怪物を討伐するにあたって優れた身体能力を身に着け、必ず特殊なアイテムや武器を手に入れる。こうしたアイテムや武器は怪物たちに対比される神聖な力、あるいは神(カミ)に祝福されている場合が多い。

鬼殺隊のメンバーは鬼に対抗するために身体強化の技法「全集中の”呼吸”」を習得する。そこには魔法や超能力のエレメント(属性)を彷彿させるような、炎、水、風といった流派が存在する。またメンバーが持つ刀は日輪刀という特殊な刀であり、特別な鍛冶師たちが秘伝の技で鍛え上げる。日輪刀は鬼の弱点である陽光の力即ち悪を滅ぼす”善=神聖な力”が込められている。ここでも古典的な英雄譚、怪物退治話が受け継がれている。

ほかにも様々な点で鬼滅の刃は連綿と語り継がれてきた英雄伝説、そこから派生した少年バトル漫画の伝統をしっかりと受け継いでいる。

鬼滅の新しさ

同時に鬼滅の刃は様々な点で近年ヒットしてきた少年漫画とは異なる、新しい要素を取り入れている。

その筆頭は主人公:竈門炭治郎である。

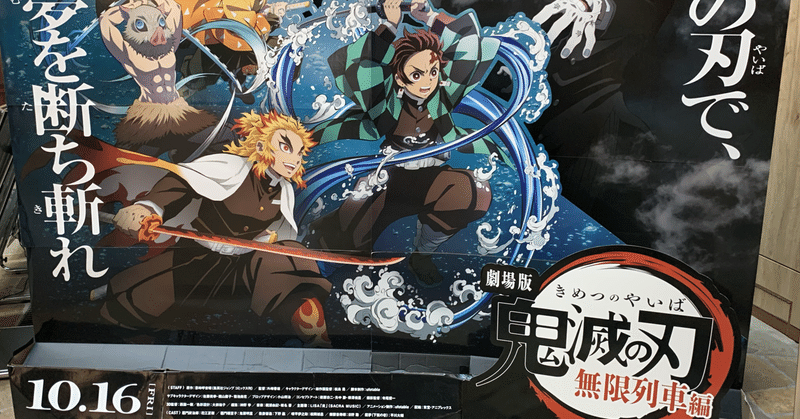

彼の性格と魅力については前にも映画「無限列車編」の感想で述べた

少年漫画の主人公というのは多くの場合、善の心を持つ人物として描かれる。炭治郎もこの点は変わらない。

しかし「礼節を忘れない」「上司の指示にしっかり従う」などといった、すくなくとも10年くらい前まではネガティブに扱われることも多かった要素が、明確な美徳として描かれているというのは、竈門炭次郎を語るうえで非常に重要だと思う。炭治郎は簡単にいえば「優しく真面目ないい子」なのだ。

私は世代的にはNARUTOや鋼の錬金術師などに親しんだ世代だ。こうした漫画の主人公は善良ではあるものの、「いい子」とは言えない場合が多かったと思う。なぜならこれらの作品において社会の規範や常識あるいは礼節といったものは、重要ではあるものの時として主人公あるいは善良な人たちを抑圧するものであり、悪の温床になることさえあったからだ。

例えば鋼の錬金術師では敵は主人公たちが住む国の中央政府と暗部を既に掌握しており、法と組織の力を主人公に向ける。そういった現実の閉塞を、よく言えばチャレンジャーで先駆者、悪く言えば向こう見ずでバカな主人公たちの存在と行動がかき回し、時には破壊することによって世界が変わり、悪を打ち砕く力が生まれる、という構図が多くの作品に存在した。

一方、鬼滅の刃ではこのような構図は見られない。炭治郎が鬼殺隊の秩序や常識に外れている点は「鬼になった妹を連れている」というただ一点である。炭次郎は鬼殺隊始まって以来の天才というわけではないし、逆にどうしようもない落ちこぼれというわけでもない。扱う刀の流派も最も基本的な「水の呼吸」である。また幹部である「柱」と共に任務に向かう時もその指示には素直に従う。むやみに命令に異議を唱えたり、自分の判断の方が優れていると慢心することもない。

では炭治郎は唯々諾々と大人の言うことに従う、自分を持たない少年なのだろうか?全くそうではない。むしろ彼は言いたいことははっきりと口にするし、相手が誰であれ間違っていることは正そうとする。

足をどけてください

善良な鬼と悪い鬼の区別もつかないのなら、柱なんてやめてしまえ

配慮かなぁ!?配慮が欠けていて残酷です!!

さっき弟なんかいないって言っただろうが!!玄弥が何を選択したって口出しするな!!

炭治郎は何が正しく、何が悪いかを自分で判断して動く強い心を持っている。それが他人と衝突してしまう時もはっきりと自分の意志を告げることができる。

ではなぜ、そんな彼が、ときに周囲と衝突することがあるにもかかわらず「いい子」であるのだろうか。

それは彼を取り巻く大人たちもまた、基本的には能力も人格も優れた人物として描かれているからである(各々欠点はあるが)。その象徴が現在公開中の映画で多くの人を魅了している炭治郎の先輩である炎柱・煉獄杏寿郎だ。強く、優しく、誇り高く、先達として後輩を全力で守り育てる彼の姿に胸を熱くした人は多いだろう。

しかしこれは煉獄さんに限った話ではない。例えば炭治郎が最初に出会った鬼殺隊剣士・富岡義勇や育手・鱗滝左近次は禰󠄀豆子を守りたいという炭治郎の願いを尊重し、それを叶えるために最大限の配慮をしてくれる。決して炭治郎を甘やかすわけではなく、彼を剣士として厳しく育てたうえで、自分たちの首を賭けるという形で禰󠄀豆子を鬼殺隊の掟からまもってくれたのだ。

また鬼殺隊幹部・柱の面々は皆、煉獄と同様に鬼殺隊幹部としての高い実力と強い心を備えていることが度々示されている。遊郭編決戦で炭治郎の目に煉獄と重なって見えた音柱・宇随天元、刀鍛冶の里で炭治郎達の盾となって時間を稼いだ恋柱・甘露寺蜜理、弟子を信じ己の命を懸けて上弦の鬼を罠にはめた蟲柱・胡蝶しのぶ等々。鬼殺隊幹の頂点にある「御屋形様」は自身は刀も触れない程病弱で代々30歳までは生きられないという呪いを受けている。しかしそんなことはおくびにもださず、鬼殺隊の前では隊士の心に寄り添い「こどもたち」を導く賢者としてあり続けている。

このように周囲の大人たちが優れた人物であるからこそ、炭治郎の美徳が遺憾なく発揮され、物語を美しく爽快なものにしていく。これは仲間である我妻善逸や嘴平伊之助、栗花落カナヲ達にも言えることだと思う。例えば善逸は時としてどうしようもなくヘタレてしまうが、育ての親である「じいちゃん」が彼を見捨てず信じてくれたからこそ、それに応えたいと願い「霹靂一閃」を極め抜き、剣士として戦い続けることができた。

まず第一に大人たちがそれぞれ自分自身の心と体を鍛え上げ、そうした大人たちに育てられることで今度は子供達それぞれの魅力と才が開花していく。作品全編を通して「受け継ぐ」という人の営みが重視されていることがここでも分かるようになっている。

また鬼殺隊という組織には内部抗争や停滞、腐敗といった”余分”を示す場面は全く見られず、一般の隊員まで平均してモチベが高い。上司である御屋形様や柱が上述の通りなのだから当然と言えば当然ではある。しかし某サイコロステーキ先輩のような立身出世を第一に考える隊士がもう少しいても良さそうなのだがとんと出てこない。最終決戦前に柱達の激しい訓練についていけない、と愚痴をこぼす程度で「悪鬼滅殺」の意志は平隊員でさえ強固なものだ。炭治郎達の友人であり平隊員として登場する村田さんでさえ、鬼の王・無惨の圧倒的な力を目の当たりにして「怖い」「勝てない」ではなく以下のように反応する。

アイツ・・・アイツが無惨・・

家族の仇・・殺す・・殺す!!

更に最終決戦では誰に命じられるわけでもなく、何十人もの平隊員が柱達の盾となって時間を稼ぐシーンが存在する。

無論のこと、柱達も目の前で自分をかばって特攻する隊士たちに驚愕し彼らの命を無駄にしまいと奮起するわけだが一連のシーンに感動だけでなくどこか怖さを感じる人がいても不思議ではないと思う。

鬼殺隊という組織の凄さ、美しさとは鍛えられ磨き上げられた”刀剣”の美しさに似ている。鬼殺隊の隊士は鬼を討つために刀を振るうが、同時に鬼殺隊自体が悪鬼滅殺のために研ぎ澄まされた、余分なものをそぎ落とした刃なのだといえる。

ある意味で非常に古典的な「みんなで頑張る」という在り方を極限まで美しく描いているのが鬼滅の刃の特徴といえるかもしれない。それは間違いなく美しいが”戦闘美”とも呼べるもので武器を目にした時の恐怖と隣り合わせである。

鬼滅の刃の新しい要素としてもう一つ注目したいのは「奇跡」に乏しいことである。

鬼滅の刃では戦闘中のモノローグやナレーションで状況を説明する場面がかなり多い。この点は漫画としてのテンポに欠けると批判する向きもあるが、同時に何故主人公たちは追い詰められているのか、または何故勝つことができたのかにしっかりとした理由付けがなされているということでもある。

それ故に鬼滅の刃は”奇跡的な”勝利であったとしても、実は”奇跡”ではなく戦いに参加した全ての人の奮闘が一つ一つ積み重なった末の勝利であることが示される。同時に”奇跡が起こって大勝利”もまたあり得ない。

全集中の呼吸には無敵の奥義など存在しない。ヒノカミ神楽が直接下弦や上弦の鬼を退治したことはない。

人間の肉体には常に限界があり、全集中の呼吸を使ってなお鬼の方が生物としては圧倒的に強いという”現実”がしつこいほどに描かれる。その壁を超えるために柱達が寿命を犠牲にして痣を発現させたとしても、上弦の鬼はすぐに対応してしまう。

個体としては圧倒的に強い鬼を打倒するために、人間たちは力を合わせ死力を振り絞らなければならず、それ故に力を使い果たした仲間は自然の摂理として死んでしまう。皆ができる限りの手を尽くして尚抗いがたい強さに踏みつけられ、仲間たちの屍を乗り越えた果てに鬼殺隊は勝利を手にする。上弦の鬼達との戦いにおける時任無一郎や不死川玄弥、胡蝶しのぶの死に代表される厳しいルールが作中世界には存在する。

登場人物たちが立ち向かう現実の「厳しさ」とそれに個人も集団も全身全霊で立ち向かう「美しさ」、そこに鬼滅の刃の大きな魅力があると思う。

新しい絶対悪:鬼舞辻無惨

ではなぜ鬼殺隊は、鬼狩りの剣士たちは刀のような美しさと共に描かれてきたのだろうか?

そうしなければ鬼の王・鬼舞辻無惨には勝てないからだと私は思う。

鬼舞辻無惨という”ラスボス”は私にとって炭治郎と同等かそれ以上に新しく衝撃的なキャラクターだった。

私がこれまで楽しんできた少年バトル漫画のラスボスというのは、圧倒的な強さや能力に加えて以下の要素のどれかを必ず備えていた。

・広大な視野

・巨大な理想

・優れた知恵

・深い哲学

一言にまとめれば「スケールがでかかった」のである。

パッと思いつくのはNARUTOのうちはマダラ、BLEACHの藍染惣右介、ユーハバッハ、ダイの大冒険の大魔王バーン、ドラゴンボールのフリーザ、鋼の錬金術師のお父様だろうか。

彼らは確かに紛れもない悪だったが「巨悪」と呼べるものであり、その視野と影響力が広大な世界全体に及んでいた。本人の根幹にある動機が個人的なものであったとしてもその行動は非常にスケールの大きなものだったのだ。数多くの部下を従え、時に国や星を支配し、最終的に世界そのものを自らの意志の下に跪かせる。それが私の知るバトル漫画のラスボスだった。

では無惨はどうだろうか?

強さについては申し分ない。

・首の弱点を克服

・斬っても切断できない程の回復力

・痣がなければ即死する毒手

・ただ振り回すだけで5人の柱+αをすりつぶす触手攻撃

・広範囲を薙ぎ払う衝撃波

・奥の手としての分裂逃走

個体としての強さでは上弦の鬼すら足元にも及ばないといっていい。厳しい鍛錬を積み数多くの鬼を討伐して己を鍛え上げた柱達を、血鬼術でさえない触手ブンブンで追い詰めていく様子は本作品における絶望の象徴と言ってもいいと思う。

では他の要素はどうか?私にはてんでダメだとしか思えなかった。

世界に対して何かを思うわけでもない。何か深い哲学があるわけでもない。ただひたすら「青い彼岸花」探しと目障りな鬼殺隊の殲滅を鬼に命じるだけだ。なのだが無惨はただひたすらやれ、と命じるばかりで自分がそのために具体的に指示を出すとか方策を考えるということをほとんどしていない。

結果を出せ、なぜ出せない。成果を出せないならいらない、とばかりに下弦の鬼を切り捨てた通称”パワハラ会議”はファンの間ではあまりにも有名悪役があまりにも賢いと主人公たちが勝つ手段がなくなってしまうというのは確かにそうなのだが、それにしても雑すぎではないかと思うのだ。

鬼舞辻無惨というキャラクターの見せ場の一つは無限城で炭治郎と邂逅した時の以下のセリフだ。

しつこい。お前たちは本当にしつこい。飽き飽きする。(中略) お前たちは生き残ったのだからそれで十分だろう。(中略)私に殺されることは大災に遭ったのと同じだと思え。(中略)何故おまえたちはそうしない?理由は一つ鬼狩りは異常者の集まりだからだ。

鬼殺隊からすれば憤懣やるかたないセリフなのだが、無惨からすると別に煽っているわけではないのだ。大事なものは自分だけ、自分の命こそが至上の価値を持つ、自分さえ生きていればいい、他の命などどうでもいい。そんな価値観で生きている無惨からすれば確かに鬼殺隊は異常な人間の集まりであり気味が悪いのである。

最終決戦で躊躇いもなく逃走できるのも究極的に自己の生存にしか興味がないからであり、それ以外の事象に価値を見出していないからだ。

では無惨は「小物」なのだろうか?そうではないと私は思う。

無惨という鬼の価値観、ものの考え方は実のところ誰でも少なからず持っている。一番大事なものは自分、他人のことなどどうでもいいというエゴイズムを一欠片も持っていない人間などいないだろう。

鬼舞辻無惨という悪は、人間なら誰もが持っている利己心やエゴを数千倍に濃縮して人型の袋に詰め込んだような存在だ。人間離れした悪逆の徒ではなく、人間なら誰もが持っている醜さに最強の鬼の能力を継ぎ足すことで本来なら人が持つブレーキ、良心を破壊したのが無惨なのだと思う。

深い思想や巨大な目的がなかったとしても、圧倒的な力さえあればただ「イライラする」「気に入らない」という程度のことで辺りに破壊と悲劇をまき散らすことができ、しかもそのことにさしたる感慨もわかずにいられる。

純粋に自分のことだけを考えていれば、踏み潰した他人のことなど気にもとめずに生きていくことができる。それが無惨という悪の恐ろしさだ。

それはどこか赤ん坊を彷彿とさせる。無惨は最終決戦で日光から逃げるために自分の肉を膨らませた。その肉は巨大な赤子の姿をしていた。ただひたすら周囲に対して要求する赤ん坊。泣き喚き腕を振り回すことでしか意志を伝えられない存在。

1000年生きた無惨はその実、精神面において全く成長できなかった赤ちゃんだったのかもしれない。その赤ちゃんの大暴れによって多くの命が失われたのだ。

そして鬼殺隊はこの無惨を否定する存在として描かれている。

「自分勝手」の極致である無惨に「みんな」で立ち向かうのが鬼殺隊であり、故に「みんな」は硬く結束していなければならない。人間の組織としてはありえないほど鬼殺隊が研ぎ澄まされているのも、そうでなければ無惨のアンチテーゼとして機能しないからだ。

その姿は一歩間違えれば全体主義やファシズムに陥りかねない危うさがあるが、やはり人の心を打つものであり、そうでなければ最後に無惨を倒すことに説得力が生まれなかったと思う。

人と怪物の境界線

千年間人々を苦しめ続けた鬼舞辻無惨は、最終的に鬼殺隊全軍と珠世達の総力によって多大な犠牲を出しながらも討伐された。

最期の悪あがきも結局炭治郎には届かなかった。

どこまでも自分のことしか考えない、独りきりの怪物:無惨は最終的に「みんなの力」、「受け継がれる意志」に敗れた。

この「受け継ぐ」という営みが作中において鬼と人を分けている。

そういう意味では最強の剣士:継国縁壱も間違いなく人だったのだろう。作中では無惨にすら怪物扱いされる彼だが彼は他人とともに生きることを忘れなかった。最終的には孤独であったとしても他者に対する優しさを失わなかった。その結果、彼の日の呼吸は生き延び、生前に取り逃した無惨討伐に繋がった。

怪物と人を分けるのは力の有無ではなく、心のありようと生き方である、ということを縁壱だけでなく、禰󠄀豆子や珠世達も証明している。

無惨を生み出さないために

忘れてはいけないのは無惨も鬼も嘗ては人であったという事実だ。

鬼の中には人間時代から悪人だったものもいる。一方で社会から見放され迫害された先で変貌した鬼も同じくらい多い。

彼らは誰かが手を差し伸べていれば、社会の仕組みがもう少し優しければ鬼にならずに済んだかもしれない。だが彼らは転落した先で無惨に出会ってしまった。

鬼になるためには無惨の血を受け入れる必要がある。この血を受け入れるという行為、無惨の性格と鬼達の振る舞いを考えると自分には血だけではなく無惨の思想までも受け入れているように思えてならない。

周囲に傷つけられ、寄る方なく彷徨う人々の前に無惨が現れる。そして流し込まれた血がこう語りかけるのではないだろうか。

人を喰らえ、人から奪え。

良いではないか。誰もお前を助けなかった、誰もお前を気にかけなかった。ならお前も同じことをして良いだろう。

己のことだけ考えれば良い。他人など気にするな、踏み潰してしまえ。

倫理も道徳もくだらない。大事にすべきは自分だけだ。

空想の話とも思われない。現実に鬼という生き物は存在しない。だが己の心に鬼を、無惨を飼っている人は実は自由が叫ばれる今の世の中で着実に増えているのではないだろうか。

そうなったとしても鬼殺隊を作れば良い、とはならない。

鬼殺隊のあり方は確かに美しい。でもそれはやらなくて良いならやらなくて良い、誰もやりたくてやっているわけではない生き方だ。作中でも述べられているが、無遠慮に逆鱗に触れられた竜、尾を踏みつけにされた虎、それが鬼殺隊だ。

だから考えなければいけないのは如何に鬼殺隊が必要にならない世の中を作るかだ。

先にも触れたように無惨の悪とは人外なものではない。あくまで誰もが心の中に持っている悪だ。それを野放しにし蔓延させて仕舞えば本当に無惨が現れてしまう。思想とか時代の空気とか、そういった形でだ。

それを防ぐためにはどうすれば良いか。今すぐに答えが出ることではない。

しかし個人でできることがあるとすれば、それは己の心を日々顧みるということだろう。

己のことだけで頭がいっぱいになっていないか?

他人の心に想いを馳せられているか?

他人の言葉を都合よく解釈していないか?

そうやって日々、自己を省みることで心の中の鬼と戦うことはできる。

多くの人がそうやって己の悪に立ち向かえれば無惨が産まれることはない、あるいは彼さえも救うことができるかもしれない。

炭治郎達の生き様を見た我々にできることがあるとすれば、そういう小さな戦いを続けることではないだろうか。

全23巻、書きたいことはまだまだあるが一旦ここで文章を閉じる。

また文章がまとまったら第二弾として投稿したい。次はもう少し、各キャラクターに触れられれば良いと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?