日本史から見るマジック文化(後編)

教育としてのマジック:江戸時代中後期

1779年(安永8年)、放下筌の続編として天狗通(てんぐつう)が出版された。

この本では、鬼を出現させるマジックのタネ明かしが記載されている。箱の中にロウソクを入れて鬼の絵を眼鏡のレンズで投影すると、白い壁に鬼の絵が映る、という、今で言うプロジェクターの原理がマジックとして解説されている。

今日、タネを明かすことの是非が問われる世の中になってはいるが、江戸時代も同様だったろう。というのも、どのタネ明かしも実際に演じようとするには肝心の部分がぼやかされているからだ。

リンキングリングやカップ&ボールなどは、一見すべてをタネ明かししているようにも見えるが、順序がバラバラに書かれている。手順がよくわからないように、という作者の意図が見受けられるのである。

伝授本の作者はプロのマジシャンではない。裕福な素封家であり趣味人だった。彼らはプロから伝授してもらったが、そのプロたちの生活を考慮した上で本を記したのだと考えられる。

また、こうした当時の本は、読者にマジックを覚えてもらうことが目的ではなく、彼らの知的好奇心を満足させるために存在していたとも考えられる。マジック以外にも多くの不思議の解明を試みているからである。

マジックのタネを知ることと不思議な物事を解明することは、当時の人々にとってはイコールであり、科学知識を得ることもまたイコールであったようである。

したがって、この時代の暴露本は、マジックの伝授本であると同時に、科学の教育書でもあったと言える。

実はマジックと教育はとても関係が深く、最も古くから知られるのは数学マジックである。1202年に発行された、イタリアの数学者、レオナルド・フィボナッチの書いた算盤(そろばん)の書には、金の塊、銀の塊、錫の塊を何枚持ったかを当てる、というマジックが記載されている。

わが国では13世紀平安末期から鎌倉時代にかけて作成された公家の日常生活に必要なことが書かれた百科事典ともいえる簾中抄(れんちゅうしょう)の中に、相手の考えた平仮名を当てるというテレパシーのマジックが解説されている。

これが日本で現存する最古のタネ明かしである。目付(めつけ)と呼ばれていた。

この手品の進化系が花目付(はなめつけ)であり、江戸初期の数学書塵劫記(じんこうき)にも記されている。

花目付とは、4つの花に、それぞれ数枚の花びらと葉があり、その花びらと葉にそれぞれ1文字の平仮名が書かれているイラストボードを使う手品であり、4つの花の中で、花びらと葉のどちらにあるのか、という問いの答えによって、観客の覚えた文字がわかる、という数理マジックである。

江戸時代の子どもたちはこれを寺子屋で習い、このイラストボードを各家庭に持って、遊びながら学んでいたようである。花目付は、文字を覚えるという読み書きの勉強と、トリックの肝である足し算の暗算の勉強を同時にできる教材だったのである。

この花目付は、とても良い教材であったと同時に、とても良い手品であったので、明治時代には、外国人観光客用の土産物としても売られるようになる。現代でも、複数枚のカードで構成される「年齢当てカード」という商品で、いまだに活躍するマジックであるが、トリック云々よりも、1枚絵ですべてを表現する粋な構成や、花の絵を使って演じるという情緒が、花目付の素晴らしさだとも言えるだろう。

教育としてこの花目付を学ぶ江戸時代の子供たちは、最初は上級生に演じてもらって不思議に思い、やがてタネを知って自分が下級生に演じるようになり、次にはタネの理屈を考えるようになる。

理屈がわからずともマニュアル通りに演じれば成立するのが数理マジックであるが、ただ演じるにとどまらず、なぜそれが成立するのかという理由を突き詰めていくことで、子供たちの知識欲や学力が向上していった。江戸時代、日本人の識字率が世界でも飛び抜けて高かったのは、こういう理由もあったことだろう。

なお、江戸時代中期以降、放下は手妻/手爪(てづま)または手品と呼ぶのが一般的になった。

マジックのショービジネス全盛期:江戸時代後期

江戸時代中期に全盛期を迎えた伝授本は、後期にはやや収束し、今度はショービジネスとしてのマジシャンの全盛期が訪れたようである。養老滝五郎(ようろうたきごろう)、柳川一蝶斎(やながわいっちょうさい)といったマジシャンが活躍したのが、この時代である。

柳川一蝶斎は、非人の身分であったが、1847年(弘化4年)に豊後大掾(ぶんごのだいじょう)を受領し、貴族の称号を得た。そして幕府の要請により、国外からの要人にたびたびマジックを披露している。

彼のマジックは、日本でしか見られない芸だとして外国人に評判が良く、本国に戻った彼らがインタビューに答えたり新聞記事に載せたりしたことで、日本のマジックの評判が世界に伝わったようである。

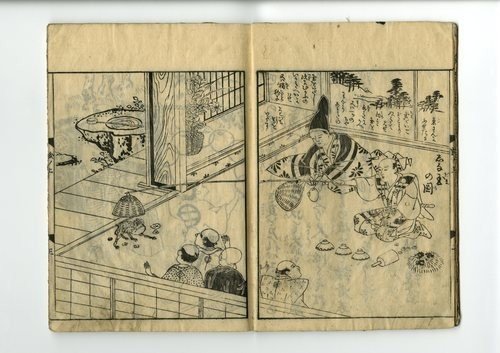

このときのマジックは、紙で作った蝶が生き物のように動き出す、というものであった。欧米ではバタフライトリック、日本では古くは蝶の曲(ちょうのきょく)、その後は浮かれの蝶、胡蝶楽、胡蝶の舞等、流派によって様々な呼ばれ方をしていた。

一度は演者が途絶えてしまったマジックであるが、1993年に復元された。復元者はこの記事の原作者である上口龍生氏である。

胡蝶の舞では、1枚の紙が1羽の蝶になり、それが2羽になり、最後に紙吹雪となるのだが、この現象の意味するところは、蝶が夫婦となり、その夫婦は千羽の子を残すという意味であり、子孫繁栄を表現しているのである。

当時の欧米のマジックは、仕掛けのある道具を使うものが多く、いわばトリック重視のものであったので、胡蝶の舞のこのストーリー表現に欧米人は衝撃を受けたのである。

海外進出の原点であるマジシャン:江戸時代末期

海外ではマジックは悪魔などと通じる危険なものという認識もあり、そうだと疑われただけで魔女狩りに遭ったりもしていた時代である。

それと同じ時代に、日本では、目付があったり伝授本があったりと、マジックをエンターテイメントとして楽しむ余地があった。

江戸時代末期になって、諸外国でもやっとエンターテイメントとしてのマジックが受け入れられるようになった頃、世界が衝撃を受けたのが、日本のマジックだったのである。

1866年(慶応2年)、日本人で初めてパスポートを取得したのは隅田川浪五郎(すみだがわなみごろう)というマジシャンであった。

日本人しかできないマジックを自国でも公演したい、と考えた西洋人によって、彼は欧米に招待されたのである。日米和親条約(1854年)によって開国し、明治時代(1868年~)が始まる直前のことだった。

彼は非人という身分でありながら、まるで外交官のような仕事をするために幕府の外国奉行から送り出され、そして彼もまた蝶のマジックで、世界を驚かせたのである。

その後、多くの日本人マジシャンが海を渡り、また彼らが日本に戻ってきて、最新の西洋マジックをもたらした。

また西洋のマジシャンたちも続々と来日するようになり、彼らの手法や演技も取り入れられるようになった。明治期に入るとこうした西洋マジックが融合してくるのである。

こうしたこともあって日本の手品は進化していったのである。

歴史はまだ続いている

現代では、日本独自の発展を遂げてきたマジックを和妻(わづま)と呼んでいる。それに対して、西洋由来の、たとえばトランプや鳩出しや人体切断イリュージョンを、和妻の対義語として洋妻(ようづま)と呼ぶこともある。

蝶と並ぶ和妻の代表作は、なんといっても水芸(みずげい)だ。江戸時代の水絡繰を起源とし、湯呑から扇子から、自在に水を噴き出させるという演目である。

今でこそ、ポンプもゴムホースもあり、公園などでも噴水が見られるようにもなったが、当然ながらかつてはそういったものが全く無かった。江戸時代には水が下から上に噴き上がること自体が不思議であったのだ。

その後、水の噴出を人間が操るようになり、幕末から明治期には人間の体からも水が吹き上がるようになり、さらには大正期に様式美として完成し、昭和の時代にはノスタルジックな雰囲気とともに人々を楽しませるように進化していった。こうして水芸は世を驚かせ楽しませてきたのである。

しかし残念なことに、平成を経た令和2年現在、観客に求められることが多いのは、普通のマジックである洋妻のほうである。伝統ある水芸や蝶ではない。

実はこれは観客に限ったことではない。マジシャンの側も和妻の演者は少ないし、マジシャンであっても手品の歴史を知る者は少ないというのが現状なのである。

記事の原作者である上口龍生氏も、かつてはその歴史を知らなかった。それが日本古来のマジックの研究を始めたのは、学生時代に、あるアメリカ人の言葉で気付かされたからだと言う。

「日本には伝統的な素晴らしいマジックがあるのに、どうして日本人である君は我々欧米人と同じようなマジックを演じるのか」

いわゆる普通のマジックを演じていた上口氏は、その言葉に大変ショックを受けた。そして、日本に戻ってからは、和妻の歴史を学ぶようになり、研究を進めるうちに、こういった伝統的な日本のマジックを残していかなければならないと思うようになったのだ。

この頃、上口氏以外にもこうした考え方をもつ演者や研究者たちも少なからず現れるようになり、彼らの活動によってマジック界において和妻という分野が定着していった。

その後、和妻は1997年に文化庁より“記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(選択無形文化財)”として認められるに至った。

現在では、公益社団法人日本奇術協会の和妻保存会が、伝承すべく活動を続けている。また学生マジシャンや海外で活動を目的とするマジシャンたちも和妻の要素を取り入れるようにもなった。

しかし、無形文化財のひとつとして認められているとはいえ、落語や歌舞伎、能、狂言、文楽ほどには、和妻は古典芸能として認識されてはいない。

演じる場所がない、見る場所がないということも原因のひとつだろう。和妻に限らず、マジック自体を鑑賞できる常設劇場がないのである。

保存・伝承がなされたとしてもそれを披露する場所が少ないことが現状である。落語における寄席、歌舞伎における歌舞伎座のような常設劇場こそがマジック界の悲願であると言えるが、今の日本では、個人経営のマジックバーがある程度なのだ。

ここまで、日本のマジックの長い歴史を紐解いてきたが、その終着点がこれだとすると、やや寂しいと言わなければならない。

原作:上口龍生

切り拓かれる未来

歴史を紐解くのは、未来を切り拓くためであるべきだろう。

そう最も強く思ったのは、歴史を紐解いた張本人であるに違いない。

マジック界の悲願である常設劇場の建設は、いったい誰が手掛けるべきなのだろうか。

上口氏本人が、その使命感を全うしようと考えるに、何の不思議もないことだろう。

2020年、停滞していた歴史は、コロナ禍を機に動き出そうとしている。

上口氏は、その実現に向けて、887万円(合計1000万円)のファンディングを求めて『マネーの虎』へとチャレンジしたのである。

8月15日、16日配信の『令和の虎CHANNEL』にて、その全容が公開されている。

マジックの歴史はまだ終わらない。まだ見ぬ終着点のために、現代のマジシャンたちは歴史を紡いでいる最中なのである。

マジックや和妻をいつでも鑑賞することができる専用劇場が作られる未来が、終着点ではなく歴史の通過点であればよいと願いながら、ここで筆を置くことにする。

筆者:廣木涼

無料記事に価値を感じていただけた方からのサポートをお待ちしています。より良い情報をお伝えするために使わせていただきます!