川村記念美術館とロスコチャペル

先日、ハリケーンでヒューストンにある『ロスコチャペル』に被害が出たというニュースに心を痛めたのも束の間、今度は川村記念美術館の閉館に関する報道が聞こえてきました。この二つの場所に深い感銘を受けた一人として、ずいぶん前に拙著『サイドウェイ 建築への旅』(TOTO出版)に記したエピソードをここに再掲いたします。

ハレーション マーク・ロスコの芸術

撮影:廣部剛司

マディソン・アベニューに突き出す、彫塑的で力強いコンクリートのキャノピー。ニューヨークでホイットニー美術館を見つけることは、それほど難しいことではなかった。マルセル・ブロイヤーの設計。ブロイヤーは1902年にハンガリーで生まれ、ウィーンで美術を学ぶが、保守的な空気に嫌気がさし、ドイツ、バウハウスの一期生となる。建築家ワルター・グロピウスに家具製作の才能を見い出され22歳で家具部門のマイスターとなるが、ナチによってバウハウスが閉鎖に追い込まれる中、グロピウスを追ってアメリカに渡った建築家である。アメリカに渡った後、パリのユネスコ本部やニューヨーク州立大学などを設計する。恩師・芦原義信先生がアメリカで師事した人でもある。近代建築の求めた機能性の上に大胆な造形美を持ち込み、スキップ・フロアによるプランを得意とした。それが、中央公論ビルや銀座のソニー・ビルなど、帰国後の芦原先生の作品に受け継がれている。

ホイットニー美術館は、押さえられた色調の中に、円形の傘が架けられた天井一面の照明器具、木とスチールを使った手摺の扱いなどが彩りを添える。上部に行くに従い道路側にオーバーハングしていく建築が、ドライエリアに開かれた開放的なカフェの空間と絶妙なコントラストを生み出している。

建築を見に訪れたこの美術館で、私にとっては衝撃的な作品群に出逢うことになった。

1998年10月、そこではマーク・ロスコの大規模な回顧展が開かれていた。ロスコの作品のいくつかは知っていたが、明るい色彩の組み合わされた作品に、ある種ポップアート的な親近感を感じていた程度だった。

最初は展示室を見るために入場したのだが、あっという間にその作品群に引き込まれていった。この展覧会は年代順に組まれていて、最初は具象画を丁寧に描く画家の姿が迎えてくれる。それがニューヨークの地下鉄などを描くようになる頃から、何かが変化し始める。最初は描かれる人物や風景の輪郭が、滲むようにぼかされていく。そして、徐々にその対象が放つ光が強くなっていくように、そう、ハレーションを起こしていくように光が強くなっていく。そして、ハレーションとピントのぼかしがどんどん進んでいく中で、一種の抽象画へと変化していったのだ。モンドリアンなどが生み出したデ・スティル的なコンポジション(構成)とは明らかに異なるアプローチの抽象化手法の過程を、時系列に並べられた作品群から感じることができたのだ。

その色による構成は、徐々にある決まった形へと収束されていく。この色のコンポジションは、はっきりとした〈輪郭〉を持たない。おぼろげな光そのものなのだ。この劇的な変化の過程を走り抜けるように見ることができたことで、その後の作品もまったく違うものに見えるようになった。色のコンポジションが続いているのだが、その背後にある生々しい人間の営みが色の向こうに隠されているのかもしれない、と思えるようになったからである。

マーク・ロスコ(本名 マーカス・ロスコヴィッチ)は1903年、ロシアのドヴィンスクという町にユダヤ人家族の末っ子として生まれた。強制収容所に収容されるかもしれないという状況下で、父が先にアメリカへ渡り、そして数年後家族もアメリカに移住した。ロスコ10歳のときである。ところが、一家が渡ってわずか7カ月後に父親が亡くなる。生活は困窮するが、ロスコは成績が優秀だったため、イェール大学の奨学金を得る。しかしそれもつかの間、進歩的な学生新聞を発行したためか、奨学金を打ち切られ、2年で途中退学している。46年後に同大学芸術学部の名誉博士号を受けることになるなど、そのときのロスコは知る由もない。20歳のときニューヨークに移り、ここで初めて芸術を目指すようになる。30歳の夏、ポートランド美術館で初めての個展を開く。ニューヨーク派と呼ばれるグループと交流し、グループ展を盛んに行う中、1940年のグループ展で初めて「マーク・ロスコ」の名前を使う。2年前にアメリカの市民権を得たためだと言われる。生活は楽にならないまま1949年、ロスコ様式と言われる矩形のコンポジションに到達する。ブルックリン・カレッジの助教授就任を経て、ようやく49歳のとき、住居から独立したアトリエを構える。

1958年からロスコは、壁画の制作に力を入れるようになる。きっかけは、ミース・ファン・デル・ローエ+フィリップ・ジョンソン設計のシーグラム・ビルに掲げられる壁画の依頼を受けたためである。私が初めてニューヨークを訪れた1994年、最も感銘を受けたのが、このシーグラム・ビルだった。ルイス・カーンはこの建築に「コルセットを付けた貴婦人」という形容を与えた。一見率直な端正さを持つ建築。しかし、ブロンズ製のマリオンと熱線吸収ガラスが組み合わされたカーテン・ウォールの扱い、そして大理石(トラバーチン)との対比。実はかなり力強く、ある意味強引なまでに作られた端正さ。カーンが指摘したのはこの点だったように感じているのだが、一方、この建築を高層オフィスながら神殿のような品格たらしめているのもまた、その強引さが引き出した美のようにも見えるのである。

さて、シーグラムの8×17メートルに及ぶ大作について、ロスコは「この作品は、ベートーヴェンの〈歓喜の歌〉から来ている。音楽や詩と同じように、心を打ち感動するレベルまで絵画を持っていきたい」と述べている。

そんな深い思い入れを込めた作品を3セット8カ月かけて完成させる。ところが、ある晩、絵の飾られるレストラン「四季」で食事をしたロスコは、そのもったいぶった雰囲気に怒り、その場で壁画の仕事から手を引くと決めた。レストランに掲げられること自体、不満があったと知人には漏らしていたという。現在その壁画は、9点がロンドンのテート・ギャラリーに寄贈され、また、ワシントンのナショナル・ギャラリーやロスコの子孫が所有しているが、第二シリーズと呼ばれる7点の壁画は、川村記念美術館(千葉県)の「ロスコ・ルーム」で見ることができる。

1952年頃からロスコは他の作家の手による作品が自分の作品の隣に並ぶことを嫌い始め、グループ展から手を引き、美術館に対しても自分の作品を1点だけ購入することは認めないと言うようになる。複数の作品が空間を囲んだときに生まれる〈力〉に気付いたためだろう。

川村記念美術館の「ロスコ・ルーム」を訪れると、その7点のために専用の部屋が用意されていて、深い赤で構成された作品に取り囲まれるように、中央に椅子が配置されている。押さえられた照明の中浮かび上がる作品群からは、門のようなモティーフを見て取ることもできる。この壁画を制作するにあたって、フィレンツェのラウレンツィアーナ図書館(ミケランジェロ設計)からインスピレーションを得ているというが、そこで見られる開かない窓の隠喩かもしれない。非常にコントラストの少ない微妙な階調で描かれているため、押さえられた照明の中では最初視認できないが、続けてじっと目をこらしていると、次第に色の数が増えて見えてくる。ここにあるのは、瞑想や対話が静寂の中に行われているような空気である。レストランのカラトリーが食器と触れ合う音など想像もつかない。果たして、本当にロスコはレストランの壁画として描いたのだろうか。確信犯めいたことまで想像させる。作品に近づいてよく見てみると、かなり強い動きを感じる筆致で仕上げられているにもかかわらず、それによって生まれる空間は深い静寂に包まれている。作品が置かれる〈空間〉を、はっきりと意識して作られた作品群の持つ力だろうか。

ホイットニー美術館の展示室に戻ろう。〈ロスコ様式〉に到達し、明るい色彩をたたえる作品は、晩年に近づいていくと徐々に影を帯び始めてくる。色の選択そのものと並行して、その明度がどんどんと落とされていく。最後は闇に限りなく近い色彩へと変化していく。まるで、明るい世界からぱっと暗い場所に移されて、徐々に目が慣れるに従って辛うじて色を感じることができるというような色彩。ここまではっきりと抽象化された作品であるにもかかわらず、何か〈感情〉のようなものを感じる色彩だった。その晩年を画家が自ら幕を閉じることによって終わらせたことを知ったのは、帰国後のことだ。

ニューヨークを離れて3週間、ひたすらアメリカの建築を見るために車を走らせていた。

シカゴ近郊にいたとき、建築家・椎名英三さんから、建築家の宮脇檀氏が亡くなられたこと、そしてその最後がいかに美しかったかというメールを頂き、フロントウィンドウに拡がる地平線の向こうに、ひとりの人間の存在感と、<人が生きていく>ということの意味を探していた。

そして、シカゴからヒューストンに飛んだ。手がかじかんで上手くスケッチをすることができないほど寒いシカゴからヒューストンに移動すると、南国に来たような感覚に襲われる。食べ物も含めて、ここは半分メキシコだ。歴史的にメキシコからテキサス軍が奪い、後に合衆国に併合された事実もそれを裏付けている。

ヒューストンでの目的は、レンゾ・ピアノの設計によるメニル・コレクションという美術館やミースのつくった近代美術館などだった。メニル・コレクションでは、メカニカルなデザインのルーバーが想像以上に美術品を鑑賞する空間として相応しいものであったことに驚き、ミースの美術館は大きなスケールではあるが、全体の空間構成のダイナミックさと、黒いスチールの扱いが印象に残った。

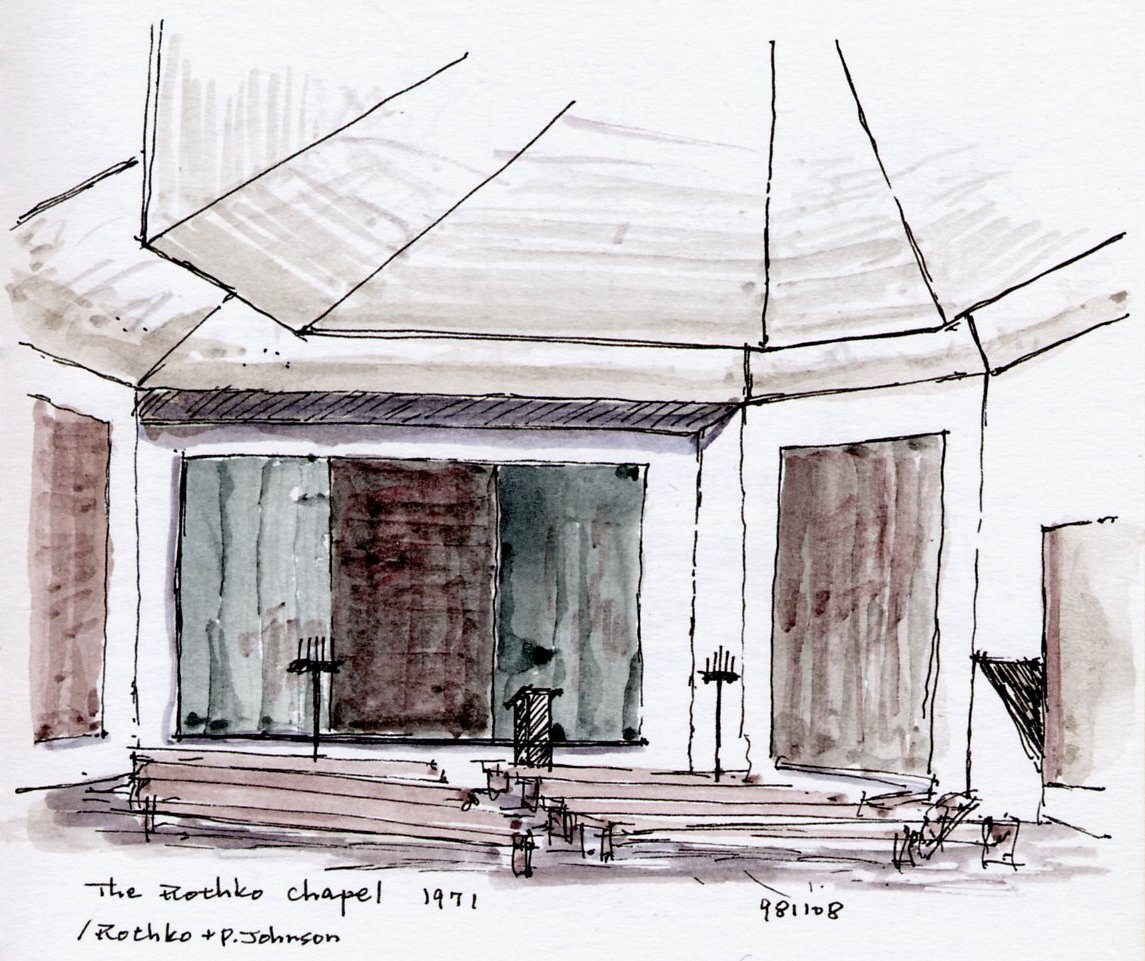

メニル・コレクションの近くで、「ロスコ・チャペル」という表示を見つけた。「まさか、あのロスコとは関係ないだろう……」と思いながら内部に足を踏み入れた瞬間、全身が凍りついた。そこに解説はいらなかった。明らかに最晩年の暗い色調で描かれたロスコの絵に囲まれた空間がそこにあった。

シーグラムの壁画などに感銘を受けたヒューストンの大富豪メニル夫妻は、建設予定のチャペルに掲げる壁画をロスコに依頼したのだった。当初、建築家フィリップ・ジョンソンが設計に携わっていたが、建築設計の決定に関する権限も与えられたロスコと折り合いがつかず、途中で降りている。洗礼堂に似た八角形の建物内部は、壁画に天空からの光が仄かに当たるよう採光された。細部までロスコの承認を必要としたため、後を引き継いだ地元建築家ふたりは何度も模型を持ってニューヨークを訪れたという。1969年の末には壁画も完成したが、建物が完成する前にロスコは命を絶ってしまった。そして、その死後1年経った1970年に開かれた教会である。

この衝撃の空間に出逢ってすぐ、私はグレイハウンドのフォートワース行きバスを待ちながら、あまり文字を書き込まなかったスケッチブックに次の一文を書きつけていた。とても整理された文面とは言えないが、率直な感情が流れ出していると感じるので、恥ずかしながら最後にそのまま書き起こしてみることにする。

「ロスコ・チャペルに<それとは知らず>、足を踏み入れたときの衝撃。八角形の教会の中にはその形に合わせて、ロスコの〈闇〉が掲げられていたのだ。一見してこれは、その為の空間なのだと気付く。そして、体の奥底から震えているのが分かった。それほどまでにこの空間は重かったのだ。その〈闇〉の向こうには赤や青、紫が見える。そして、それ以上のものが描かれているように見えてくる。「無」であり、かつ「すべて」でもある。天窓からの間接光の揺らぎの中で、それは無限に領域を拡張していく。それは、〈描かれた死〉でもあった」

(1998・11.・9のスケッチブックより)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?