卒業式の思い出

制服を自分に似合うように着こなし、家族と思われる大人と共に歩く学生の姿を、街中でよく見かけるようになった。頭、両手には花を添え、いつになくカラフルである。

この光景を見ると、

ああ、もう卒業式シーズンかと、

期待と切なさと様々な感情が混沌とした気持ちとなる。

自己紹介として、私は静岡で予備校講師をしている。

20歳の自閉の傾向が強かったセダンの走り屋ヤンキーと、24歳の愛着障害をかかえたヤンキーの無計画子作り行為により、私はこの世に誕生した。家族の間に愛などなかったので、わずか3年で両親は離婚した。

私が一番心に残っている卒業式は、中学校の卒業式だ。

私は今までこれといってなにかを努力した経験が無かったのだが、バレーボール部に入り、初めて努力と向き合った。おそらく人生で1番怒られ、1番よく考えた部活動人生だった。

何となくうちの家はやばいと悟った3年間。

家での会話や笑顔がなかった私は、

学校こそが自分らしく、わがままや甘え等、自分の素を出せる環境であった。

恋にこんなにも感情が動いて、恋のことをこんなにも考えた経験も初めてだった。恋を知らない15歳の少女の恋はなんと、尊いものだろうか。そんな恋をしたのもこの中学校3年間だった。

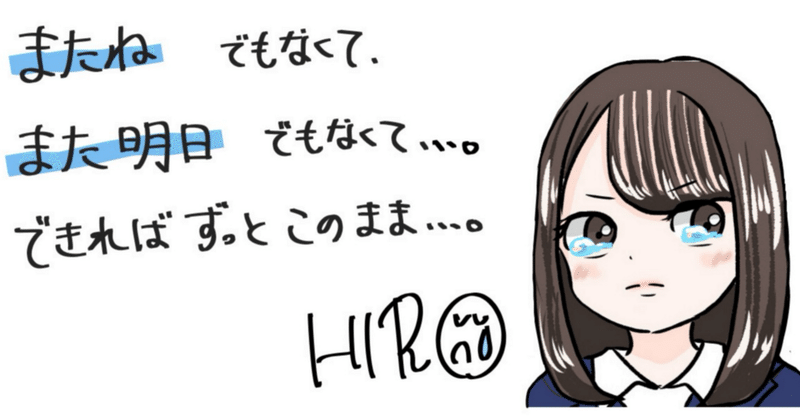

そんな中学校の卒業式は、

非常に、非常に、苦しかった。

泣きすぎて嗚咽が出た。

過呼吸になった。

辛かった。分かり合える友と恩師と離れるのが嫌だった。

当たり前が当たり前でなくなることが辛かった。

卒業式後、帰りたくなくてずっとみんなで集まって写真を撮っていた。(泣きすぎてみんな不細工である)

しかし、私はあることに気がつく。

一緒にいる友人の制服のボタンが消えていくことに。

私の周りの友人の制服からボタンが消えていくのだ。

なんなら、ワイシャツのボタンまでなくなっていくのだ。

これはどういうことなのか。

その友人たちのボタンに価値があり、

その友人たちのボタンを欲しがる人達が続出しているのだ。

それを知った私は青ざめた。

私のボタンに価値がないので、私の制服にはしっかり全てのボタンがついているのだ。

その瞬間、私はここから消えてしまいたくなった。

「私(のボタン)に価値はない」

と、自身の制服が物語っているかのようにみえた。

少し不貞腐れ気味に、母親に「もう帰りたい」と告げ口をした。

その瞬間、バレー部の後輩の女の子が泣きながら私の元にやってきて、

「ひろ先輩、ボタンください!」

私は嬉しかった。

待ってましたとばかりに、

ボタンをひきちぎり、

その子にあげた。

私は誇らしかった。

その後、何人かの後輩がやってきて、私の制服からもボタンが無くなった。

それは、

「私(のボタン)に価値がある」

と、私の制服が物語っているようだった。

私はその制服を見せびらかすかのように、

その後もその場に滞在した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?