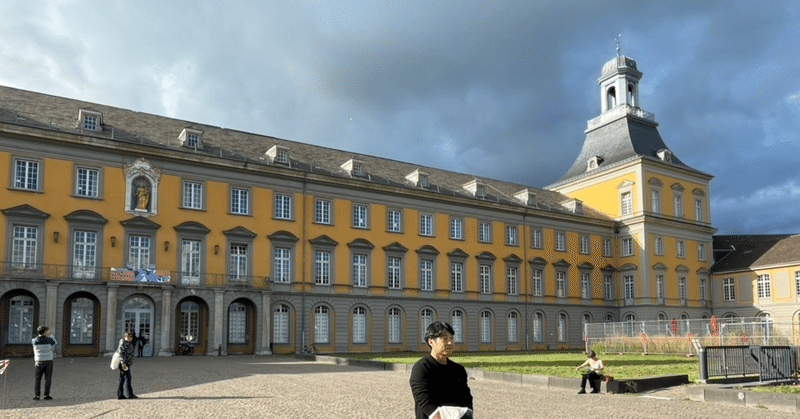

ボン大学入学

今回は、ドイツでの大学入学についてです。

実は、2022年の4月にドイツの国立大学であるボン大学の経済学部(Volkswirtschaftslehre)に入学しました。正規留学です。2021年4月から2022年3月までの1年間はボン大学のドイツ語準備コースに通いました。そして、コースの最後に行われるDSHと呼ばれる大学入学ドイツ語試験に晴れて合格し、ドイツで大学生になることができました。

ドイツは大学生にとても優しい国だなと感じます。まずは学費が無料。そして、大学生チケットで州内の鉄道、電車、バス乗り放題。美術館や博物館の多くに無料で入場可能。その他にもいろいろなところで学生割引があります。

いろいろ複雑な事情があり、一学期目のうち大学に行ったのは最初の一週間のみでした、、。この一学期間はドイツでアルバイトを始めたり、日本に一時帰国したりしました。

そして、この10月からの冬学期は授業を2つ受講しました。

一つは「マクロ経済学」。

もう一つは、自由選択科目の枠として、情報工学の学科から「アルゴリズムとプログラミング」という授業です。情報工学の学士を取ろうかとまだ悩んでいる自分がいたので、試しに一つ授業を取ってどんな感じか見てみようと(その後どんな過酷な日々が待っているのか知る由もなく)軽い気持ちで取りました。

私が取った授業はどちらも、週に2回、2時間の講義がありました。それに付随して、週に一回、チュートリアルが設けられています。

私の場合は、下記のような時間割でした。

月曜日:12:00~14:00プログラミング、14:00~16:00マクロ経済

火曜日:14:30~15:00プログラミング(チュートリアル)

水曜日:12:00~14:00プログラミング、14:00~16:00マクロ経済

ちなみに、自分で勉強すればいいかなと思ったので、マクロ経済のチュートリアルは授業に登録すらしませんでした。

プログラミングの授業は、定期試験の受験資格が「チュートリアルで毎週出される課題のうち7割以上合格すること」だったので、チュートリアルに行かざるをえませんでした。

アルゴリズムとプログラミング

これは、主にC++の基礎について学ぶ講義でした。情報工学を専攻する学生にとっても入学してすぐ、一学期目に受講するように指定されている科目でした。

とはいえ、周りのドイツ人は基本的に、高校の時に授業を取っていたというように既にプログラミングをやったことのある人がほとんど、中にはITの分野で職業訓練を受け終わってから大学に入学する人や、趣味がプログラミングなんだという人までいて、ITの知識が全くの0で授業に飛び込んだ私は最初の授業からかなり焦りました。プログラミングに必要なツールをパソコンにインストールするところから大苦戦しているようなスタートでした。

チュートリアルは4人1組のグループで構成されます。毎週与えられる課題を解いて、チューターの前で自分の解答をプレゼンするという形でした。そのプレゼンが問題なければ、その回の課題は合格、それを学期を通して行い、最低でも7割の課題に合格することが定期試験への参加条件でした。

最初の2週、3週くらいまでは私も辛うじてついて行っていたのですが、それからは、だんだん授業のペースについていけなくなっていきました。

ただでさえ、知識0からスタートしているのに、ドイツ語で全て学ばなくてはいけず(当たり前のこと)、「こんなの無理だ〜」と投げやりになっていきました(😅)。

そして迎えたある日、いつものようにチュートリアルに行きました。ただ、その週は他の3人が発表してくれるということで、私はほとんど何も準備せずに行きました。すると、一人が解答を発表しているときに、チューターが「ちょっと待って。(私の方を指差しながら、)お前、この問題説明できる?」と聞いてきたのです。もちろん、できません。正直にできないと答えました(笑)。

これが今学期の転換点でした。

その回のチュートリアルが終わった後、授業のパワポを最初から全部復習しました。YouTubeでも、ドイツ語、英語、日本語、いろいろな動画を見て理解できるまで勉強しました。明らかに勉強量が変わりました(だったら最初からそれくらい勉強しとけよって感じです)。

幸運にも、グループの他のメンバーはみんなとても優しくて、さらに優秀だったおかげで、わからないところは教えてくれるなど、とても助けてくれました。

定期試験に向けてまたもう勉強し、晴れてドイツでの初めての定期試験に合格することができました。成績は1.7と(ドイツでは1.0が最高、4.0が最低)なかなか良いもので自分でも驚きました。

マクロ経済学

マクロ経済学は日本でも授業をとったことがあったので、今回の授業で学ぶほど細かく数式を用いて何かを計算するということまでは学んでなかったにしろ、ある程度の基礎知識は持っていました。また、チュートリアルにも登録していなかったので、毎週講義に出て教授の話を聞いているというだけでした。この緩い心持ちのせいで、テスト前に痛い目を見る羽目になりました。プログラミングの授業に熱を入れ始めてからは、焦って、マクロ経済学の授業中にもプログラミングの勉強をしていたりしたため、結局、テスト前に一学期分のパワポを最初から全部読み直して勉強する羽目になりました(なんとも効率が悪い)。プログラミングのテストから中5日でマクロ経済学のテストがあったので、その5日間はサッカーの活動とバイト以外はほとんど机にかじりついていました。

テスト終わったあとは、時間が足りなくて空白で出したところも多かったので、絶対落ちたと思ってましたが、なんとか合格しました。びっくりです。まあ、成績はもちろん低かったです。

ドイツで初の定期テストを終えて

まずは、ドイツ語での講義に慣れること、ドイツの大学のシステムを知ること、サッカーとバイトとうまく両立しながら、あまり負担をかけすぎずに勉強しようと授業を2つしか取りませんでした。結果的にはどちらもなんとか単位をもらうことができたので、一安心というところです。

良い成績を取りたいなら、しっかり勉強しないとダメだなと学びました。これに尽きます。当たり前ですが。だけど、しっかり勉強すればちゃんと成績を取れるように設定されているのかなと感じました。

あとは、日本の大学生をやっていた自分からしても、ドイツの大学では求められる勉強量が日本の大学よりも圧倒的に多いと感じました。だからこそ、大学を卒業するときには専門的な知識を確実に得ることができるのではないかと思います。

今回のプログラミングやマクロ経済学のような授業は半分くらいは記号や数式、英語の世界で万国共通です。外国人である私にとっては、ありがたかったです。文系学部の方が「ドイツ語」という言語の壁を感じることが大きいのだろうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?