金仁淑作品『Eye to Eye』で感じたムービーポートレイトの可能性

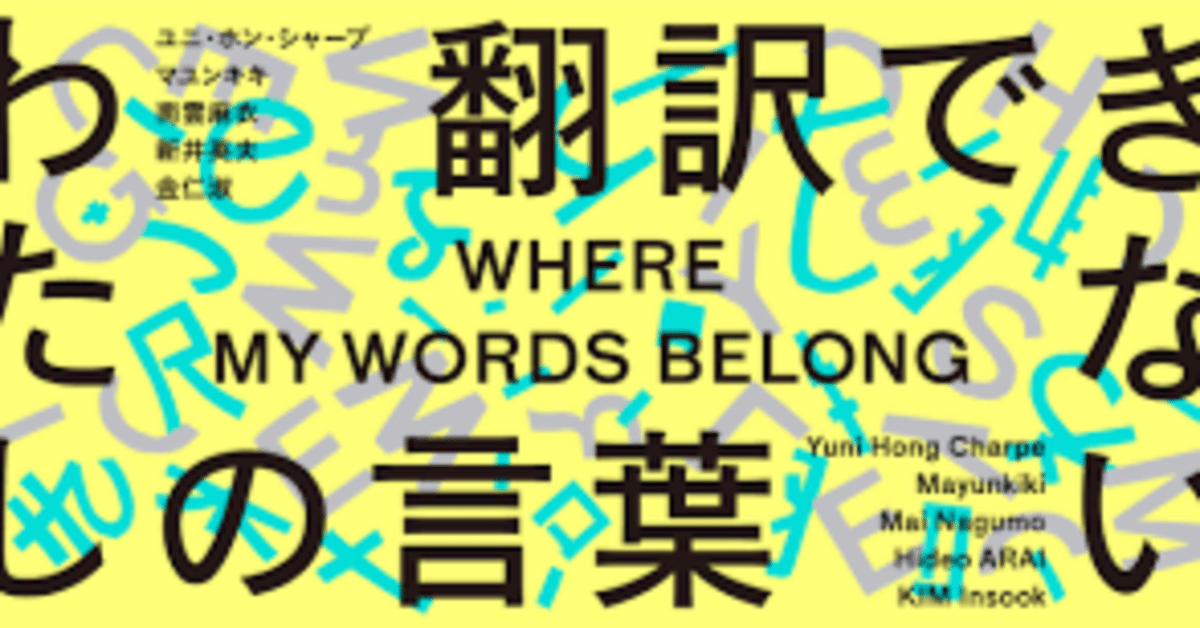

東京都現代美術館で開催中の「翻訳できないわたしの言葉」展に行ってきた。

この展覧会は、5人のアーティストからなるグループ展で、私たちが普段使っている音声言語だけでなく、視覚言語や身体言語も含めた広い意味での言語コミュニケーションをテーマにしている。

私たちは誰もが異なる経験や文化、歴史をの中で生きてきて、同じ言葉を使ってはいても、他者とは違う「じぶんの言葉」を持っている。言い換えれば、誰もが「翻訳できないわたしの言葉」を持って生きていて、他者を知ることは、その人の「わたしの言葉」を別の言葉に置き換えることなくそのまま受け取ろうとすることから始まるのではないか、というテーマが投げかけられている。

この展覧会に行ったのは、今年、第48回木村伊兵衛写真賞を受賞した金仁淑(キム・インスク)さんの『Eye to Eye』を見たいと思ったからだ。『Eye to Eye』は、2023年の恵比寿映像祭に委託制作作品として出品されたもので受賞の対象作である。都現美での展示は恵比寿映像祭に出品されたもののバージョンアップ版のようだが10チャンネルビデオインスタレーションの構成は基本的に同じになっている。

『Eye to Eye』は、滋賀県にあるサンタナ学園という、ブラジルルーツの子供達の保育・教育施設が舞台だ。

サンタナ学園は、日経ブラジル2世の中田ケンコ先生が、1998年に創立した学舎で、日本語圏の文化・社会活動への参加の機会が奪われている0歳児から18歳までのブラジル人の子供80人が通っている。授業と日常生活はポルトガル語で教科書もブラジルのもの。滋賀県内外から通う子供たちはサンタナ学園で遊び、学び、時に、食卓を共にして過ごしている。

金さんは2022年の春から毎月5日から10日間サンタナ学園に滞在して子供たちと同じ時を過ごし、時間をかけて丁寧にコミュニケーションと取ることで信頼を培ってきた。そこで重ねてきた撮影とインタビューが結実したのが『Eye to Eye』である。

『Eye to Eye』は3つの要素から構成されている。1つは学園に通う子供たちや学園と関わりのある大人たちのムービーポートレート。2つめは、学園での子供たちの生活を撮影した映像に対話の音声をつけた「Side:A」。3つめは、中田ケンコ先生と金さんとの対話を撮影した「Side:B」だ。

展示会場は、幅7mのスクリーンに「Side:A」を投影し、対面の大型モニターで「Side:B」を再生。そして、中央のスペースに、2面のスクリーンを4つ設置して、ムービングポートレートを流している。「Side:B」を背景に、学園に集まる人々一人ひとりが投影されている様子を見ると、さながら自分が学園にいるような擬似体験させてくれる構成になっている。

この展示を見ていて思ったのが、ムービーポートレートの可能性だ。

「ポートレイト」というと、反射的にスチルの肖像写真を思い浮かべてしまう人は多いだろう。いわゆるポートレート写真を見るさい、写った人の表情や服装、背景に写る物などの限られた情報から、写っている人の人となりを想像することがあるのだが、情報が少ないために途方にくれることがある。

もちろん、情報が限られるがゆえに、想像力が刺激されたり、全体の空気感に打たれたり、その佇まいに感動することがある。それが写真を見る楽しみであり魅力でもあるのだが、とりわけコンセプチュアルなポートレート作品は、先に見る者に伝えたいコンセプトがあって、それを理解するための基本情報が必要になる場合もあり、それが不十分な者にとっては、置いてきぼりにされたように感じられることがある(それでいいのだとも思う)。

一方で、『Eye to Eye』のムービーポートレートは、情報量が適度に豊かだ。写った子供たちは、静止してレンズを見つめている。1人あたりの投影時間は15秒から1分くらいだろうか。緊張した面持ちの子やはにかんだ表情の子、毅然とした子に思わずニヤリとしてしまう子など、それぞれがそれぞれの表情でこちらを見つめる。ムービーポートレートは、ふとした口元の動きや手の仕草、目の動き、風に揺れる髪の動きや日差しのきらめき、服のよれが写る。それが、その子達それぞれの存在を際立たせる。

見る側からすると。まるで生身の人間と対面しているようで、目を合わせるとこちらが照れて恥ずかしくなったり、意識が引き込まれそうになったり、スチルのポートレートとは別の体験ができた。「人となりを伝える」という目的であれば、スチルのポートレートよりも効果的だと思った。

子供達が置かれた境遇も作品に欠かせない要素だが、まずはそれぞれの子供達一人ひとりと対面する、言い換えれば、子供達それぞれの「わたしの言葉」を聞くところから始めて欲しい、という金さんの意図に最適な表現方法だと思う。

伝える側にとっても、スチル写真と比べて便利な部分がある。たとえば30fpsの場合は、1秒間に30枚のスチル写真で構成されていると考えることができるように、そもそもムービーは1点のスチル写真から始まりその連続だ。情報量は作り手側が尺の長さで調整することが可能だから、伝える側にとってコントロールしやすいのではないか。

もちろん、ムービーポートレートは万能とは思わない。スチルのポートレートでなければ伝えられないこともあるし、コンセプトを伝えるためにスチル写真が有効な場合もある。要は、伝え手にとって最適な手段を取るさいに、道具が1つ増えたということなのだろう。

金さんの木村伊兵衛賞受賞にどよめいた人たちがいたと小耳に挟んだことがある。おそらく、「ムービー(ポートレート)は写真なのか?」という疑問を感じた人たちがいたということだろうと想像する。

時代が移り変わってきたなかで写真の定義も変わってきて、「写真とは何か?」とい問いはビッグクエスチョン過ぎて答えるのはとても難しい。でも、金さんの受賞によって、木村伊兵衛写真賞は懐が深いことが証明されたのではないかと思う。

「翻訳できない わたしの言葉」は7月7日まで。銀座のソニーイメージングギャラリーでは木村伊兵衛賞受賞記念展が5月9日まで行われているので見に行ってみてください。

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mywords/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?