『ナース・ウィズ・ウーンド評伝』選外作品

2021年1月29日発売予定の『ナース・ウィズ・ウーンド評伝』収録のディスクガイド部分には、Nurse With Wound (NWW)のディスコグラフィや高名なNWWリストに明記されているバンドの一部を掲載している。両者を網羅するとなると、新たに一冊の本を作らねばならない。したがって『評伝』では120枚ほどに留まっていることをここに記しておく。

本記事では『評伝』本文で内容に触れていなかったり、ディスクガイドへの掲載を見送った音源をいくつか挙げた。

Lemmon Kittens - Cake Beast (1980) UD 07

『We Buy A Hammer For Daddy』(UD 002)でUnited Dairies初の外部アーティストとなったLemon Kittensだが、早々に運営を巡るトラブルが勃発した結果、約1年でレーベルを去ることになってしまった。本作はバンドがUDに残した唯一の12インチで、ルーツの一つであるANIMA的なフリー・フォームが記録されている。この脱因習(脱西欧的)精神こそがバンドの肝であることは、ダニエル・ダックスが加入する前の時点でロックンロール「Shakin All Over」を冒涜的にカヴァーしていた頃から変わらないように思える。しかし、Simon Dupree & The Big Soundのカヴァーは60年代好きのカール・ブレイクの趣味が優先されたのかもしれない。

Ostranenie 1913 (1983 Third Mind)

ゲイリー・リーヴモアによる新興レーベルThird Mindからのリリース。A面は2ndからの再録だが、B面は当時交流が始まったデヴィット・チベットなどを招いての新録。チベットはここでPsychic TV時代に使用していたチベタン・ホーンを吹いている。呪詛的なタッチが目立つ内容は、やがてエスニック色が一つのトレンドとなるインダストリアル・ミュージックのシーンの到来を告げるかのようだ。ステイプルトンは同時期に出たKonstruktivitsのアルバム・カヴァーも担当しており、雅号であるBabs Santiniの名前がクレジットされた、おそらくは最初の機会であった。

V.A. - Three Minutes Symphony (1984 Xtract)

音楽ジャーナリスト/キュレーターであるデヴィット・ヘンダーソンが企画したコンピレーション『The Elephant Table Album』(1983)の続編として出た2LP。Throbbing Gristle以降の英国インダストリアル・ミュージックを主に捉えた前作からレンジを広げ、フランスのDDAA、ドイツのDie Todliche Doris、米国のSmegma、日本のMerzbowなど幅広く収録している。企画名に採用もされたコンラッド・シュニッツラーの楽曲、そして60年代のヒット曲「The Loco-Motion」をツギハギにカヴァーしたNWW「Antacid Cocamotive 93」は、解散直前のTGも試みていたインダストリアルのエキゾティック化を補強するかのようだ。

Chrystal Belle Scrodd - Belle De Jour (1986) UD 021

Chrystal Belle Scrodd - Beasting (1993) UDCD041

ステイプルトンのパートナーでもあったアーティスト、ダイアナ・ロジャーソンのセカンド・アルバム『Belle De Jour』はLudusと通底するフェミニスト・パンクであり、固定化された性差の観念を破壊して自律性を奪還せんとする全身音楽だ。その鍵はディアマンダ・ガラスやオノ・ヨーコと同じように「声」である。サウンド面はステイプルトンがバックアップし、パティ・ウォーターズがESPから出したレコードを思わせる薄暗いグルーヴが保たれている。85年の『The Inevitable Chrystal Belle Scrodd Record』以前に録音された曲もあり、それらはロジャーソンが個人で制作していた映画のサウンドトラックに使われる予定だった。ジャケットに使われたロジャーソンの歯はクライヴ・グラハムが撮影したもの。

『Beasting』は過去に出した音源から選出したコンピレーションで、書き下ろしの1曲目では当時ファミリーに加わったピート・ボッグがディジェリドゥを演奏している。

Current 93 - Earth Covers Earth (1988) UD029

なぜかUnited DairiesからリリースされたCurrent 93のアルバム。すでにトラッド~フォーク路線を確立していた時期で、当時のデヴィット・チベットの交友関係がそのまま演奏のラインナップになっている。ステイプルトンはアコーディオンとエンジニアとして参加。88~89年の来日公演時にはプロモーターだったSupernatural Organisationから日本盤(7インチ付)も作られた。

セカンド・サマー・オブ・ラヴが起こっていた年にひっそりと生まれていた、60年代末への憧憬と絶望を語り継ぐ文学。ジェネシス・P・オリッジがレイヴ・カルチャーに恋して新しい時代のLOVEに飛び込んだことに対して、C93が寂寥のマーダーバラッドに向かっていったことは象徴的である。

Legendary Pink Dots - 『MALACHAI (SHADOW WEAVER Part 2)』(1992)

エドワード・カスペル率いるサイケ集団で、NWW以上に多作かつ雑然としたカタログを持つことでも有名。本作はステイプルトンが録音からアルバム全体の方向性まで関与している。同年に出たトニー・ウェイクフォードとの『Revenge of Selfish Shelfish』にもいえる60年代電子音楽とトラッドの融合路線だが、こちらは両者のルーツであるサイケデリック・ロックに忠実な音楽だ。類似例を挙げるならOhrレーベルから出ていたゼルギウス・ゴロウィンや、クラウス・シュルツェが録音したSandの『Golem』だろう。わずかにThe Beatles的なカスペルの歌の背後を、エフェクトが嵐のように通り過ぎていく「Encore Une Fois/Wildlife Estate」が聞き所。

『Funeral Music For Perez Prado』 (2001) UD 098

90年発売EP『Soresucker』と95年の『Yagga Blues』をコンパイルしたCD。タイトルが示す通りペレス・プラードの死に捧げた内容で、エキゾチックなパーカッションが鳴り響く「Yagga Blues」は、NWWが90年代のモンド・ミュージック現象と人知れず合流していたひと時だった。

白眉は表題曲で、90年の「A Piece of the Sky is Missing」に使われたデヴィット・ジャックマン(Organum)の尺八を30分以上にわたって拡張したバージョンになっている。最後まで再生すればタイトル通りであることがわかるファンサービス付きだ。

Také Rodriguez And His Exotic Arkestraとしてマンボを90年代に蘇生させていた中里丈人氏が、一連のNWW流マンボを知っていたのかが個人的に気になっている。

『Paraparaparallelogrammatica (Angry Eelectric Finger 2)』

(2004 Beta-lactam Ring Records)

2002年に発表した『Salt』は、制作したステイプルトンとコリン・ポッターにとっても未知数の素材であり続け、そこから無数の「オリジナル」アルバムが作られた。そのポテンシャルを他者がどう引き出すか気になったステイプルトンは、同音源を複数の作家に再構成してもらう案を思いつく。本作はCyclobe (オシアン・ブラウンと元COILのステファン・スロワーによるデュオ)によるリワークで、原曲が持つ具体音などの要素を撤廃したストイックなドローンになっている。スロワーが在籍していた時代のCOILも、フェアライトに取り込んだ素材を延々と変化させていくミニマルな作り方を採用していたが、ここでも同じ「最小=最大」のセオリー(NWWひいては50年代のミュージック・コンクレートにも通じる)がある。

Nurse With Wound & Aranos - SIC (2013)

チェコを飛び出しヨーロッパ大陸を放浪していたAranosことペトル・ヴァストルとの合作。現在でも山頂に自分で家を建てては解体し、アイルランド・クレア州を放浪するヴァストルの生活は、ステイプルトンをして「まるでヒッピー」と言わしめた。バンジョーやヴァイオリンを主に演奏してきたヴァストルは、NWWを耳にしたことがきっかけで音響面を追求するようになり、Logicを経由した作曲としてのミキシングに開眼する。パンニングとレイヤー処理のみの「Monstercammer」は、2016年時点でステイプルトンが「最高傑作」と認めていた一曲。

Steven Stapleton / Christoph Heemann - Painting With Priests (2015)

師弟ともいえる二人が2009年11月にイタリアで行なったライヴの音源。CDとLPはジャケット違いでリリース元も異なる(画像は米RobotからのLP)。ステイプルトンが弦楽器をプリペアド的に鳴らすことに対して、ヒーマンは卓とムーグを使用しながら深遠なドローンを紡いでいく。30分以降の展開は、二人のサウンドの嗜好が並走するようで実に鮮やかだ。ステイプルトンが直感的に出すノイズを際立たせるように鳴るヒーマンのドローンおよびその分析・構造的な解釈はジム・オルークのような作家にも受け継がれている。

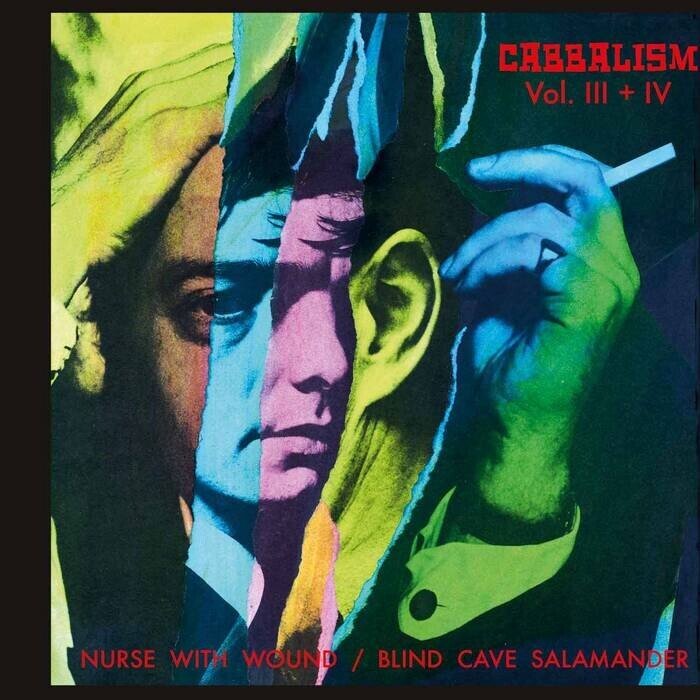

Nurse With Wound / Blind Cave Salamander - Cabbalism III + Ⅳ (2020)

NWWが88年に出したドローン名作『Solliloquy For Lilith』をイタリアのドローン・トリオBCSと「実演」したのが『Cabbalism』(2012)。同作の未発表テイク(2015年にも限定版として販売)と、コリン・ポッターによる別ミックスを収録したCDで、リリースもポッターのICRから。自ら出した音を追いかけていく演奏は、上述のヒーマンとの競演はもちろんのこと、NWWのライヴ・パフォーマンスの根幹をなしている。BCSの音楽はチェンバーな楽器編成によるドローンだったが、本作では発生源が特定できなくなるまで音の輪郭がはぎ取られていく。徹底的にエゴをなくすというストイックな姿勢に『Lilith』ひいてはNWWらしさが表れている。

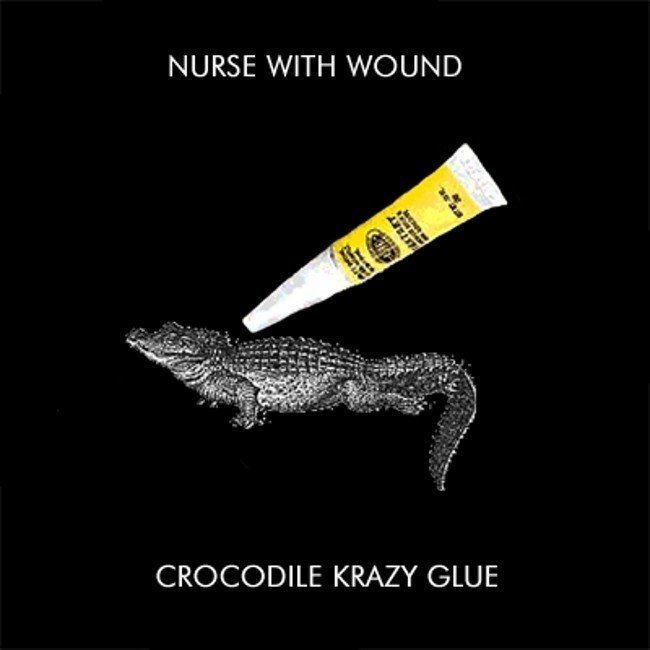

Crocodile Krazy Glue (2001?)

NWWリスナーはもちろん、インターネット上の出来事なんて知る由もなかったステイプルトンも後々驚かせたというブートレグ。その実態はファイル共有サービスを通して友人たちとレア音源をやりとりしていたとあるリスナーが、仲間内の冗談として作った「架空の」アルバムであり、実際にCDrに焼かれることもなかった。曲目(80年代のコンピレーションに提供していたものが主)と、適当にネットから拾ってきた画像を組み合わせて『Homotopy To Marie』(92年CD版)風にしたジャケットしか作られなかったのだが、誰一人手に入れた者がいないままメディア『brainwashed』のフォーラムなどで局所的な話題を呼んだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?