2-3 池田先生の指導を自分で解釈したら、あかんの?

博士 〈広宣流布〉とは何か、については概ね理解できました。では、次になぜ〈自分の広宣流布〉を見つける必要があるのか、お伺いします。

チェ 池田先生後の時代には、それがスタンダードになるからです。池田先生がご存命ではあるが表舞台に出てこられない状態と、池田先生が亡くなられた後の状態。池田先生から直接の指導を受けられないことに変わりはありませんが、大きな隔たりが生じます。学会本部の打ち出す方針に、〈池田先生のお墨付き〉が無くなるからです。

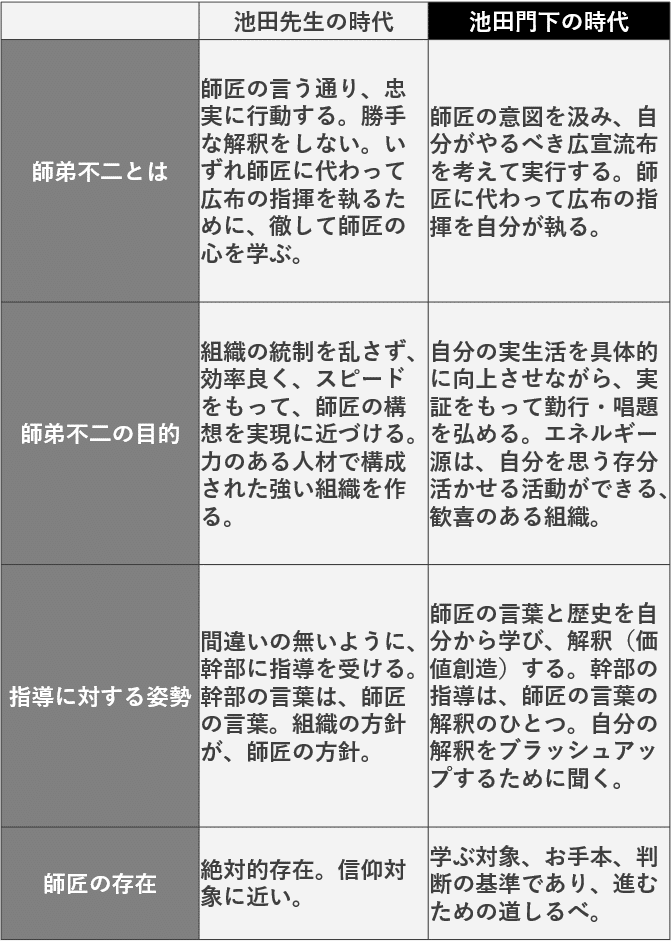

博士が冒頭でおっしゃった〈タブー感〉。自分の意見を持つことに対して、学会員には少なからずあると断言できます。長らく学会員は自分で考えず、〈指導〉にひたすら従うことを美徳として刷り込まれてきました。師匠の考えることを、師匠に代わって実行するのが〈師弟不二〉であると教えられてきたからです。それは、師匠が先頭に立って指揮を執られている時代においては、まぎれもなく正しく、また必要なことでした。

博士 しかし時代は変わり、池田SGI会長は表に出てこられない。

チェ そういう時代においては、〈師弟不二〉のありようを再考する必要があるのは当然です。師匠の言葉を聞いてきた弟子が、言葉の奥にある〈師匠の意図〉を感じとらなければなりません。

そもそも自分で考えずに、師匠の言葉に全身どっぷり浸かりつづけてきたのは、いつか師匠に代わって自分が広宣流布を指揮する日のためです。師匠の意図、目的、構想、感性、歴史、基準を自分にたたきこむためです。

博士 確かに池田SGI会長は、ただ師匠の指示をあおぐのではなく、自分で智慧を出し、大胆な行動と経験から学びつつ、師匠の構想を実現されてきました。

チェ 「『自分が池田先生に代わって』なんて、とんでもない」というのは、謙虚と言うより怠慢であると思うのです。そこにあるのは、間違えたくないという臆病であり、自分では責任を負えないという怯懦(きょうだ)です。

博士 師匠を偉大に思うゆえに、自分を卑下する。これは矛盾をはらんでいますね。師匠を誇りに思うならば、その弟子たる自分をも誇って然りです。

チェ おっしゃるとおりです。そこには学会が体制を保ちやすくするために、また会員を動かしやすくするために、一部の幹部が池田先生を神格化し、自分を池田先生の代言者と位置づけて会員に指導をしてきたという経緯があります。

これは多様性より効率重視だった、学会が世間に叩かれながら成長していく過渡期には必要でしたが、今は違います。

博士 師匠は本来、学ぶ対象ですが、なかば信仰対象のように演出されてきたんですね。それは池田SGI会長の思惑に反しているように感じます。

チェ 同感です。組織に末法万年尽未来際(まっぽうまんねんじんみらいさい)まで永続する生命を宿すためには、後継者が師匠に依存するのではなく、自立して活動することが不可欠ですから。

なにぶん、いい加減なことは書けないテーマゆえ、記事を書くための取材、調査、また構想から執筆、編集までかなりお金と時間と労力をかけております。 サポート、記事、マガジンの購入は本当に助かります。いただいたお志で、更に精度の高い文体を提供できます。本当にありがとうございます。