農家として(農業大学校でのまなび)

農家としての歩みのうち、大きな部分は農業大学校での学びです。

開業3年でいったん休業して、農業大学校に入学しました。

34歳。いわゆるリカレント教育です。

専攻は園芸科で、野菜栽培を座学と実習を通して学びます。

養鶏は独学で積み上げたのに対し、野菜栽培は学術で。

農業を科学的・体系的にとらえ直す機会になってくれました。

インスタグラムに連投したものですが、まとめてこちらに掲載いたします。

画像はインスタグラムの方が充実していますので、気になる方はそちらで各記事をどうぞ。

https://www.instagram.com/hiragai_masatou/

①肥料試験

卒業論文として扱った肥料試験をご紹介します。

「トマト栽培における有機質肥料の施用による果実品質への影響評価」

ケイフンや米ぬかボカシなど、養鶏に関連した原料での栽培試験です。

糖度・酸度・糖酸比・グルタミン酸値・収量などを比較しました。

結果としては果実品質に有意な差はありませんでした。

つまり「有機栽培だから美味しい」と即座には言えないということです。

得られた知見として、有機質原料は成分のバラツキがあるという事。

コスト削減が可能だが、肥料設計と取り扱いに労力がかかるという事です。

そして知れば知る程、知らない事や解っていない事の方が多いという事が分かります。

昔はそれしかなかったから致し方ありません。

でも科学が発達した現代においては、多くの学びと試行錯誤の果てにたどり着ける場所で有るべきだと感じています。

肥料が有機質である事よりも、入手性あるいは持続性や循環と言った観点を抑えていることの方が大切だと学びました。

リカレント(recurrent)の意味は「循環」です。

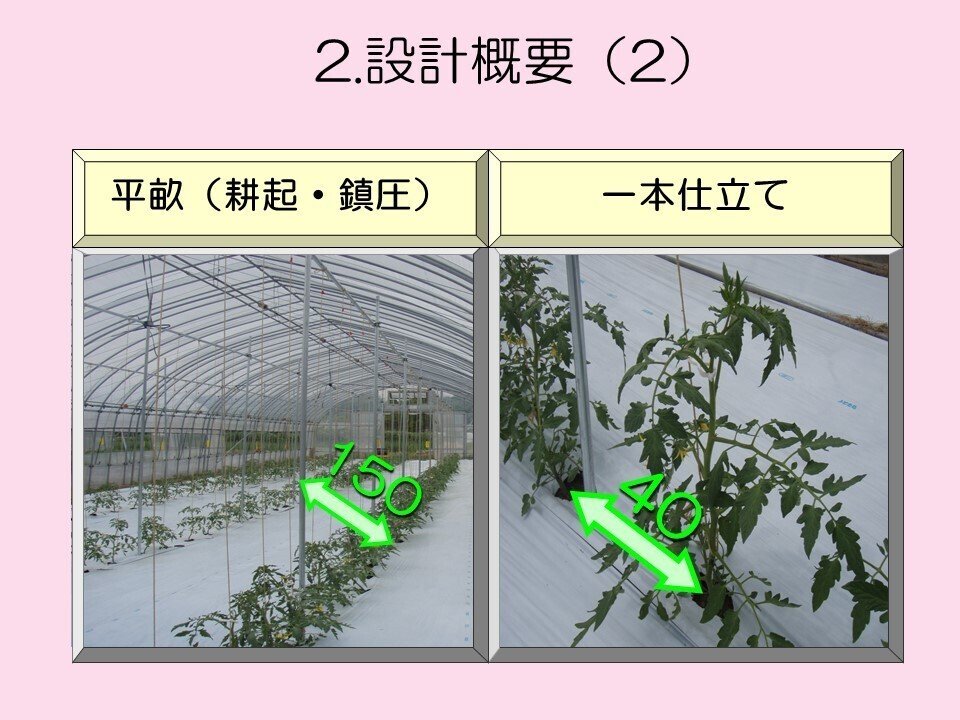

②整枝法(せいしほう)

卒業論文は2本書きました。

2つ目のテーマとして扱った、整枝法(せいしほう)をご紹介します。

「トマト栽培における整枝法の違いによる果実品質の比較」

以下のスライドのようにトマトには、いろいろな整枝法が存在します。

ここにあるのはごく基本的なもので、道具や整枝法は農家の数だけ無数にあると言ってよいほどです。

以下の画像は連続摘芯(れんぞくてきしん)という整枝法に必要な、捻枝(ねんし)という技術です。

コツさえつかめば何てことはありませんが、最初は枝を何本も折って、触るのが怖くなるほどでした。

結果は、整枝法それぞれの長所と短所を実体験し、整理しただけです。

本当の所はもっと場数を踏んで考察を深めたいところですが、農大の卒論では1回がセイゼイ。

こうやればこうなるといった"know-how"を超えて、なぜそうなるのかという"know-why"の段階まではたどり着けていません。

そこまでするのは研究者の領域にも思えます。

でも、養鶏家として色々な問題に直面して、そこまでしなくてはならないと考えるようになりました。

農家という存在は、研究者や保健所や役所からすれば研究対象や担当先でしかありません。そこで起こったトラブルも、所詮は他人事です。起きた問題について四六時中考え続け、実際の作業を通して栽培・飼育する対象を守ってあげられるのは農家自身なのです。

「環境や病気といった要因に対し、最前線にいるのは農家。当事者が一番詳しくなければ問題に対処できない。」

なんだか果実品質の評価という本題から離れてしまいました。

でも、その思いがさらなる学びの原動力です。

③データ収集と分析

卒業論文を書くためのデータ収集と分析装置についてです。

と言いたいところですが、その経験を通じて考えたことについてです。

先に記しておくと、論文にまとめられたシンプルな数値を丸飲みしないという事が一点。

研修や教育現場では高額な装置が使いたい放題な上に、栽培や試験が上手くゆかなくても自分の懐は痛まない。という事がもう一点です。

すこしイヤらしいですが、分かり易いので金額を並べてみます。

「デジタル糖度計」2万円。

グルタミン酸値を測定した

「RQフレックスプラス」16万円。

「試薬」2万円。

中和滴定(ちゅうわてきてい)と呼ばれる操作で酸度を測る装置一式

「卓上型pHメーター」10~40万円。

ビーカーを乗せているのは撹拌機「マグネチックスターラー」1万円。

ビーカーに浸かっている「ガラス電極」2万円。

「土壌水分計」1万5千円。

ガラス器具を洗浄するための純水を作る「卓上蒸留水製造装置」30万円。

土壌サンプルを水に馴染ませる「振とう機」30万円。比重測定用の「真空装置」10万円。

まだまだきりがありませんが、一番高額なのは土壌分析に使用する

「原子吸収分光光度計」1千200万円。

農家個人では触る事もないような高額な機器が、教育現場では好きなだけ使えます。農大は全寮制でしたので、授業が終わって教授陣の帰宅後、守衛さんにお願いして実験室に一晩中こもっていました。

果実品質だけでなく、時間も大切なデータ。

アニメーションが被ってしまって見づらいですが、以下の画像は作業時間の測定です。

こういったデータを集めて集計してみると、生データには結構な幅があるものだと分かります。にも関わらず、発表スライドでは数値一つで表されます。

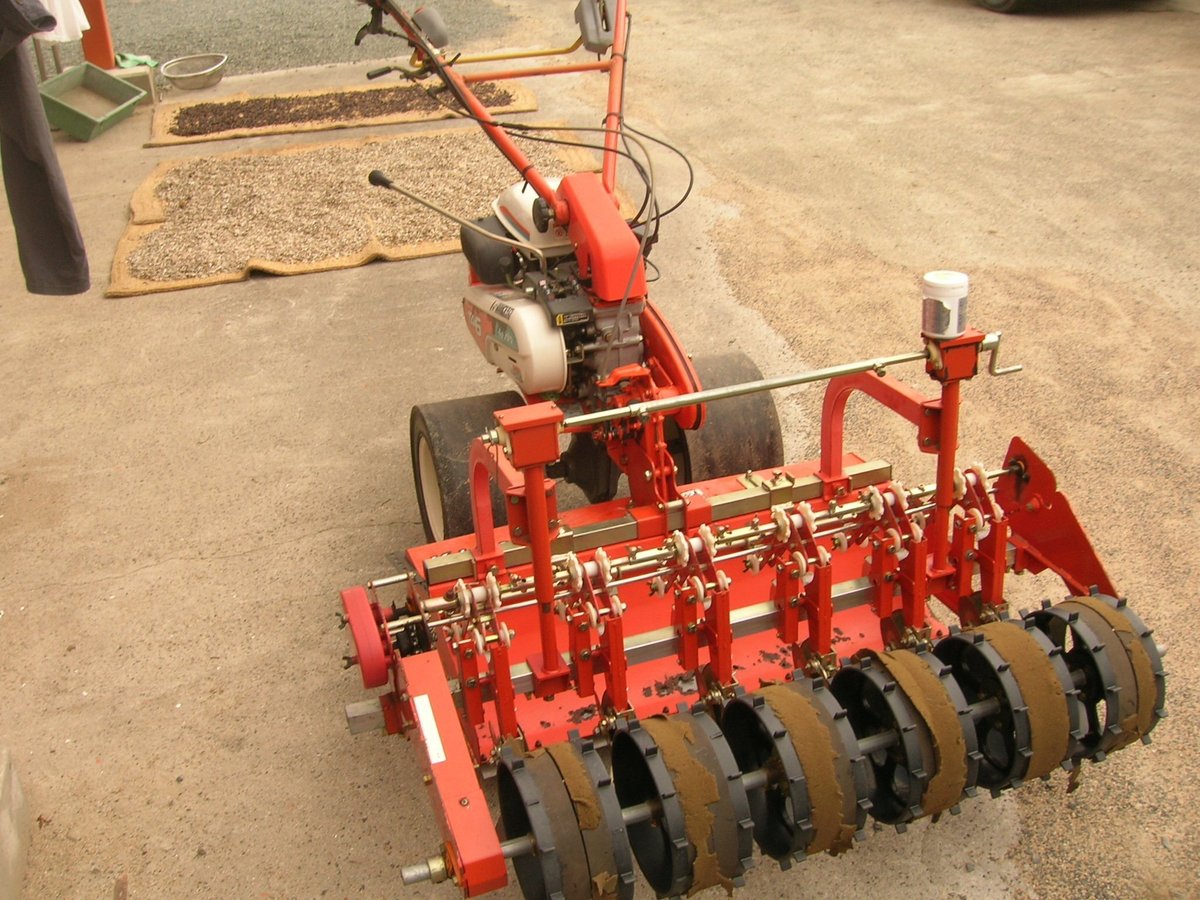

失敗という事では、研修先の農家でフォークリフトに乗って小屋に突っ込んだり、トラクターでパイプハウスを引っかけて走ったり、管理機でアゼを破壊したりと、いろいろありました。

良いのです。新米なのですから失敗すれば。そして自分の懐は痛みません。

教育や研修って、ソレを許容することだと思います。

④農家派遣

在学中に学校から離れ、農家に泊めて頂いて実習をする貴重な機会です。

期間は1か月ほど。

派遣先は生徒が選択し、先方の農家さんが了承して決定します。

葉物生産は農業の基本と考えて、ホウレンソウ・コマツナ農家を選びました。

まさとうは平飼い養鶏家です。

経営の方向として、付加価値の高い農業を目指しています。

それでも、農業に求められる役割は人口を養うこと。

つまり、大前提は大量生産と安定供給です。

本質的なところで、農業とは「命をあつかう工業」なのだと思います。

田んぼに建てられたパイプハウス。

中国山地の山肌で行う農業は、だいたいこんな感じになります。

平坦な土地にハウスをキレイに並べられる農家は、ただそれだけで有利なのだと感じます。

栽培の様子。

こちらの農家さんはホウレンソウとコマツナを半分づつ作って、さらに入り口付近は給食や地元の直売所向けに多種類の葉物を作付けられていました。

路地ホウレンソウ。

生食用のものより大きく育ててコンテナで加工用に出荷されていました。

その他は、出荷調整用の機械や作業機や播種器、予冷庫などです。

農業経営には元手がかかります。

⑤担当作物

通常の担当作物から、代表してスイカのご紹介。

トマトでもそうだったように、スイカも仕立て方で収穫が変わります。

以下の画像は、同じ肥料、同じ着花日、同じ収穫日の果実です。

仕立て方と品種の違いだけで、これだけ違います。

ピーマンやパプリカ、ナスなどもこうした挙動をします。

ハウス内の空間を最大限利用するため、支柱による立体栽培をしていますが、朝日を有効活用できるように方角や角度に気を使ってます。

温度管理表のみしか提示しませんが、肥料や作業予定、土壌水分管理なども事前に設計書を作成して、教授陣の指導を受けています。

このほかキャベツ、セロリ、ナスなども担当しましたが、どれも同じように作物ごとの特徴を知り、生育状況や収穫結果から学び、作業を通して身に着ける。この繰り返しです。

ホント、農業って楽しい。

⑥伝統野菜(太田カブ)

広島の伝統野菜の一つ、太田カブです。

カブと言っていますが、春先にのびてきた薹(トウ・花軸のこと)を食べます。以下の画像が荷姿ですが、花が咲き始めてしまっていますね。もう少しツボミの状態が理想です。

以下の画像は、早生・中生・晩生に分けて播種と採種をしている様子です。

採種する株に目印をしていますが、本来はネットをかけて、花粉が混ざらないようにしなければなりません。

太田カブの名は、太田川流域に自生していたことからです。工業団地のような造成地でも、平気で育ちます。

分類上は東洋種になるので、苦みや辛みがあります。食べ方としてはカラシ和え、漬物が美味しいです。

昔は、春先の青菜の少ない時期に食べる為にムギとの混播で作られていました。

冬の間にアクが抜けてしまった身体に、苦み辛みを与えて眼を覚ます、という思想があったそうです。古い記録では、甲田から本願寺に献上されていたようですが、正確な時期が分かりません。

⑦伝統野菜(青大きゅうり)

広島の伝統野菜の一つ、青大きゅうりです。通称はアオダイ。

長さ30cm、重さ1㎏。

福山周辺で明治以前から栽培されてきました。

市販のキュウリは生でボリボリ食べられますが、アオダイは無理。

本来のウリ科野菜は、ククルビタシン・モモルデシンという苦み成分や、アスコルビン酸ジアスターゼというビタミンC破壊酵素を持ちます。

虫などから身を守るための自衛手段ですが、人間は苦みやエグみと感じます。

その苦みやエグみを和らげるために、黄色くなるまで熟させて食べていたようです。黄色い瓜だからキウリ、そこからキュウリです。

現在のキュウリは、育種(品種改良)によってこれらの成分が取り除かれているので生食ができます。

アオダイは昔のままの品種なので、塩や酢の力で取り除く下処理が必要です。おまけに皮も厚く、種も固い。一度に食べきれない程大きい上に、処理が面倒でゴミも出るというわけです。

でも、それを差し置いてでも食べたくなる魅力があります。

果肉のコシが強く、歯触りがとても良いのです。

一般的なキュウリよりも糖度が高いのです。

塩もみや粕漬けも美味しいですが、なんといっても加熱調理がおすすめ。

干しエビとゴマ油と炒め合わせて一品。豚肉と炒め合わせて一品。

大きさと歯ざわりを生かすために、麵のようにスライスしてパスタも絶品です。

旬が重なる金糸瓜の黄色と、アオダイの緑のコントラストを生かした冷麺も涼やかです。

⑧伝統野菜(笹木三月子大根)

広島の伝統野菜の一つ、ササキサンガツゴダイコンです。

伝統品種というより、固定種あるいは在来種や地方品種と呼ぶべきでしょうか。

故・笹木憲治氏により長楽寺地域で育成され、1980に種苗登録されました。

1961年に交配開始ですから、ご苦労のあとがしのばれます。

耕土が浅い地域でも栽培可能で、抽苔(トウ立ち)が遅く、労働負荷が低く、食味が良い大根。水稲後作での水田利用も可能。そんな理想を実現した品種です。

育成親は、三月子大根と聖護院大根。

三月子大根は、東京都千住で栽培されていた「二年子群」と呼ばれるグループのダイコンで、ニネンゴとは年をまたいで栽培するという意味のようです。

聖護院の説明は不要でしょうが、京都の美味しい丸大根です。

笹木三月子大根は、育成親の良い点を引き継いでとてもとても美味しい大根です。

肉質が緻密なため食べ応えがあり、おでんで有りがちな染み染みダイコンにはなりません。ガブリと食らい付くダイコンです。

生食して甘味が強く、フライパンやアミ焼きでロースト、天ぷらや風呂吹きなどが絶品です。

タネの入手は2ルート。

1つは故・笹木氏の奥様が所属されていた生産者グループ「きんさい高長(たかちょう)」に通いつめて、代表者の藤井さんと懇意にしていただき、種の販売をしていただいた事。

2つ目は、八本松にあるジーンバンク(当時)に申請して譲っていただいた事。黄色い冊子はジーンバンクでまとめられた育成経過記録です。

⑨農家訪問

在学中に訪問した篤農家のお話。

在学中は機会をとらえて、実際に経営をされている農家を訪問していました。

JAや普及所が主催する現地説明会。知人の紹介。通りすがりのアポなし凸ゲキ。

「農業大学校の学生です。通りすがりなのですが、圃場をとてもきれいに管理されていたので気になりました。勉強のために見せて頂けませんか?」

さすがに豚や鶏は端から無理ですが、野菜や花卉(カキ)などの農家さんは快く農場に入れて頂きました。

画像は娘さんと知り合えてつながった青大農家。

谷口さんです(さすがにお顔の写真は載せません)。

場所は広島県福山市草戸。草戸千軒で有名な草戸です。

住宅街のど真ん中で、水田稲作とナスビとアオダイの栽培をされていました。植物体がシオレて見えるのは、お昼の時間帯でかつ、収穫期が終わって採種用に実を太らせている時期だからです。

谷口さんご夫妻から、アオダイの歴史、魅力、食べ方、農家の思いなど数時間を割いて頂き伺いました。

帰り際、保存用の種子と採種用の果実を頂ける事に。奥様が「今まで何人もクレクレ言ってきて、誰にも渡したことが無かったのに」と驚かれていました。

当時御年85。大きな手術を数回も施された後で、周囲から離農を説得されているという事情もおありだったのでしょう。

私も私で勝手に「青大きゅうり栽培の後継者」をお約束してしまいました。

現状、種は冷凍庫で眠っています。

私は農家になるのが目的だったので、そこは叶えたと思います。トマトでも鶏でも同じです。

ただ、現状のまま終わって後悔することがあるとすれば、谷口さんに勝手にお約束した、青大栽培が出来ていないことです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?