初夏に登場する花の精:「杜若」「藤」

前回、「春の能」として桜の精霊が登場する演目をご紹介しました。

今回は初夏に登場する花の精霊をご紹介します。

●杜若(かきつばた)

旅をする僧が三河国(愛知県)で沢辺に咲く杜若を愛でていると、一人の女性が声をかけてきて、ここは在原業平(ありわらのなりひら)が和歌を詠んだ八橋という場所だと言います。日が暮れ、その女性は自分の庵に僧を招きます。

すると女性は、業平の形見である初冠(ういかむり)と二条の后の唐衣(からころも)着けて現れます。そして、自分は杜若の精であると言います。

また業平は歌舞の菩薩の化身であるため、心がない草木までも救う力があると告げます。杜若の精は『伊勢物語』に登場する和歌を歌いながら舞い、夜明けとともに姿を消しました。

『伊勢物語』に綴られる在原業平の「かきつばた」の文字を使って詠んだ和歌が登場します。

からころも(唐衣)

き(着)つつ馴れにし

つま(妻)しあれば

はるばる(遥々)きぬる

たび(旅)をしぞ思ふ

(何度も着て身になじんだ唐衣のように、長年なれ親しんだ妻が都にいるので、その妻を残したままはるばる来てしまった旅のわびしさを、しみじみと思う)

和歌の技法の一つ「折句(おりく)」を使った歌です。現在で言う「縦読み」ですね!

「杜若」の演目は、業平の恋物語である『伊勢物語』に登場する和歌が詞章(謡)にちりばめられており印象的です。

日本を代表する映画監督の一人、小津安二郎の映画『晩春』でこの能を観るシーンがありました。

ちなみにカキツバタに似た花で花菖蒲(はなしょうぶ)やアヤメがありますが、違いはご存じですか?

カキツバタは水辺に咲いていて、紫色に白い線がはいった花が咲きます。

花菖蒲は沼地に咲き網の目のような模様の花で、アヤメは土の上に咲き黄色い線が入った花が咲きます。

●藤(ふじ)

都の僧が藤の名所である越中国(富山県)の多祜の浦(たごのうら)を訪れた時、美しい藤の花を前に和歌(おのが波に同じ末葉の萎れけり藤咲く多祜の恨めしの身ぞ)を口ずさみます。

そこに一人の女性が現れ、この藤の花にふさわしい和歌(多祜の浦や汀の藤の咲きしより波の花さへ色にいでつつ)があると僧をとがめます。僧が誰かと尋ねると、「藤の精」と答えて消えます。

その夜、僧の前に藤の精が現れ、草木も成仏できることを喜びつつ藤の花の美しさを称え、舞います。そして夜が明け、朝日とともに藤の精は消えていきました。

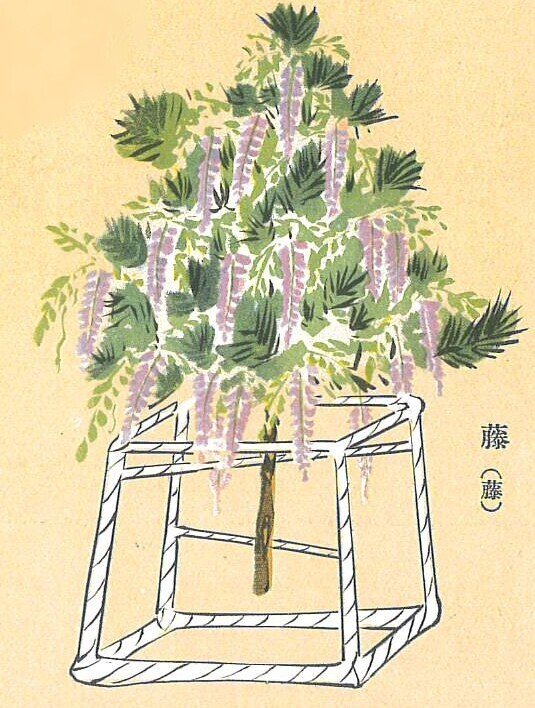

(能「藤」の作り物)

こちらも和歌を引用し、藤の花の幻想的な情景を思い浮かべながら楽しむことができます。

なお、この曲は、観世流・宝生流・金剛流で演じられますが、観世流はかなりセリフが異なります。

今年は藤の花の開花は早かったようですが、来年藤の花を見ることがあればこの物語も思い浮かべてくださいね。

桜が散った後、「杜若」や「藤」などまた違う植物の精霊に出会うことができます。

それだけ、昔の日本人は草木に強い思いを持っていたことが感じられますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?