39播磨国風土記「オワチノ」学説の訂正。絶対にいるのです。全体ビュー 3000Up!!ありがとうー!!

全体ビュー 3000Up!! Thank you !! 39「卑弥呼」to「柳田國男翁」to「邪馬台国」!! 播磨国風土記 邑曰野(ひーのむら)考

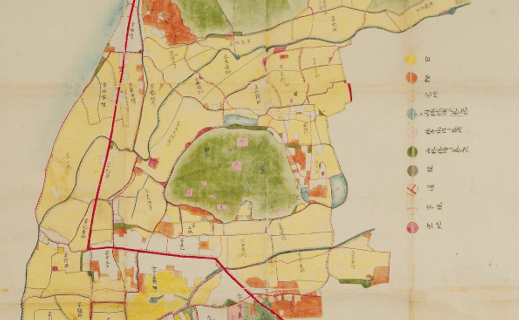

播磨国風土記「オワチノ」学説の訂正。絶対にいるのです。私は、下に示している地図(南北725m東西662m)の「北野村」に限定した地域での「古代史」を研究しているのですよねー。古代の道路は、山の尾根。「邑日野」は後の神前郡と託賀郡。「邑日野」の話は、それより500年程前の話なのですよねー。 まず最初に、播磨国風土記 邑曰野(ひーのむら)考について考察していきましょう。 播磨国風土記「神前郡」「邑曰野」について語る上では、江戸時代の国学者 谷森善臣と 武田祐吉著「風土記」の「オワチノ」学説の歴史を換えない限り「卑弥呼」「邪馬台国」には辿り付けませんよネー。 播磨風土記の原書とも言われる「墨字写本」に、谷森善臣の添え書きと思われる「カタカナ小文字」での「オワチノ」との添え書き、原書とも言える古文書への直接記入には、相当の根拠がなければ「NO」とは言えませんよねー。「NO」です。「邑日野」は流出してしまってありません。 しかし、地図でも示しているとおりに「邑日野・上野」はあります。 柳田国男の兄井上通泰は「播磨国風土記新考」の中で、現代の豊富町にある「新次神社」ではないと述べています。この「邑曰野」考で、絶対に外してはならないことが一つあります。それは「大山豪雨」事件です。

「邑日野・上野」中央池を中心とした場所

この地、「神前粒」の歴史を語るうえで、それは絶対に見逃してはならない事件なのです。今から約650年程前の鎌倉時代、元亨元年9年(1321)に発生した「大山豪雨」ですよねー。

この大豪雨で、神河町大山で大きな山崩れがあったとか、千束山が流れ、この周辺一帯が川原となり、また田原郷でも市川の流れが変わり、落合から船津町御立まで直接に南下してしまったとその伝承は八反田・長目にも数多くあります。

上田中の「諏訪神社」は、もともと西田中字杉谷というところにあったそうで被害を受け現在地に移され、北田中の「流れ薬師」も、このとき流れついた薬師さんを、村人達はお堂を建て丁重にお祀りしているとのことです。

この地の「太古の歴史」を語るうえでは、この事件(元の市川は落合から今の播但線沿いに西へ流れ、高橋の佐本ヶ淵に繋がっていた。)事実を見逃しては、何を語っても出鱈目となるのですよねー。

播磨風土記 「所以云邑曰野者 阿遅須伎高日古尼命神 在於新次社 造神宮於北野之時意保和知苅廻為院 故名邑曰野」

「風土記」学説 著者: 武田祐吉 編 昭和12

「おほわちのといふうゑは あじすきたかひこねのみことのかみ

にいすきのもりにいまして かみみやをこののにつくりたまいしときに

いほわちをかりもとほして かきとなしたまいき かれ おほわちのとなづく」、これが「オワチノ学説」として定着してしまっているのです。以後、学者は誰一人としてこの「学説」に手出しができないのですよねー。

この地福田地区には、現代でも曰野姓が現存しており、菅原道真が邑菅原から菅原を名乗るようになったのと同様邑曰野から曰野姓が発生したと考えるのが至当ではないかと考える。

ゆえに播磨風土記「所以云邑曰野者」条は、 「ひーのむらといふうゑは あじすきたかひこにのみことかみ みやのためいほわちをかりもとほして このとききたのに神宮をつくり新しいつぎのやしろに在した かれ ひーのむらとなづく。」

と解読しなければ、播磨風土記「所以云邑曰野者」条は、不明場所となるのです。このことを証明するには、明治初期の古絵図の中に、社寺の用地一坪の記載されていることからも証明される。

また、福崎の文化「播磨風土記地名が語る古代の神崎郡」近大姫路大学松下正和教授によれば、今でいう出屋敷あたりに北野添・下野添・東野添・佐本等の小字が福崎町西治地区との接点にこの地名が残っていることから考察すると七種川がまでが邑曰野と呼ばれる範囲であったのではないかと考察できるのですよねー。

またこの頃「邑曰野」と呼ばれる所では、上流部を上野、下流部を下野とも言っていたのでしょうかねー。それがいつしか北野・槻田の野となったのでしょうねー。ここが地図で示した「上野」となるのですよねー。(上野と聞いたのは、神積寺古文書を読まれたという「古老」より)、「上野」私を除いて「知っている者」もう誰かいるのかなー。(最重要) 「オワチノ」どこか分からない。では「阿遅須伎高日子尼命神」「邑日野」へは「入られない。」のですよねー。ゆえに播磨風土記「オワチノ」学説の訂正が、絶対にいるのですよねー。北野「みやでん」(宮田)の伝承は、私を除いて「知っている者」もう誰かいるのかなー。(最重要)

田原の地名は、田・水田の始まった所、「田原」。田の発祥地。 「伝播」という言葉は、「稲作文化が拡がる。」という意味。播磨が拡がる。 竹曹夜話は、「皿屋敷」伝説の発祥地。 「邪馬台国」は、山に囲まれた国・邑、「邪馬包国」の意味。? 「邑日野」山に囲まれた国・邑の発祥地。「阿遅須伎高日子尼命神」 「大和國」葛城磯城の田原本町同じような景色。「八重事代主命神」から始まる。?

播磨国風土記 「オワチノ」学説の訂正は、絶対にいるのですよねー。

「置かれた場所で 咲きなさい」

ノートルダム聖心学園 理事長渡辺和子

「置かれた場所で 咲きなさい」の本の中の 76頁に 以前 こんな 話を読みました。 深くて暗い 井戸の底には 真っ昼間でも 井戸の真上の 星影が写っている 井戸が深ければ深いほど 中が暗ければ暗いほど 星影ははっきり映る。 肉眼では見えないものが 見えるというのです。 私の人生にも 今まで数え切れないほど 多くの穴が空きましたし、これからも 開くことでしょう。穴だらけの人生と言っても 過言ではないのですが それでも今日まで 何とか生きることができたのは 多くの方々との ありがたい出会い、頂いた信仰のおかげだと思っています。宗教と言うものは 人生の穴を ふさぐためにあるのではなくて その穴から 開くまで見えなかったものを、見る恵と勇気 励ましを与えてくれるものではないでしょうか。これは私一番好きな一説ですよねー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?