孔子の「君子」と「徳治主義」

【君子】

君子とは、元々は民衆を治める君主のことでした。孔子においては、仁と礼を備えた徳のある人物をさします。徳があれば、身分は関係ありませんでした。仁は、道徳心であり、礼は、社会規範のことです。君子は、何より調和と中庸を大事にします。「中庸」とは、過不足なく、ものの見方がどちらか一方に偏らないことです。「中」が、過不足のない中間のことで、「庸」が、平均的なことを意味します。

【君子を表す言葉】

君子は、礼儀作法を良く守り、その場が調和することを大切にしました。そのことを「礼を之れ和を以て貴しと為す」と言います。これは、聖徳太子が17条憲法で、「和を以て貴しとなす」という言葉で使用しました。

また「君子は和して同せず」という言葉もあります。「和」は、二人の心が打ち解け合うことで、「同」が、むやみにうわべだけ同調することです。君子は、他人と調和しますが、安易に妥協して同調はしません。主体性を保ちつつも、調和していこうとします。

君子は、特定の相手とだけ仲良くなったりはしません。自分にとって都合の良い相手だけでなく、誰とでも公平に接します。そうした君子の態度を「君子は、同して比せず」といいます。

君子は、一芸に長けた特定の領域でしか役に立たない人間であってはなりません。そのことを「君子は器ならず」と言います。意味は、君子という器は、ある用途のために作られた物ではないという意味です。

【小人】

君子と対比されるのが小人です。「君子は、義に喩り小人は利に喩る」という言葉があります。君子は、正義を物事の判断基準としますが、小人の場合は利益です。小人は、打算的で自己中心的なので、目先の利益のみを求めます。小人は、自分にとって都合が良い相手とだけ仲間になり、自分の利益になることしか考えません。利益に目がくらみ、失敗して困ると、嘘を言って誤魔化します。「同じて和せず」といい、周りの意見に流されやすいが、決して心から打ち解け合うことはありません。徒党を組みたがりますが、あまり長続きせず、仲が悪くなれば、他人の粗探しをして、それを吹聴して回ります。また、馴れ馴れしく、節度をわきまえません。小人が無礼なのは、礼を身につけていないからです。

【徳治主義】

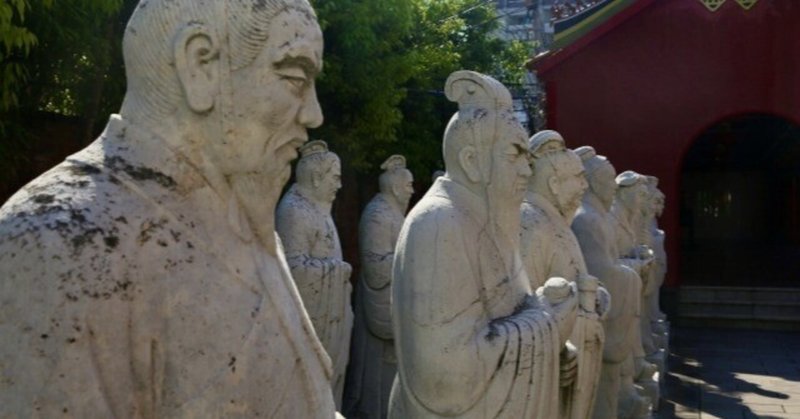

孔子は、君子が「為政者」となるべきだとしました。為政者「いせいしゃ」とは、実際に権限を持ち、中心的に政治を執り行う人物のことです。君子が、国を治めることを「徳治主義」と言います。国を治めるべき君子とは、徳を身につけた人物です。徳治主義「とくち」では、君子が模範となり、人々を道徳的に感化させます。孔子の弟子の孟子は、道徳や礼儀で国を治めることを王道と言いました。王道の反対が、覇道です。徳治主義は、歴代王朝の政治思想としてよく採用されました。しかし、徳治主義は、あくまで理想であって、現実的には、為政者の能力や、運用に際しての恣意性などの問題があります。

【法治主義】

徳治主義に対抗するのが、法治主義です。法治主義は、法律や刑罰などの外的強制力によって、人々を統治しようとします。戦国時代の富国強兵政策では、よく法治主義が用いられました。トップダウン式の方が、強い軍隊組織が作れるからです。孔子は、このような法治主義を否定しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?