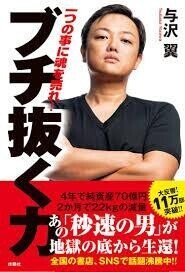

著者の顔が表紙の本は買うな!

「著者の顔が表紙の本」は、こういう命令口調のやつが多い印象があります。あと「○○力」「なぜ~~なのか?」とか。

僕はこういう本がそんなに好きではないです。あんまり面白くない、という好みの問題ですが……(もちろん、何かを学びとる人や成功に繋げる人もいるでしょうが)こういったビジネス書や、自己啓発本をたとえば1000冊読んだとしても、得るものは1つしかありません。

同じような本が1冊書けます。それだけです。ビジネス書の中で著者が「僕は大学生の時ビジネス書を1000冊読破し~」と書いていたとしましょう。凄いです。確かに。でも当然です。そいつは1000冊くらいそういう本を読んだから自分でも書けたんです。逆にいえば、+999冊読まなければ1冊読んだ元が取れないということです。逆のまま続けると、1000冊読んでも1冊本が書けるだけなのです。

……1冊本が書ける、というのは凄いことですね。

注:すべて偏見です

渋谷に全面ガラス張りのオフィス構えてる大学生社長

その人、「著者の顔が表紙の本」買ってますよ。そんでアプリ開発か、「○○と○○をマッチングさせる画期的なサービス!」を仲間と作っています。若いベンチャー企業家ってやたら何かと何かをマッチングさせませんか?なんなんでしょうね。なんなんでしょうか。

しかし、何で全面ガラス張りのオフィスにするんでしょうか。飲食店とかでも「ガラス張り=おしゃれ」みたいな風潮ってありますよね?あれが僕には全然わかりません。いや、わかるような気もしますけど。要するにショーウィンドウとかと同じってことですよね?多分。

たとえば全面ガラス張りのタピオカ屋さんがあったとしますよね。それは、中でタピオカを買っている人そのものがある意味店の一部というか、広告というか、商品というか、要するにその「ガラス張りの店に来るお客さん」っていうのは、前の通りを歩いている人達に「お、良い感じだなぁ。入ってみるか」と思わせる効果を発揮できる層なんですよ。お洒落だったりでね。

だけど……そうすると、もうちょっと安くても良い気がしませんか?だって、知らず知らずのうちに金儲けの手伝いをさせられてるんですよ?原宿とかにあるタピオカ屋の店舗がなんかやたら狭いのもそのせいですね。その場合は「外に並んでる客」が目を惹くってことです。多分。

逆に秋葉原なんかはガラス張りの店がほとんど無いですね。これはよく言われることですが(ただ少し古い話ですが)秋葉原というのは、集まる人々はもちろんの事、街そのものがオタク的です。これには少し補足が必要かもですね。

オタク的な性質の1つに「外の視点」を遮断しがちというのがあります。たとえばテンプレの(古式ゆかしいと言い換えても構いませんが)オタクのイメージとして、引きこもり、服がダサい、コミュニケーションが不得手というのがあるかと思いますが、これらは全て「外部の遮断」です。

引きこもりというのはもちろん、そのままですね。そして部屋の中に自分の城(アキバにでかでかと貼られた18禁ゲームの広告は、部屋の壁に貼るポスターを連想させます)を作って出てこない、周りの視線を気にしないのでファッションを気にしない、他者と関係を持つのが苦手。

あ、最後のは自分以外の人間とは一切、という意味ではありません。同じオタク仲間同士との交流に問題はないからです。そこでは互いに、かなりの基本的価値観が共有されており、しかしその為「“他者”との交流」として扱うのは困難です───もちろん、その同質性こそがコミュニケーションを可能にしているわけですが───さて、少し脱線しましたね。

僕が言いたかったのは、秋葉原という街はオタク的性質、つまり「外部の遮断」というルールが支配しており、ですからガラス張りの店なんていう非オタク的なものは存在してはいけない(!)良い街なのだ、という事でした。いや、そもそもどこにだってそんな店は無い方が良いですね。noteで陰口叩いてないで、渋谷のガラスというガラスをペンキで塗りにいきましょうか!

注:すべて偏見です。

ラーメン屋やる奴とベンチャー企業立ち上げる奴

断言しますが、彼らは同じ人種です。僕はこれを理解した瞬間、なぜラーメン屋が苦手なのかわかりました。

食べきれないから、だけではありません。関係ありませんがラーメン屋のラーメンは量が多すぎます。最近気づいたんですが、僕はラーメンを食べに来ているんじゃなくてラーメンの味を味わいにきてるんですよね……麺とか要らないなぁ。あのスープに具が入ってるものだけを出して欲しいですね……じゃあそうやって注文してみればって?いやぁ……怖いですよ。相手はベンチャー企業を立ち上げてるんですよ?

違いました。ラーメンを作っているんでしたね。でも思い出して欲しいんですけど……人はサラリーマンをやめると、なにを始めると思います?起業かラーメン屋なんですよ。証拠画像も持ってきたんですよ?ほら。

両方腕組みしてるじゃないですか!!ていうか下の吉村幸助さんのコピー文になっている「どこにもない、どこにも属さない味を追求し続け────。」ってのもなんかベンチャーっぽい(なんだそれ)じゃないですか。

「味」を「イノベーション」に変えれば『ブチ抜く力』の帯文に乗っててもおかしくないと思いますね。しかし似てますよねぇ……なんでしょう、僕が多分苦手なのって彼らに「競争者」の空気を感じるからだと思うんですよね。多分彼らって競争が人より好きなんですよ。周りのやつらを出し抜いて一国一城の主になってやる……!という意志を感じます。

多分「戦国時代と幕末、どっちが好き?」って聞かれたら前者を選ぶと思いますよ。僕は断然後者ですね。だってなんかポジティブじゃないですか?空気が。

多分、戦国の世には「おれ合戦とか国盗りとか嫌なんだけど……でも家が武家だから仕方ないよなぁ……」ってやつも結構いたと思うんですよ。でも幕末の志士たちって立場がどうあれ「俺自らがこの動乱に身を投じただ1つの信念のもと天下を奔走せんといかん!」って感じじゃないですか。

だから人斬っただけでも充実感とかえげつないんだと思うんですよね。殺したあとも「風に乱れる鮮血が紅葉のようだ……この紅葉が積もり秋の山ほどになった時、日本も変わることであろう……」とか爽やかに思うに違いありませんよ。なんかこういう発想ってヤンキーの愛国ポエムみたいですね?

そういえばラーメン屋もベンチャー起業家もちょっとヤンキーっぽいなぁ……渋谷からはかつてあんなにいたヤンキーが都会に出てこずに地元で仲間と楽しくやるようになり(マイルドヤンキーの誕生)、代わりにデジタルヤンキー(IT系のベンチャー起業家)がのさばるようになったんですかね……。

何の話でしたっけ。幕末の志士は全体的なモチベが高そうなので良い、ってお話ですね。たぶん家の都合で合戦に出てた武将とか、坂本龍馬みたらドンン引きすると思いますよ。「えぇ!?お前んち金持ちじゃん!!剣術できんなら道場とか開けば??なんで脱藩すんの!?!?理解できん!!!!」って言う気がします。でも僕はそっちの方が好きですね。なんてったって楽しそうですもん。

その前は何の話でしたっけ?そうそう、ベンチャー起業家とラーメン屋が同じ人種ってことですね。あともしかしてヤンキーっぽい?しかし、そうすると新たな問題として「なぜオタクはあんなにラーメン屋を好むのか」という問いが発生しますか……?あぁ、でもオタクとヤンキーも結構似てますしね……ん?でも元々デジタルとの親和性が高かったのってオタクだし……うーん……混乱してきました。これはまた、整理して考える必要がありそうですね。

(人を属性でわける/見ることなどそもそも出来ない/間違っているという批判は無しにしておいてください。)

しかしやっぱり両者のメンタリティに差は無いと思うんですよねぇ……うーん、この感覚ってあんまり通じないんでしょうか。絶対あの人達って偶然興味の方向性が違っただけですよ。この「ラーメン屋とベンチャー起業家は似てる」ってのを何かに活かせないですかねぇ……僕もなんか事業起こして講演会しまくってオンラインサロンで荒稼ぎして、上級メンバーしか入れないFacebookグループで謎の「新しい時代のビジネス」を布教しサロンメンバーに「逆に社員がお金を払う会社こそがこれからは来るのだ( ー`дー´)キリッ」とかいってサロンメンバーをタダ働きさせることによって、この世のすべてをデジタルトランスフォーメーションしこの評価経済社会の最先端をブチ抜いて行きたいですよ……。

あ、僕がラーメン屋とベンチャー起業家をマッチングするアプリを作りましょうか。渋谷でさ。

注:すべて偏見です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?