画文帯神獣鏡 其の一

日本史最大のミステリーとされる

邪馬壹國の所在地、そして女王卑弥呼

畿内説と九州説が飛び交い

未だ決定打もない。

これは考古学では卑弥呼は出ないとまで

言い切った

近藤義郎への挑戦状である。

今まで誰もやっていない

各地の考古資料を基に精査し

邪馬壹國時代を考える。

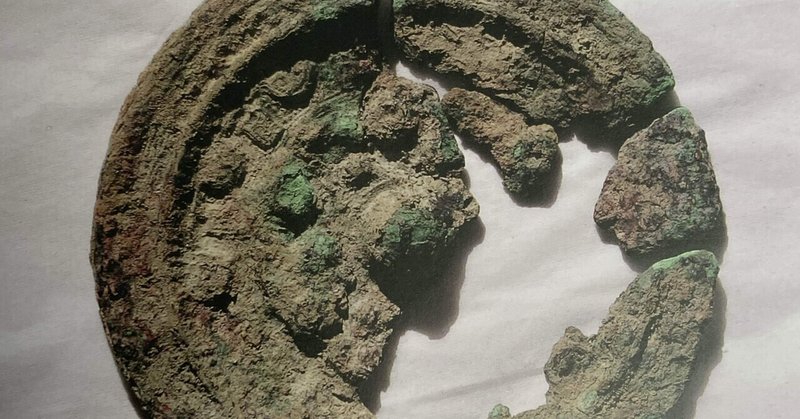

環状乳神獣鏡

画文帯神獣鏡に先立って鋳造された

最古の神獣鏡

環状乳三神三獣鏡

神獣鏡の淵源であるこの形式の初期の鏡には

外区に画文帯はない。

6つの環状乳を持ち

半円方形帯の方格の銘文が

1字から4字へと変化していく

三神は伯牙・西王母・東王父

2神の陰と陽を調和する伯牙の

琴の音色を表現

鋳造時期は後漢中期から後半

(西暦100年初頭から100年後半)

製作地は広漢

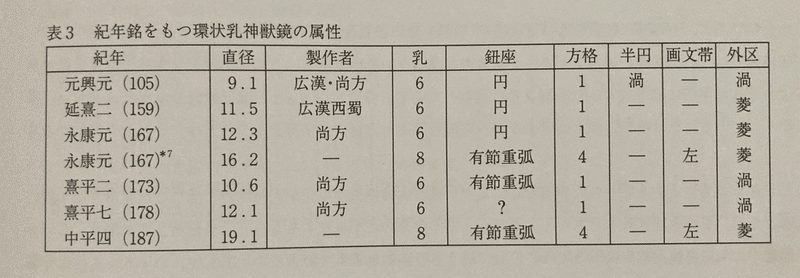

紀年銘鏡は全て画文帯がない。

元興元年(105年)

延熹二年(159年)

永康元年(167年)

熹平二年(173年)

熹平七年(178年)

環状乳四神四獣鏡

環状乳三神三獣鏡に併行して

環状乳四神四獣鏡が後漢後半に出現

画文帯を持つものと持たないものがあり

紀年銘鏡は画文帯有り。

四神は伯牙・西王母・東王父、残り1体は黄帝

重列式神獣鏡に

「伯牙弾琴 黄帝除兇」とあり

伯牙と黄帝は一対の神格

伯牙(白)と黄帝(黄)

錫と銅の調和が

鏡の鋳造に必要である事を表現

紀年銘鏡は後漢後半から三国初期にかけて

画文帯のないものは後漢後半の鋳造

紀年銘鏡

永康元年(167年)

中平四年(187年)

環状乳三神三獣鏡から派生した

環状乳四神四獣鏡、上記の2形式は

西王母が神獣の龍虎座に坐するもので

この他に西王母が龍虎座に坐さない形式がある

環状乳神獣鏡から

対置式神獣鏡、同向式神獣鏡が派生

三神三獣鏡から四神四獣鏡への変化は

宇宙観の変化

鈕座も円座から

有節重弧文に変化

揖保郡御津町教育委員会 岡村秀典 2005年

後漢鏡7期

後漢鏡7期とは

2世紀後半から3世紀始め

(西暦100年代後半から200年代初頭)を指し

後漢王朝の混乱と衰退によって

鏡の製作地が分散化され、地域性が顕著になる

古墳時代の年代試論 森下章司 1998年

後漢鏡7期は大きく3段階に分かれ

第1段階

上方作系浮彫式獣帯鏡

飛禽文鏡

画像鏡などの徐州系

八凰鏡

獣首鏡

我が国における漢鏡の分布を見ると

後漢鏡6期までの分布の中心は

北部九州にあり

後漢鏡7期第1段階の鏡群になると

西日本一帯に分布が広がり

東海や関東からも出土

北部九州の習俗である破鏡副葬は

存続しつつも、北部九州の優位性は失われる

第2段階

画文帯神獣鏡

(弥生時代末期から古墳時代前期の遺跡出土鏡)

第2段階になると

画文帯神獣鏡が四国北東部に集中

女王卑弥呼を擁する邪馬壹國が隆盛を誇る時期

阿波・讃岐出土の漢鏡7期鏡 森下章司 2023年

第3段階

斜縁神獣鏡

斜縁四獣鏡

製作年代が3世紀前半、220年に

後漢から魏に王朝が変わるため

魏鏡の可能性もある

画文帯神獣鏡

後漢鏡7期第2段階に製作、分類される神獣鏡

外区に飛禽走獣文を配した鏡群で

一定の規則に基づいて図象が配置。

6匹の龍が駕する(引く)、龍車(輿状の無蓋車) に円形のものを持つ、日月を司る2体の神仙

日の神、義和と月の神、常義が乗り

その間に鶴に乗った仙人2体、

亀に乗った仙人2体、最後部に熊型獣像が配置

中後期古墳から出土する画文帯神獣鏡は

5世紀の踏み返し鏡が高く、漢代に製作され

我が国内に齎された弥生時代終末期から古墳時代前期の遺跡から出土した鏡は70面あまり

約半数が環状乳四神四獣鏡で

「顔氏」や「上方」銘を含む事から徐州系と

考えられる。

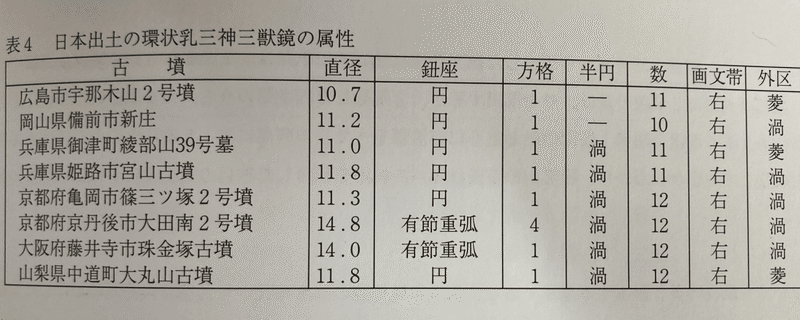

環状乳三神三獣鏡

我が国から出土の

広漢派作

広島県広島市 宇那木山2号墳

岡山県備前市 新庄所在古墳

兵庫県たつの市 綾部山39号墓

兵庫県姫路市 宮山古墳

京都府亀岡市 三ッ塚2号墳

京都府京丹後市 大田南2号墳

大阪府藤井寺市 珠金塚古墳

山梨県甲府市 大丸山古墳

製作年代は2世紀第3四半期まで

後漢朝後半期、

桓帝(146年ー168年)

霊帝(168年ー189年)

宦官勢力の台頭

腐敗政治により

後漢朝が混乱に陥る

黄巾の乱(184年)以前に

製作されていた

我が国では卑弥呼共立前夜

倭国大乱があったとされる頃

揖保郡御津町教育委員会 岡村秀典 2005年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?