ノスタルジア/アンドレイ・タルコフスキー監督

以前「ソビエト時代のタルコフスキー」という特集上映で、アンドレイ・タルコフスキー監督の『ローラーとバイオリン』(1960年)、『僕の村は戦場だった』(1962年)、『アンドレイ・ルブリョフ』(1967年)、『惑星ソラリス』(1972年)、『鏡』(1975年)、『ストーカー』(1979)の5本の作品を見た。

別に難しい話ではないが、タルコフスキー監督は『ノスタルジア』( 1984年)の完成後に亡命を果たすので、つまり長篇第6作目にあたるこの映画はカテゴリーとしては「ソビエト時代」とは言われないが、とはいえ映画製作中のタルコフスキー監督の心情の半分は、その葛藤の中にあるはずだ。政府による圧政と検閲に苦しめられたからこそ、彼自身の故郷/ロシアへの強い望郷/ノスタルジアがある。映画の舞台(と同時に出資元でもある)のイタリアという「遠い国」を通して描かれるロマン主義的な内省、あるいはその精神世界の発露が映画の根本にある。一方で、映画の完成度としてみれば未だ混乱の中にあると言っていいかもしれない。

さて、主人公のアンドレイ・ゴルチャコフ(オレーグ・ヤンコフスキー)は、タルコフスキー監督本人と重ね合わせて描かれる(名前も同じアンドレイだ)とはいえ、映画は必ずしも自伝的ではなく、全編を通して抽象度が高い作品となっている。冒頭で父アルセニー・タルコフスキーの詩が朗読されるのは『鏡』と同様だ。

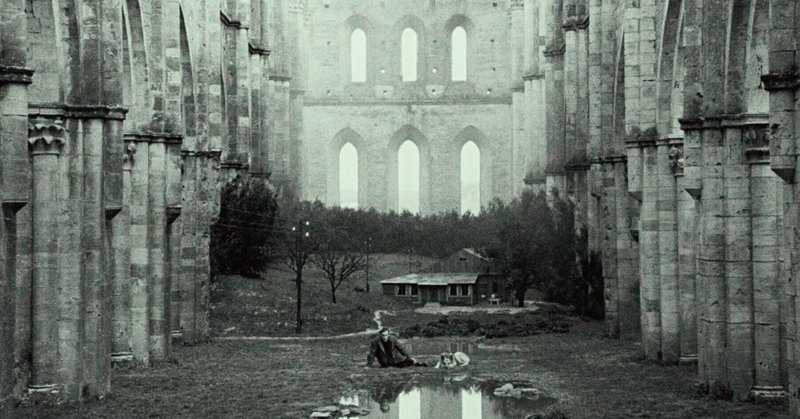

アンドレイは詩人あり、18世紀ロシアの音楽家パヴェル・サスノフスキーについての調査をするため、イタリア人の通訳のエウジェニア(ドミツィアナ・ジョルダーノ)を伴ってトスカーナに来ている。宿泊のため立ち寄った温泉地バーニョ・ヴィニョーニで、狂信的な終末論者のドメニコ(エルランド・ヨセフソン)という男に出会う。アンドレイは、隣人から狂人と嘲られるドメニコに興味を持ち、彼の家を訪ね、話を聞こうとする。廃屋/天井から滴り落ちる水/仕切りがない部屋に残された「扉」/そこを通るドメニコ。ドメニコとアンドレイの飼い犬が現実の中で交差し一体化するように、廃墟というフレームを開口部として、アンドレイの記憶の中の故郷と家族のイメージが接続され、その場所に出現する。

「帰る場所」は存在しないこと。パヴェル・サスノフスキーが、自らの地位が失われることを知りながら故国ロシアに戻り、結局は自死を遂げるとしても、それがロシア人としての強い望郷/ノスタルジアなのである。アンドレイがドメニコを「鏡」として、自らの死と引き換えに「対岸」に蝋燭の炎を届けること。1+1=1/1滴の水に1滴の水を加えても1滴であること/2滴ではなく大きな1滴であること。それが「ノスタルジア」であり、この世界の「救済」であろうか。

監督:アンドレイ・タルコフスキー 出演:オレグ・ヤンコフスキー | エルランド・ヨセフソン | デリア・ボッカルド

ありがとうございます。サポート頂いたお金は今後の活動に役立てようと思います。