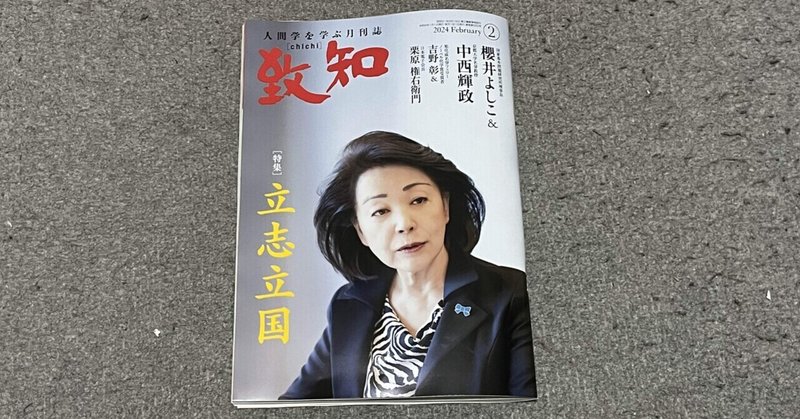

【書籍】『致知』2024年2月号(特集「立志立国」)読後感

致知2024年2月号(特集「立志立国」)における自身の読後感を紹介します。なお、すべてを網羅するものでなく、今後の読み返し状況によって、追記・変更する可能性があります。

巻頭:數土文夫さん「為せば成る為さねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり」p2

いわずもがな、上杉鷹山の言葉で、「行動すればできる、行動しなければ何もできない」。つまり、「どんなことでも強い意志をもってやれば、ず成就する」となります。即ち、やる気の大切さ、行動に起こす大切さを説いています。

その他、伊能忠敬(日本地図の作成)、その弟子である間宮林蔵(樺太の発見)が挙げられ、3人に共通するのは、「死ぬ直前まで働いて、国の大事に尽くした」ということです。

鷹山、忠敬、林蔵。いずれも江戸時代に生きた立場の異なる三人に共通して言えることは、死ぬ直前まで働いて国の大事に尽くしたということです。 新しいことに挑戦する上で、年齢は関係ない。 このことを身を以て教えてくれている三人の生き方を、私たちも体現していきたいものです。

鷹山、忠敬、林蔵は「チャレンジ」ではありますが、高齢であっても継続的に働き、新しい挑戦をすることは十分可能です。年齢は単なる数字であり、能力や貢献度は個人の資質や経験によって異なります。高齢者にも新しい技術やアイデアを学ぶ機会を提供し、彼らの経験を活かすべきでしょう。

鷹山らのような例は、年齢に関わらず貢献できるポテンシャルがあることを示しています。しかし、実際の職場では年齢によるバランスを考慮する必要があります。高齢者が経験を活かして若手を育成し、新しいアイデアに挑戦する文化を作ることが大切です。年齢だけでなく、多様性を受け入れることも重要でしょう。

人事の観点でも、多くの示唆を与えてくれます。

・経験と革新性のバランス

年齢が高くても重要な役割を果たせる鷹山、忠敬、林蔵の例は、経験と知識の価値を示しています。経験豊富な高齢者と、新しい技術やアイデアに精通する若い世代の間のバランスを見つけることが重要です。企業は、両者が共存し、互いから学び合う環境をつくるべきと思います。

・多様性と包摂の推進

年齢だけでなく、多様性を受け入れる文化の構築が必要です。高齢者には彼らの経験を活かす機会を提供し、若手には新しい知識や技術を探求する自由を与えることが大切です。このような環境は、全世代にとって刺激的であり、互いに敬意を持って接することを促します。高齢者のチャレンジは、若手にも大いに刺激になるはずです。

・育成とサクセッションプランニング

高齢者が若手を育成することは、知識の伝承という点で価値があります。同時に、サクセッションプランニングを通じて、若手が将来のリーダーシップを担うための準備を整えることが求められます。これにより、組織は持続可能な成長を遂げることができます。

・労働市場の動向との調和

高齢者が働き続けることで若い世代の就職機会が減るという懸念に対して、労働市場の動向を考慮し、適切な人員計画を策定する必要があります。企業は、労働力の需要と供給のバランスを見極め、世代間の競争ではなく、協力を促進すべきでしょう。

・健康と働き方の選択

高齢者の体力的な制限を考慮し、柔軟な働き方を提供することも大切です。パートタイムやリモートワークなど、個々のニーズに合わせた働き方の選択肢を提供することで、彼らが無理なく働ける環境を作るべきです。

・継続的な学習とアップスキリング

高齢者に新しい技術やアイデアを学ぶ機会を提供することは、彼らのキャリアの持続性を高めるために重要です。企業は継続的な学習とアップスキリングのプログラムを提供し、高齢者が時代の変化に適応できるように支援すべきです。

鷹山、忠敬、林蔵の例は、年齢を超えた働き方の可能性を示しています。全世代が尊重し合い、互いの長所を活かしながら協力する職場環境を築くことが重要です。これにより、企業は持続可能な成長を遂げ、社員一人ひとりが充実した職業生活を送ることができるでしょう。常に社会に貢献し続けること、こんな素晴らしいことはありません。

リード:藤尾秀昭さん 特集「立志立国」p9

「立志立国」、志を立て、それが国の礎を気づく。わずか4文字の言葉ではありますが、そこには国、そして普段の仕事のあり方についても大きな示唆を与えてくれます。

人生劈頭一箇の事あり、立志是なり

幕末の儒者、春日潜庵の言葉である。 劈頭は真っ先のこと。 人生の出発点において一番大事なことは志を立てることだ、と潜庵はいうのである。

人生だけではない。立国劈頭一箇の事あり、 立志是なり、である。 明治初期、自分が一日怠けたら日本の進歩が一日遅れる、と勉学に励んだ青年が数多くいたという。明治の日本が世界に冠たる国家になったのは、そういう国民の立志があったからである。国民一人ひとりの立志がないところに立国はない。国民一人ひとりのありようが、いま問われているのである。

最後に、孟子の言葉。

「人恒の言あり、皆曰く、天下国家と。 天下の本は国にあり。国の本は家にあり。 家の本は身にあり」人はよく「天下国家」と口にするが、天下の本は国にあり、国の本は家にあり、家の本は自分自身にあるのだ、ということである。天下国家を立派にしたいなら、まず自分の身を修めねばならないということである。肝に銘じたい言葉である。

原点として、個人の志が国家の発展に不可欠であるという理解ができます。個々人の自己実現が国家全体の発展に繋がるということにもなります。この考え方は、個人の責任と自己研鑽の重要性を強調しており、伝統的な価値観に根ざしたものといえるでしょう。

一方で、現代社会では、個人の成長だけでなく、多様性の受容や共同体の協力も重要になってきています。個人の志は、社会的、文化的背景に深く根ざしており、それを無視することはできません。したがって、個人の志を通じて社会全体の発展を目指すべきではあります。

私も人事を長くやってきて、個人の立志は組織や社会での役割を果たす上で中核となる者と感じています。個人が自己実現を目指し、それによって高いモチベーションを保つことは、組織や国家の発展にも直結します。一人一人が自分の役割を理解し、それに応じて行動することが重要といえます。組織内での協働を促進することも必要でしょう。個人のキャリア開発や人材育成の取り組みを通じて、組織内での各個人の役割や貢献を明確にすることが大切です。

また、経済的制約や社会的期待による個人の志の制限は、特に現代社会において重要な問題です。人事の分野では、従業員が自身の可能性を最大限に発揮できるような環境を整備することが求められます。これには、適切な報酬や福利厚生の設計、キャリア支援プログラムの提供などが含まれます。政府や社会による個人の成長支援の環境整備も、立志立国を実現する上で重要です。教育の機会の平等や創造的な思考を促進する文化的環境は、個人の能力開発と自己実現に欠かせない要素です。

総じて「立志立国」は、個人の自己実現と国家の発展が相互に影響を与え合うダイナミックなプロセスであり、人事の分野からも多くの示唆を受けることができるテーマです。個人の成長を支援し、組織や社会全体の発展に貢献することが、人事の重要な役割であるといえます。大変気づきの多い内容でした。

日本の底力を発揮する時が来たー櫻井よしこさん、中西輝政さん p10

櫻井よしこ氏と中西輝政氏の対話。様々な事例を通し、日本の現状と将来についての深い洞察がなされ、私自身も今まで以上の危機感を持ったところです。両氏は日本が直面している課題に対し、「歴史の学び」と「個々人の立志」を通じて解決を図るべきと強調しています。

私は、企業内における従業員の成長、企業文化の醸成に重要な示唆を与えていただいたようにも思います。

櫻井 これは今回のテーマ、志を立てるというところに繋がっていくと思いますが、やっぱり日本の国柄がどのようにつくられてきたをよりよく理解することが基本です。

(中略)世界最古である日本の歴史を多方面に学ぶことが一人ひとりの国民にとって決定的に大事です。 歴史を知っているか否かで、その人の中から湧き出てくる日本人としての力が桁違いになるんです。

中西 全くおっしゃる通りです。志というのはやっぱり歴史を学ぶことによって生まれてきますし、ストンと肚に落ちる一つの立脚点になります。 まさしく立志なくし立国なしで、一人ひとりが志を持つことですよね。

(中略)

櫻井 そのおかげで今日の発展があるわけですが、いまの日本に果たして志ある人がどれだけいるか、心許ない面もあります。

(中略)

中西 歴史を見れば、幕末以前の文化文政の時代は風俗が退廃し、 享楽的傾向が強かった。いまの日本とそう変わらないと思います。しかし、そんな衰弱していた社会から一気に地下水脈が噴き出るように大きな自己革新を遂げた。 日本にはそういう底力がある。 いまこそかつての精神を甦らせ 志を立てていかなければなりません。 日本の底力を発揮する時がまさに来ているのです。

日本の歴史と文化を学ぶことが個人の志や国家のアイデンティティの形成に与える影響に言及しています。聖徳太子の「十七条憲法」や吉田松陰の教えなど、日本の歴史における重要な瞬間や人物が引用されています。これらは、日本人としてのアイデンティティや国家の倫理観の形成に重要な役割を果たしているでしょう。

そして、私自身、人事の専門家としての観点からも重要な洞察を提供します。職場においても、組織の文化や価値観はその成員の行動や思考に影響を与えます。日本の歴史や文化を学ぶことは、従業員が自分たちの仕事や組織に対してより深い理解とつながりを持つのに役立ちます。これは、社員のエンゲージメントやモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンス向上に寄与することができるようになります。

また、歴史を学ぶことが個人の自己認識や自立にどのように影響を与えるかについても言及されています。これは、個々の従業員が自分自身のキャリアや人生に対する明確なビジョンや目的を持つことの重要性を示唆しています。自己認識の高い従業員は、自己管理能力が高く、より効果的な業務遂行が可能です。

このような歴史的・文化的な理解は、従業員の成長、キャリア開発、組織への忠誠心に大きく貢献するといえます。職場での歴史や文化の教育は、社員がより一体感を持ち、自分たちの仕事における大きな絵を理解するのに役立ちます。また、従業員が組織の一員としての自分の役割をより深く理解することで、より積極的で満足のいく仕事ができるようになるでしょう。

両氏の対話は国家の観点でありますが、企業の人事戦略においても多くの洞察を提供していると感じます。従業員一人ひとりの自覚と責任感の育成、組織内のコミュニケーション強化、教育と育成のあり方など、人事領域における様々な施策に対する方向性を示唆しており、今後の人事施策策定において、大変参考になるものでした。

与えられた縁の中で各自ができることを尽くすー小沢 隆さん p44

小沢氏の言葉からは、彼の行動の背景にある深い思いや哲学が感じられます。単に空手の技術を教えるだけではなく、日本の伝統的な価値観や武士道精神を若い世代に伝え、それを通じて社会貢献を目指していることがわかります。

小沢 日本にもいつ有事があるかは誰にも分からないですよね。 そういう意味では先ほどから申し上げている通り、目の前の縁を大事に必死に取り組むしかないなと。それが結局何事においても一番の近道になると思うのです。(中略)

そういう日常に深く根づいた文化が、私たちの人格のベースを築く一因になっていると思うんです。こういう情緒感のベースの上に武道や文化、日本人の精神性が積み重なっていき、それが志や願いに繋がっていくんです。こうした文化を築いていくのは国や制度ではなく、そこに生きる市井の一人ひとりです。 私たち一人ひとりの生き方がそのまま日本という国を形づくっている。 そのことを自覚し生きることが、 立志立国を語る上では不可欠だと思います。

子供たちや青少年への支援に力を入れています。これは、日本の武道を通して若者たちに「内面的な強さ」と「社会的な責任感」を育むことに重きを置いているといえます。言葉からは、日本の伝統的な文化や価値観を尊重し、それを次世代に伝える重要性を感じることができます。

ウクライナ支援などの国際的な活動は、思想が国内に留まらず、グローバルな視点を持っていることを示しています。これは、現代の日本において、伝統的な価値観を守りつつも、国際社会において積極的な役割を果たすことの重要性を反映しています。

小沢氏の生き方は、日本の武道や文化に根ざしながら、それを現代社会の中でどのように生かし、広げていくかという問いに対する一つの回答と言えるでしょう。活動は、単に武道の技術の向上だけでなく、人間としての成長、社会への貢献、そして文化の継承といった、より広い視点からのアプローチを求めています。

これは人事の観点からも重要な示唆を与えます。企業や組織においても、単に技術や知識の習得だけではなく、個人の内面的な成長や社会的な責任感を育むことが重要です。また、多様な文化や価値観を尊重し、それを生かした人材育成や組織運営が求められています。引用にもあるように、まずは目の目の縁を大切にすること、それが立志立国においても基本的態度といえるのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?