ぶったん四方山話#4 伊良部島の空洞探査

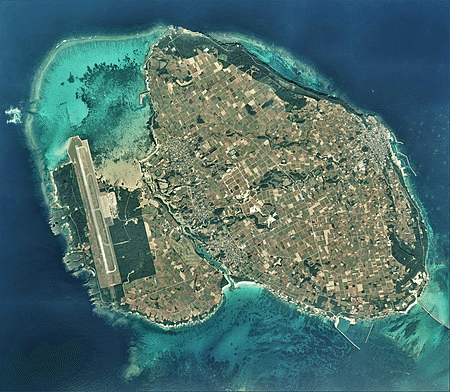

伊良部島(いらぶじま)は、人口およそ5,000人ほどののどかな島です。この島は宮古列島の島のひとつで、2005年の市町村合併により、いまは全島が沖縄県宮古島市です。しかし、宮古島市の一部になる前は、西側に隣接する下地島とともに宮古郡伊良部町でした。下地島には、小さな島には似つかわしくない大きな飛行機の滑走路があります。この島の半分を占める下地島空港は、かつて日本で唯一のパイロット訓練用空港として活用されていました。現在は、旅客用空港として整備され那覇便や神戸便など出ているようです。

伊良部島には、2015年に念願の伊良部大橋が開通し、宮古島から陸路で渡ることが出来るようになりました。伊良部大橋は、全長3,540mで日本最長の無料で渡ることができる橋です。宮古島と伊良部島を結ぶ地元民の生活に無くてはならない存在ですが、橋からのすばらしい眺めやダイナミックな橋の姿そのものが、観光名所にもなっています。これは、タイトル写真のような伊良部島大橋が出来る、ずっと前の話です。

伊良部島はサンゴ礁でできた島なので、島の大部分は石灰岩です。石灰岩地域には鍾乳洞などができるように、地下に空洞ができる場合が少なくありません。伊良部島の探査は、島中央部の畑の下にあるかもしれない空洞探査でした。土地の人の話では、この畑の近くにある洞穴は海とつながっている(?)という話もありました。

当時は博士課程の大学院生で、約1週間の探査でしたが、電気探査の測定者(アルバイト)として伊良部島にやって来ました。宿泊したのは宮古島で、伊良部島へは毎日フェリーで通っていました。空洞の探査には、比抵抗法のポール・ダイポール法を使いました。また、比抵抗探査装置には応用地質社製のESGーⅡを使いました。ESGーⅡはアナログ式の比抵抗探査装置で、内部にブリッジ回路が入っていて、可変ブリッジの抵抗値を変えることで、通電電流と電位差との比(抵抗)を測定することができました。

今のようなデジタル機器ならスイッチを押すだけで測定できますが、アナログ式ではその都度、大雑把な調整のための目盛りや、微調整のための目盛りを手動で動かさなければなりません。お陰で、指の指紋が擦り切れるほど、手を動かして比抵抗を測定しました。正確な測定数は覚えていませんが、少なくとも300回以上は測定したと思います。

沖縄での調査はこの時が人生で二度目でしたが、沖縄に来るたびに新しいことを学びました。長靴と聞けば大部分の人は黒い長靴を想像すると思いますが、沖縄の長靴は白が常識です。これは、黒だと太陽光を吸収しすぎて暑くなるためです。これは沖縄あるあるです。

伊良部島には佐和田の浜という、夕日の綺麗な観光スポットがあるそうです。しかし、仕事(アルバイト)で行っていたので、観光はほとんどしていません。いつか、懐かしい伊良部島を再訪したいと思う今日この頃です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?