疑似家族

外気の気温は3度、積雪はなく今年も暖冬である。吐く息を二度と吸わないように口をすぼめる。久しぶりに飲んだコーラの甘さが、口腔内に膜を張るようにして漂っている。脳裏をよぎるのはある人の声、不意に思い出す他人の言葉。湿気で歪む前髪を整えてから、室温24度の部屋に戻る。これ以上カフェインを摂らないようにしないと夜眠れなくなる。温かなお茶を店員にお願いし、まだ多くの総菜が残る3つのテーブルに視線を投げる。

指編みで途方もなく長いマフラーを編むようにして、宝石箱の中へと集めてきた幸福について考える。敬愛する作家の本。鼓膜に沈むようにして深く残る民族音楽、雷雨に揺れる広葉樹。眠る子の顔の幼さ、纏うアクセサリー、1つずつ丁寧に選んだ家具、部品のねじにまで魅入られる完成度の大衆車、審美を磨いて選んだ額縁や写真集。深く混ざったことのある人の情に満ちた瞳。他人の指先の奥にある幸福。確固たる自信とともに「本物の幸福」を知っていても、「普通の幸福」を知らずに来てしまった自分が、残された総菜の中で浮き彫りになる。主菜も副菜もごちゃ混ぜになった総菜は、デタラメな経験ばかり積み重ねている自分のようだ。

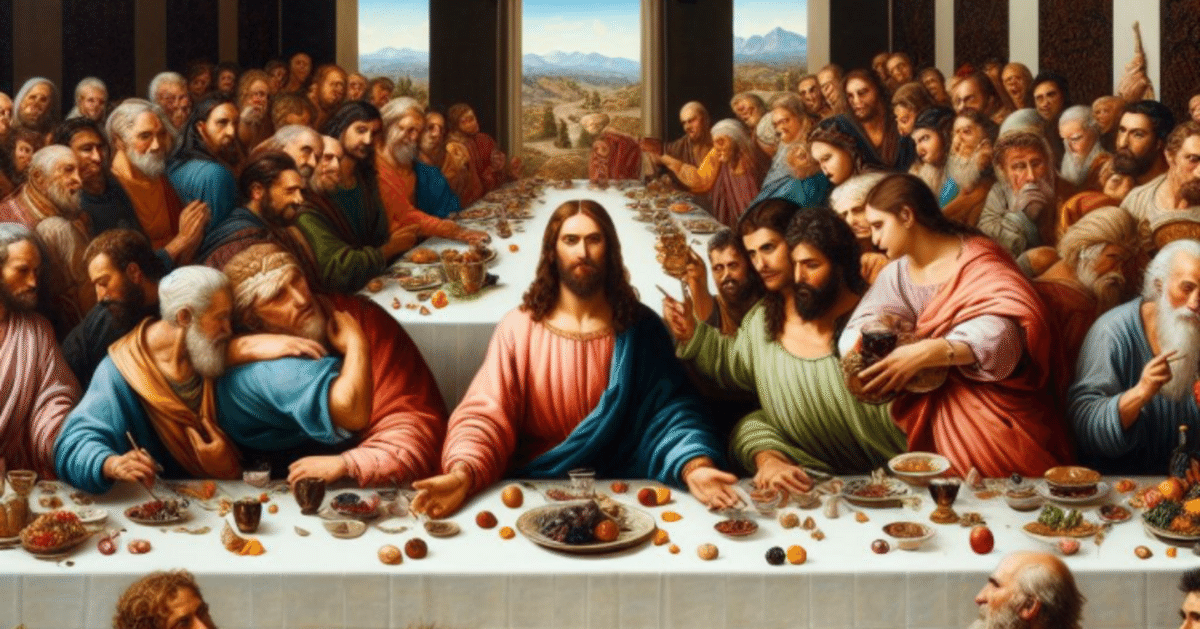

揚げてから時間が経ったフライドポテトを始末するようにして食べる。温かなお茶で流し込むと、冷えた油が溶けるような味がする。各テーブルでは笑顔で会話が続いている。なぜ家族が集う、普通の幸福がわからないのか。その答えはたった1つで、「機能不全家族だった」としか言いようがない。ある日突然異国の言語は話せないように、普通の幸福など体験したことがないからわからない。理解はできても実感ができない。紙切れ1枚で繋がっただけの数十人が集まる疑似家族の輪の外で、不本意なクリオネのように漂う。私の本物の家族にもう会うことはないが、こんな風に集まったり祝ったりしなかった。そしてそれを不幸だと思ったこともない。中学受験に成功した娘が多くの人に祝われる様子を遠くで見つめながら、こうして人は適切なタイミングで、適切なやり方で、普通の幸福を学ぶのだと知る。

自身が「機能不全家族」の生まれであると気付いたのは、大学入学直後の頃だった。周囲にいる同世代の学生は学費を自分で捻出していなかった(奨学金の子はいた)し、文句を言いながらも家族と仲が良い。車があって、学費があって、友達や恋人との関係もなんだかんだ良好で、起伏の多いあぜ道などを歩かなくて良い、爽やかな人たちだった。狭い世界で恋愛まがいのトラブルで人間関係を散らかす人たちはいたけれど、幸福で暇で、感情の起伏で生活を充実させたいからだろう。あの子と寝たり、この子と寝なかった話はどこか遠いもので、私にとってはブルーカラーの人達の爪の垢の方が、よほど現実味があった。排水溝に業務用のホースをねじ込み、脱脂綿を赤く染めたような水垢を押し流し、下水の臭いに慣れることと引き換えに万札を稼ぎ、そのほとんどを学費のために地方銀行の口座へ送金する。教養を買うためにATMに半期に1度、まとまった札束を入れることが、私にとっての普通の幸福だったのだ。

結婚し、家族が増えると、幸福にはスタンダードな型があると知る。ケーキでいうところの丸形の15センチ型のようなものだ。結婚をすると多くの人が式という儀式を通して親族や友人にお披露目を行い、「家族となる」と知らせる。結婚式はかわら板であって、好きか嫌いかではなく情報発信の場である。誕生日は多くの家族と祝う。栄転も出産も都度祝い、笑顔と拍手をもって迎える。クリスマスは宗教の儀式ではなく、家族が集うパーティーであること。多くの人を招き、記念写真に笑顔で写ること。大勢の身内で飲食をともにし、家族は関係者であると自覚すること。1つひとつが多くの、実に多くの人たちが蓄積してきた「幸福の型」であり、オマージュ作品を作るようにして私たちは疑うことなく、日々それを模倣する。

血縁関係は自身の子2名、それ以外は紙切れ1枚で増えた疑似家族のような輪の中で、スタンダードな型がわからない私は、この輪の中で何が幸福なのか学ぶ必要がある。家族という集合体で行われるイベントの多くが、幸福なのか未だに「わからない」。異臭を放ち、味も想像できない異国の料理を、何度も食べ続けるようにして、幸福の型を、他者のふるまいを見つめながら身体に記憶させるしかない。何度も咀嚼し、味を覚える。人間の営みを必死にインプットし続ける人工知能のようだ。

本当はただ宗派が違う生活の中で生きていた程度の違いなのに、どれだけ自分は不幸じゃないと言い切ったとしても、普通の幸福をきちんと学んできた他人の目には「機能不全の中で生きてきた子ども」が自動的に不幸に見える。目の前にいる不幸な人に、勝手に傷付いてしまう人の顔を何度も見てきた。私はあなたを傷つけようと思っていないからこそ、輪からわずかにでも離れたところにいたいのだ。

自分が会話の中の地雷原にならないように、言うべきことと言わなくていいことを分ける。少しでも自分から「機能不全」が滲み出たりしないように意識しながら、残った総菜をタッパーに詰める。冷えた揚げ餃子、地層のように分厚いだし巻き卵、エビフライを払い除けて入れる枝豆。いろんな親族に頭を下げ、助手席に乗り込む。「お母様の教育の賜物ですね」と話しかけてくる老人に、もう1度車から降りて深く頭を下げる。

「練習してこういう場に慣れると良いんだけど、いまだに慣れないわ。」と夫の人に向かって話すと、「あなたの親族とうちの親族は違うから、あなたのことを好意的に見ているよ。うちは良い人たちだから、楽しめばいいんだよ。」と言う。「そうね、本当にただただ違うわね。」と返す。ギアが入り、少しだけみぞれが降る夜道を走り出す。抱きかかえているタッパーの中で、ごちゃ混ぜの総菜が揺れるのがわかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?