#セルフライナーノーツ 会社法429条1項再考論について

1 はじめに

本noteでは、私が公表した論文・判例評釈などについて、宣伝のために、①書かなかったこと、②書きたかったことを等を記載する個人のnoteです。

自分が書いて公開したものに解説を加えるなど、野暮だとは思いますが、単なるゆるい雑記(あるいは長い言い訳)ですので、お読み捨てください。

2 書籍・文献紹介

■掲載書籍:

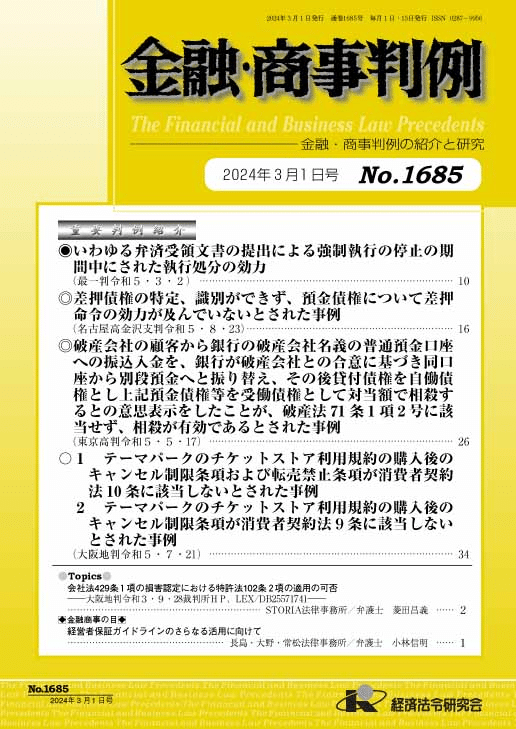

金融・商事判例1685号(2024年3月1日)2−9頁

■拙稿タイトル:

会社法429条1項の損害認定における特許法102条2項の適用の可否

──大阪地判令和3・9・28裁判所HP、LEX/DB25571741──

* 判決文については、裁判所HP参照(以下「本裁判例」といいます。)。

本裁判例は、①特許権侵害の有無が不明な段階での取締役の善管注意義務の内容を明らかにしたこと、②高額な賠償を認めたこともあり、X(旧:Twitter)でも、さまざまな意見がありました。

3 エッセンス

(1) 会社法における激流

民事法において、①民法、②民訴法、③(分類として適切かはともかく)労働法などでは、多くの論点において、華々しい学説の対立があります。しかし、会社法においては、あまり激論が交わされているとはいえないかもしれません。

【文献】伊藤靖史『ケースで探索・会社法: 理解を深め,もう少し先へ』(有斐閣、2023)はしがき

「法学教室の連載の話を最初にいただいた際には、 会社法の重要論点の解説を依頼されたように記憶している。しかし、現在の会社法は、重要な論点について、学派の間で壮大な対立が繰り広げられるような分野ではない。むしろ、大まかには見解の一致があり、対立点は細かな問題にすぎず、しかも、そのような対立は法改正によってすみやかに解消されることも多い。」

それでも、いくつかの論点について、「バトルロワイヤル」が企画されたこともあります(研究者と実務家など、まさに異種格闘技戦のバトルロワイヤルで、とても面白い企画でした。)。

ただ、同企画でも、(おそらくあえて)言及されなかった、わずかにある激流の一つが、「会社法429条1項の存在意義」論です(他の激流としては、たとえば①会社の危機時期における取締役の善管注意義務(東京高判令和3年11月18日・金判1643号6頁参照)、②譲渡制限株式の売買価格の評価などがあるのではないでしょうか。)。

(2) 429条1項の何が激流なのか

古くから激論が交わされきた、会社法429条1項(旧商法266条ノ3第1項)について、最高裁は、昭和44年、同条が「株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動は、その機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考駆して、第三者保護の立場から」の規定であると判示して、法定責任説に立つことを明らかにしました(最大判昭和44年11月26日・民集23巻11 号2150頁。昭和44年判決)。これで、この論点については、一応の決着が付いたのかにみえました。すくなくとも2000年代までは。

しかし、特に2010年代になると、清流が激流に変わります。

近時の大きな流れとして、昭和44年判決の立場を支持する立場に対して、たとえば次の各見解があります。

▼1 429条1項不要説(田中亘)

【文献】田中亘『会社法 第4版』(東京大学出版会、2023年)380頁

「このように,429条1項については,その存在意義ないし必要性について根本的な疑問がある。基本的に,第三者は,(民423条により会社の権利を代位行使する場合のほかは)役員等の行為が当該第三者に対する関係で不法行為を構成する場合に限って,役員等の責任を追及できるものとしたうえで,不法行為が成立するのはどのような場合であるかを検討すべきではないか。」

▼2 間接損害限定説

参考:山下友信「支払い見込みのない手形振出と取締役の対第三者責任」同「商事法の研究」(有斐閣、2015年)118頁〔初出1984年〕。

▼3 直接損害限定説1

参考:髙橋陽一「取締役の対第三者責任に関する判例法理は今後も維持されるべきか?(二)・完」論叢178巻2号8頁以下。昭和44年判決の松田裁判官の少数意見を基本的に支持する見解です。

▼4 直接損害限定説2

参考:早川咲耶「会社直権者に対する会社役員の責任(1)〜(6)」法協139巻3 号(2022年)〜同法協140巻1号(2023年)。内容は、任務懈怠(職務関連性)、直接損害・間接損害の再定義(再解釈)から始まるものであり、「直接損害限定説」と単純化して整理することは不正確である可能性があります。

4 行間とその先

今回、私がとりあげた本裁判例の主題は、「会社法429条1項の損害認定における特許法102条2項の適用の可否」です。

昭和44年判決を前提とすると、会社法429条1項はの法的性質は「(特殊)不法行為責任」ではなく「法定責任」です。しかし、本裁判例では、429条1項の損害認定において、不法行為責任における推定規定である特許法102条2項を適用して損害を算定してしまったようにも読めます。

近時の会社法429条1項の再考論は「意義」「要件」「代替手段(民法709条・債権者代位)」にフォーカスされてきた印象を、私はもっています。

しかし、「効果」についても整合的に理解する必要があるように思います。特に、①不法行為責任を念頭に置いた推定規定(特許法102条2項、著作権法114条、不正競争防止法5 条など)を適用できるのか、②連帯債務性の根拠(会社法430条か、不法行為責任であるとすると民法719条なのか)が問題となり、この点を踏まえて、429条1項を再検討する必要があるのではないでしょうか。

私の能力不足ゆえ、拙稿では、会社法429条1項再考論については詳述できませんでした。しかし、判例評釈の対象とした本裁判例によって、会社法429条1項再考論については、まだまだ流れが荒くなる可能性のある論点である気がしてなりません。

5 関連記事

6 執筆者

STORIA法律事務所

弁護士 菱田昌義(MAIL:hishida@storialaw.jp)

Researchmap:https://researchmap.jp/hishida.masayoshi

所属事務所:https://storialaw.jp/lawyer/3738

※ 執筆者個人の見解であり、所属事務所・所属大学等とは無関係です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?