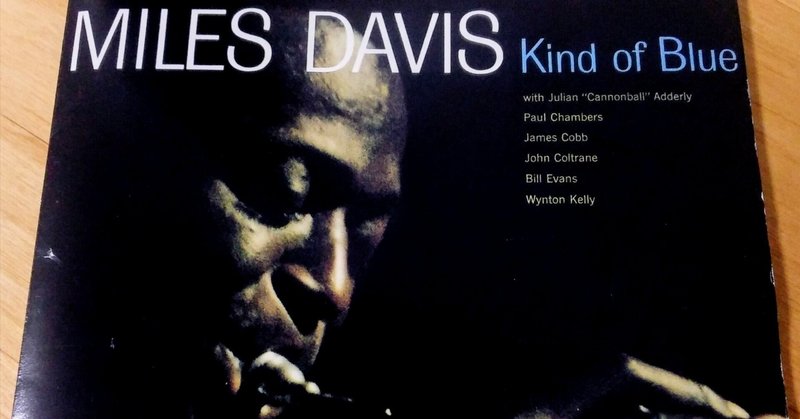

Kind of Blue

本日の“こずや”のBGMは、マイルス・デイヴィスさんの『カインド・オブ・ブルー』です。

収録されているのは5曲で55分16秒…魔法の時間です。

ドラムとベースとピアノのリズムセクションとトランペット、アルトサックス、テナーサックス…6人だけで完成しました。

大規模なオーケストラや多重録音は一切なく、マイルスさんのバンドによる即興演奏が最高の形で収まっています。

ワンテイクの奇跡です。

“音で楽しむ”音楽は何度もリハーサルを重ねれば良いというものではありません。

“音楽が自ずと音楽を語るのであって、音楽を言葉で語るのは愚かだ。”というマイルスさんの信念を音楽で証明しました。

ジャズは20世紀の初頭にニューオリンズで誕生しました。

アメリカ発祥の音楽ですが、奴隷解放後の黒人のコミュニティから誕生し、最初は白人社会から“下品な音楽”と見做されていましたが、ブルースやゴスペルなど様々な音楽ジャンルと融合して、新しい表現も取り入れながら発展してきました。

ポピュラー音楽に与えた影響も凄いです。

それでも長い間、“正当な音楽”として認められることはなく、特にクラシックや唱歌などが中心的な位置を占める日本の学校などの教育現場では差別的な扱いを受けてきた過去があります。

とても残念なことです。

そんなジャズですが、誕生から約半世紀が経った1959年に音楽的なピークを迎えます。

『カインド・オブ・ブルー』は、その到達点です。

それもジャズというジャンルを通り越して現代音楽の最高傑作の1つに挙げられています。

1960年代以降もどんどん進化していったジャズですが、この究極点を超えることはできていません。

1959年8月に発表されてから世界中で1000万枚以上の売り上げを記録していて、ジャズのレコードとしてはとんでもない大記録です。

天才は世の中の常識を無視して、自分の心の赴くままに直感を信じて行動する時があります。

それは周囲の人からすれば、迷惑な場合も多々あります。

でも、マイルスさんはその天賦の才を『カインド・オブ・ブルー』で見せつけて、その妥協しない姿勢からこの名盤が生まれました。

マイルスさんの1955年から続いたバンド…第1期黄金クインテットのメンバーはジョン・コルトレーンさん、レッド・ガーランドさん、ポール・チェンバースさん、フィリー・ジョー・ジョーンズさんでした。

1958年の名盤『マイルストーンズ』でキャノンボール・アダレイさん(アルトサックス)を加えて6人編成になり、それまでのハードバップのスタイルに属さないモードジャズと呼ばれる新たな演奏手法を築き上げました。

1958年中期には短期間ですが、当時無名だったビル・エヴァンスさん(ピアノ)も加えて、更にモードジャズを発展させていきます。

マイルスさん本人もこの時期はビル・エヴァンスさんの影響からモーリス・ラヴェルさんやハチャトゥリアンさん、ブラームスさん、バルトークさんなどのクラシックの作曲家を研究していて、『カインド・オブ・ブルー』にもその影響は滲み出ています。

『カインド・オブ・ブルー』の参加メンバーはマイルス・デイヴィスさん、ジョン・コルトレーンさんがテナーサックス、キャノンボール・アダレイさんがアルトサックス(on1、2、4、5、6)、ビル・エヴァンスさんがピアノ(on1、3、4、5、6)、ウィントン・ケリーさんのピアノ(on2.)、ポール・チェンバースさんのベース、そしてドラムはジミー・コブさんです。

ジミーさんは10代の頃から教会音楽でドラムを始めて21歳になる頃にはニューヨークでピアニストのウィントン・ケリーさんやアルトサックスプレイヤーのキャノンボール・アダレイさんなどのミュージシャンとツアーをするようになりました。

その中でもキャノンボール・アダレイさんは名盤『Somethin Else』をブルーノートレコードからリリースした際にマイルスさんにプロデュースを依頼し、共演もしていたので、マイルスさんとの交流が深い人物でした。

その後、既にマイルスさんのバンドで活躍していたフィリー・ジョー・ジョーンズさんがドラッグのやり過ぎで活動が困難になり、そこで後任のドラマーを探しているマイルスさんにキャノンボールさんが推薦したドラマーがジミー・コブさんでした。

実は、フィリーさんの後任ドラマーには既にアート・テイラーさんが決まりかけていました。

マイルスさんと喧嘩をしてツアーの途中で出ていったので、その時にサブで呼ばれたのがジミー・コブさんでした。

その時期のマイルスさんはドラマーに“フィリーのように叩いて欲しい”と要求することが多かったのですが、ジミーさんにはそうはしなかったようです。

教会音楽出身であることも重要だったのかもしれません。

マイルスさんはそれまで演奏していたバップというスタイルが完成形に近づき、次の段階に進むことを考えていました。

この時に発明したのが、現在でもよく演奏されるジャズのスタイルのモードです。

教会旋法という教会で使われるスケール(音階)のことで、マイルスさんが子どもの頃に聴いた教会の素晴らしいサウンドを再現したかったというところがアイディアの起点になっています。

なので教会音楽がルーツになるジミー・コブさんがシックリ来ました。

そもそも、マイルスさんは元々、第一期黄金クインテットをジミー・コブさんとやりたかったのですが、ジミーさんは多忙でスケジュールが合わなく、ジミーさんの推薦でフィリー・ジョー・ジョーンズさんが参加したという経緯がありました。

このように、マイルスさんのバンドでの演奏が本格的にバップからモードに移行します。

ジミーさんは自ら出しゃばることなく、メロディや楽曲をサポートするようなドラムを叩くのが特徴的です。

音楽の良さを最大限引き出すジミーさんのドラムにポール・チェンバースさんのベースが適格に絡みます。

そして、もう一つのリズム楽器であるピアノがビル・エヴァンスさん(1曲だけウィントン・ケリーさん)です。

ドラムとピアノから見てもわかるように、繊細なプレイをするアーティストを選んでいますし、ジャズにもクラシックにも精通しているメンバーを選んでいます。

これはマイルスさんがモードをやりたかったので、それを実現できるプレイヤーを集めていた結果です。

ジミー・コブさんもメロディやコードをうまく引き立たせるプレイができるので、バンドになくてはならない存在です。

メロディに焦点が当たっている分、フィリーさんや後のトニー・ウィリアムスさんみたいなスター性のあるドラマーではありませんが、モードジャズを確立することにとても重要な役目を果たしています。

マイルスさんが『カインド・オブ・ブルー』で求めたものは自然発生的なインタープレイでした。

その為、やることを最小限にする為に、何小節かのメロディを書いてバンドメンバーに渡し、彼らの想像力に任せて音楽を創っていきました。

バンドメンバーのレベルが高いので、全てワンテイクで録れたそうです。

ジャズ…いや、音楽の歴史を見ても、最も重要な作品になりました。

前述した通り、当時のマイルスさんは、ラヴェルさんのようなクラシック音楽の影響を受けていました。

ラヴェルさんは“オーケストラの魔術師”という異名がありました。

マイルスさんも後に“魔術師”と呼ばれたことは、『SORCERER』で書いた通りです。

ラヴェルさんは音色への強い拘りがあり、同時に空間を大切にして音を構築します。

そんなラヴェルさんの作品を聴きながら、マイルスさんは『カインド・オブ・ブルー』の世界観を構築していきました。

マイルスは1950年代を通じてハードバップと呼ばれる即興を主とする新しいジャズのスタイルを主導してきました。

ジャズ専門レーベルのプレステッジでは、マラソン・セッションと呼ばれる伝説的な録音をして『クッキン(Cookin')』、『リラクシン(Relaxin' )』、『ワーキン(Workin' )』、『スティーミン(Steamin' )』というing型を表題にした4部作を発表しました。

ジャズの歴史を代表する名盤を立て続けに発表していたマイルスさんですが、世界の評価が高くてもそんなことはどうでも良くて、パターン化した演奏や作曲を嫌いました。

そんな時に、新しい音楽の指針になったのがラヴェルさんのような音創りでした。

これをジャズ的に言うと、モード奏法です。

和音の制約を超えた自由な音色を可能にします。

そんな進むべき道が見えて来た時に、マイルスさんの気持ちを共有して美しい音楽に結実できるパートナーが必要でした。

それがビル・エヴァンスさんでした。

1958年4月、マイルスさんのバンドで正ピアニストになりました。

マイルスさんはプレステッジから世界最大のコロンビアレコードに移籍して物凄い勢いでビッグネームになっていった時期です。

一方で、ビル・エヴァンスさんはクラシック音楽の基礎を持つ実力充分なピアニストで職業としてジャズを弾いていましたが、無名でした。

休日にはベートーヴェンさんやバッハさんの音楽を弾いていたようです。

しかし、7カ月で離脱します。

簡単に言えば、白人だったからです。

この時期、アメリカ社会には人種差別が公然とありました。

その結果、ジャズの世界では黒人による白人に対する逆差別が横行していました。

黒人街のクラブに出演すると身の危険まで感じたそうです。

また、ビルさんの音楽がクラシックを基礎にしているので、ブルースを土台にした他のメンバーとの調和が難しい面もありました。

更に、ビルさんは麻薬常習者でした。

かつて自らが麻薬で苦労したことがあったマイルスさんは、麻薬に関してはかなり厳しかったようです。

結局、マイルスさんは苦渋の決断でビルさんを解雇します。

そして、後釜にウィントン・ケリーさんが参加しました。

彼は、ハードバップもモードもどちらも弾けるテクニシャンでした。

そこからいよいよ、マイルスさんが『カインド・オブ・ブルー』に取り組みます。

マイルスさんの頭の中には、未だにジャズが経験したことのない真新しい世界観がハッキリと描かれていました。

ここで重要な要素になるのが、ピアニストでした。

バンドで和音を奏でる唯一の楽器がピアノだからです。

ラヴェル的な音空間を理解する感性とジャズという音楽の中で美しく演奏できる技量を併せ持つピアニストなしには、目指すサウンドは実現しないことはわかっていました。

ビルさんを切り捨てた今となっては、ウィントン・ケリーさんに期待するしかありません。

もちろん、ウィントンさんも世間の評価が極めて高いスター性のあるピアニストでした。

しかし、マイルスさんは『カインド・オブ・ブルー』を録音する観点からは、ウィントン・ケリーさんでは物足りないと感じていました。

マイルスさんにとって重要なのはやはり音楽であり、肌の色、知名度、生活態度、これまでの経緯などは二の次でした。

そこでマイルスさんは、再びビルさんを呼ぶことにしました。

4カ月前に解雇したばかりでしたが、マイルスさんの当時の理想の音楽の為にはビルさんが必要でした。

『カインド・オブ・ブルー』の録音セッションは、1959年3月2日と4月22日の奇跡の2日間に行われました。

歴史に残る名盤を作るのに、何度もリハーサルを重ねれば良いというものでもありません。

2日間でもできるということを証明しています。

3月2日のセッションでは、マイルスさんから連絡を受けたビル・エヴァンスさんがスタジオにやって来ます。

スタジオで2人のピアニストが顔を合わせました。

レギュラーの当時スター級の人気を博したウィントン・ケリーさんと4カ月前に解雇された無名のビル・エヴァンスさんです。

最初に録音する曲として「フレディー・フリーローダー」を指定しました。

『カインド・オブ・ブルー』の中では、1番スウィンギーな曲です。

ピアノはウィントンさんで、レギュラーに敬意を表したともいえます。

また、従来のハードバップ的なサウンドですから、メンバーにとっても難しくないセッションです。

難易度の高い曲に取り組む前のウォームアップという見方もできます。

ワンテイクで完了しました。

ここでウィントンさんの出番は終了で、マイルスさんの指示でウィントンさんはスタジオから去りました。

マイルスさんが思い描いたモード奏法によるチャレンジは、これから始まります。

パートナーはビル・エヴァンスです。

この日仕上げたのは2曲で…、「ソー・ホワット」は、マイルスさんの口癖がそのまま表題になった曲です。

モード奏法を代表する圧倒的で自由な即興が生む美しい音の世界に満ちています。

作曲はマイルスさん自身です。

「ブルー・イン・グリーン」は表題通りに、色彩の微妙な変化を表しています。

ビル・エヴァンスさんのピアノは必要最小限の音数で最大限の表現力があります。

3月2日の録音は大成功に終わり、4月22日に再びメンバーが集結しました。

この日は最初からウィントンさんは来ません。

「オール・ブルース」と「フラメンコ・スケッチ」を収録しました。

白人だろうが、麻薬常習者だろうが、いったんクビにした経緯があろうが、絶対にビル・エヴァンスさんが必要だと確信して、ピアノを弾かせたマイルスさんの強い拘り…信念に圧倒されます。

その期待に完璧に応えたビル・エヴァンスさんも凄いです。

その後のビル・エヴァンスさんのソロキャリアでの大活躍も凄いものがありました。

この2人の音楽を通じた強い信頼関係こそが、『カインド・オブ・ブルー』の魔法なのだと思ったところでこの記事を終了します…あぁ~ステキ♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?