誰かを主役にすることが自分の存在意義だった私が、言葉通り「主役」になるまでの話

ヘラルボニーマガジンをご覧の皆さま、はじめまして。

2022年4月1日に株式会社ヘラルボニーに新卒として入社致しました、

大門倫子(おおかどのりこ)と申します。

入社して1ヶ月。

怒涛のように過ぎ去る毎日。

でも、最高に楽しい毎日。

夢にまでみたこの入社エントリーに何を書くかすごく悩みました。

母にこの話をしたら、

「こんな話はどうやろか」

という自信満々のラインが来ましたが。

今回は一旦丁重にお断りさせていただきまして。

今回は家族にも話していない

ヘラルボニーに入社するまでの葛藤を文字にしてみようと思います。

お付き合いいただければ幸いです。

このお話するためにはまず

皆様と共に2年前に遡る必要があります。

記念すべき年になるはずだった2020年

2020年。成人の年。

57年ぶりに東京でオリンピック/パラリンピックが開催される年。

何年も待ち望んだアニバーサリーイヤーとなるはずだった

この年の夏。

ご存知の通り新型コロナウイルスが流行し

一年間色々なことを犠牲にしながら進めていたイベントも中止。

計画していた旅行も中止。

取ろうとしていた授業も取れず、友達にも会えない。

そのために入学したと言っても過言ではない大学の実習も中止も決まり、

増えていく感染者を眺めながら

私は家で1人、PCに向かってオンライン授業を受けていました。

文章にするとたったこれだけの話なのですが。

その頃の私にとってこの事実は何倍にも膨れ上がり

私の心をゆっくりと侵食していくように感じられました。

映画制作を学ぶことのできる大学に所属していた私。

芸術を志す者が必ず言われるであろう言葉。

「その分野での就職は難しいぞ」

「食ってはいけないぞ」

「美大じゃなくて一般大学にしたら?」

そんなのわかってるよ、と返していたはずのその言葉

何度も頭の中で反芻されます。

今まで一生懸命にがむしゃらに走ってきたことが

壁にぶつかった衝撃を大きくした。

足が止まったことを認めたくなくて

必死に大丈夫なふりをした。

あれ?もしかして私から映画をとったら

なんの価値もないんじゃないの?

そんな焦りや苛立ちを見えないウイルスにぶつけるわけにもいかず、

私はずっと見えない誰かから怒られているような

そんな感覚を感じていました。

唯一の支えは家族だった

私は生まれたころから

父・母・兄・私の4人で暮らしています。

大阪生まれ、大阪育ち。

よく笑い、よく笑わせる父と母から

私と兄は生まれました。

3歳上の兄には重度の自閉症を伴う知的障害があります。

兄は人と比べてコミュニケーションをとることが苦手です。

でも兄は私よりも何倍もしっかり者で。

私が疲れて歯磨きを忘れて寝てしまったら

あー、まあ明日でいいか

となるところを。

兄は午前3時に眠い目を擦りながら這うように起きてきて

(病院でもらってきた睡眠促進薬投与済み)

全ての寝る前のルーティンをもう一度やり切ります。

眠くて起きられない、と私がベッドでぐずぐずしている時でも

兄は「めざましじゃんけん」に参加するため

寝癖のついた髪で階段を駆け下ります。

そんな兄を囲み笑い合う家族の姿は

コロナ禍でも変わりませんでした。

毎日仕事に出かけていた父は在宅勤務に。

就労施設で働く兄と、そこで働く母も帰宅時間が早くなり、

むしろ自ずと家族とのコミュニケーションが増えました。

夕飯を全員で囲むことが当たり前になり、

他愛もない話でたくさん笑う日々。

ああ、一番の幸せはここにある。

そこには見えない誰かから怒られているような感覚は

ありませんでした。

”永遠”はないことを知った日

そんなこんなで毎日を消化するように過ごしていた11月6日。

大阪の祖父が亡くなりました。

戦争を経験しており、ルールとしきたりには厳しい人でしたが、

私が自分を失いそうなときは

必ず「よう頑張ってる」と褒めてくれる

優しい人でした。

この出来事は家族を大きく揺るがしました。

家族が深い悲しみに沈んだことはそうなのですが。

「永遠はないのかもしれない」と気づいた兄が

パニックを起こすようになったのです。

毎日朝から晩までひっきりなしに

「2050年、いてる?いてない?」

「2060年、お母さん、いてる?」

そう呪いのように同じ言葉を繰り返すようになりました。

寝ずに夜中まで母や父の耳元で同じ言葉を繰り返す兄。

寝れずに疲弊していく両親。

両親や兄の前では気丈に振る舞いながらも

私の幸せはいつかなくなってしまうのか。

そう思うと怖くて仕方ありませんでした。

両親が死んだら。

兄がおじさんになったら。

何度もそんなよからぬことを考えて

その度にベッドの中で誰にも気づかれないように

ポロポロと泣いていました。

この幸せを守るためには

私がちゃんとしなきゃいけないのだ。

「頑張らなきゃ」が口癖になったのも

思えばこの頃だったような気がします。

私は就職活動をはじめました。

言語聴覚士という夢、福祉から逃げた私

小学生のころの夢は、言語聴覚士になることでした。

言語聴覚士とは、

医療機関、保健・福祉機関、教育機関など幅広い領域で活動し、

ことばによるコミュニケーションが難しい人々が

豊かに過ごすことができるように支援する職業です。

コミュニケーションをとることが苦手な兄との

言語の架け橋になりたかった。

何を目指せばそれができるだろうと検索をかけて、

言語聴覚士という言葉を見つけて

胸が高鳴ったのを覚えています。

しかし、中学生になった私は

福祉の道ではなく、映画の道を目指すことを決めました。

私は福祉から逃げた。

周囲からの反対を押し切って芸術の道を志すことにした私は

そんな後ろめたさに後ろ髪を引かれながらも、

福祉の世界を目指さないのであれば、

芸術の世界でどうにか大成をしなければと

上京するバンドマンのような気持ちを抱えていました。

就職活動を初めて

映像の制作会社を思いつく限り片っ端から

エントリーして面接を受けました。

人前で話すことや、面接は苦手ではない

はずでした。

小学校から大学までずっといわゆる「優等生」だった私。

「のりこちゃんが就職できなかったら誰もできないよ」

そんなことを言ってくれる友達。

でも周りの仲間たちが就職が決まりきるころ、

私はどこからも内定をいただけていませんでした。

それもそのはずです。

緊張なんてほとんどしたことなかったのに。

面接の前は焦りと不安からか、冷や汗と動機が止まらない。

それに自分でもびっくりするくらい早口で喋ってて。

どこで働きたいか、じゃなくて

早く働く場所を決めたい、その一心でした。

もう心が限界だ。

自分でもそう思い始めていたある会社の最終面接で

ついに私は立ったまま何も話せなくなりました。

都内の道端で声をあげて泣きました。

なんとか気持ちで持ち堪えていた心が

音を立てて壊れました。

誰にも悟られないようにしていたはずだったこのことは

気づけば両親にとても心配をかけてしまっていました。

今が幸せだからこの先の未来が怖い。

ただ泣くことしかできない中で

誰にも共有できないこの感覚が

私の足を止めていることに気づきました。

私は、一度就職活動をお休みすることにしました。

誰かを主役にすること、自分が主役になること

その裏で私は映画を学ぶ大学4年生として、

卒業制作を作り始める時期になっていました。

私の大学では15分ほどの短編の劇映画を制作することが

卒業の条件です。

劇映画は基本的にフィクションを脚本にします。

フィクションだから面白いといいますか、

どこかにあるかもしれない世界を覗いていることが

映画の醍醐味だと私は思います。

でも、私は今の私を作品にすることに決めました。

苦しいし、しんどいけど。

向き合うことで何か変わるかもしれない。

そういう少しの希望もあったかもしれません。

たくさんの人の力を借りて私は映画を撮りました。

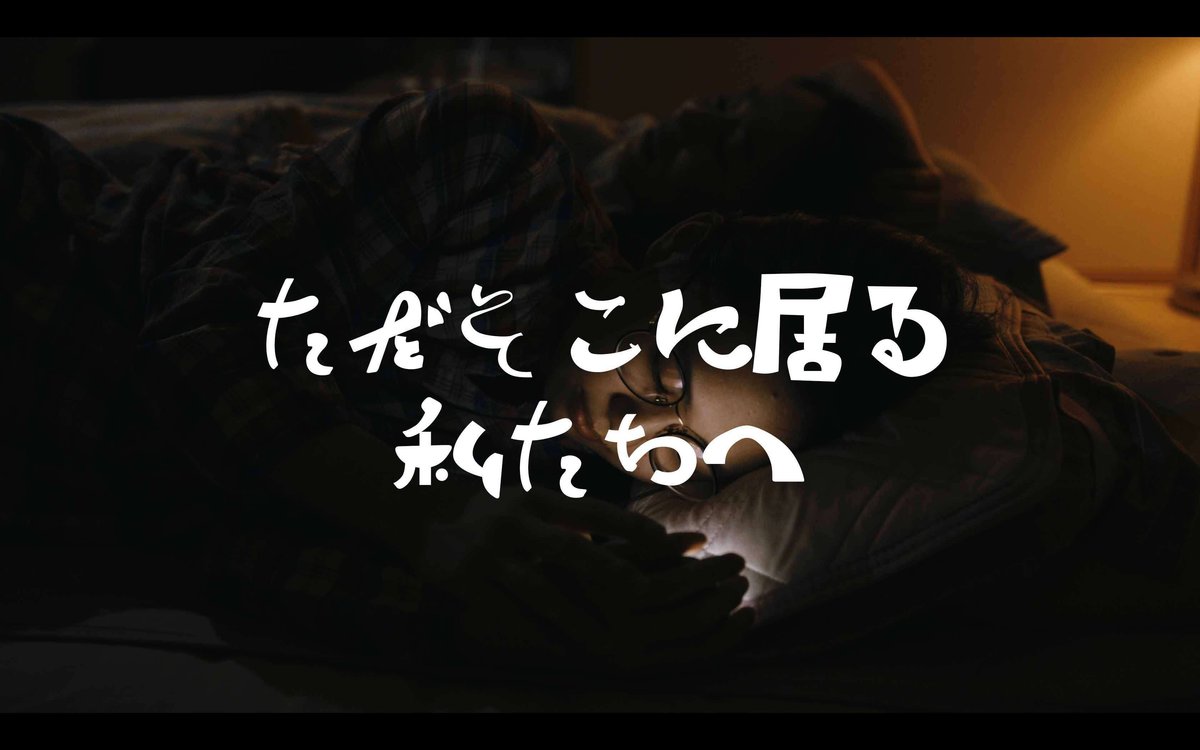

『ただそこに居る私たちへ』という作品です。

テーマ

「変化を恐れる気持ちと

それとは関係なく進んでいく時間の中で

生きていくということ」

両親と自閉症の兄と暮らす、

進んでいく時間に対して戸惑いを感じる主人公が

自分の本当の気持ちを吐露しながら

ゆっくりと生きていく話。

これまでは誰かを主役にすることが私の仕事だと思っていたし、

それが自分の中で心地いいと思っていました。

もちろん、監督という立場を学ぶ以上、

それは変わらないのですが。

あ、この作品の中では私も主役になっていいんだ。

作品を見た人から主人公の話をされるたび、

少しずつそう思えるようになりました。

そしてそれと同時に、

兄の存在を知り、愛してくれる人がたくさんいることを知りました。

障害に対しての「こわい」という感覚は

「知らない」と「わからない」にある。

この学びは私にとって大きすぎる収穫であり、

このことを他の人に知ってもらえる仕事をしたい、

そう思うようになりました。

副反応中に知ったヘラルボニー

就活をお休みしていた大学4年生の夏の終わり。

私はワクチン2回目の副反応でタオルケットにくるまっていました。

テレビの中ではパラリンピックが行われていて。

私の大好きな岸田奈美さんが

コメンテーターを務めていたパラリンピックの番組でのこと。

岸田さんが素敵なブラウスを身につけてらっしゃって。

導かれるようにそのブラウスを調べました。

『ヘラルボニー』

そういう事業を知っている会社があることは知っていました。

でも、心のどこかで「すごいな、なんかいいな」と他人事で。

でも、単純にお洋服に惹かれて。

そのお洋服を調べたら兄と同じように障害のあるアーティストの方が

書かれたアートであることを知って。

そのアートを書いた人を知りたくなって必死に調べて。

佐々木早苗さん

『(無題)(丸)』

彼女にとっては、絵を描こうとしているという感覚よりも

丸を書いていると落ち着くという感覚。

そんなん、最高やん。

そうか、この会社はビジネスの渦の中に

障害のある方を巻き込むんじゃなくて。

障害のある方が暮らす場所にビジネスの渦を作ってるんだ。

そう気づいた瞬間にはもうヘラルボニーという言葉に虜になっていました。

それと同時に、両代表のお兄さんの翔太さんが書かれる

ヘラルボニーという文字をみて

兄が毎日向き合う「手紙」(家族はそう読んでいる)と重なりました。

その時にはもう私のことを怒ってくる誰かはいませんでした。

大学4年生の秋。

周りと比べると遅すぎるけど、

ちゃんと入社できるかな、なんて烏滸がましいこと言えないけど、

それでもいいと思えました。

ヘラルボニーのことで頭がいっぱいでした。

わたしが、主役だ。

その後、2ヶ月のインターンを経て、

新入社員として入社しました。

今はタウン事業部でアカウントアシスタントとして

働かせていただいています。

入ってみて一番驚いたのは

いつの間にか「ここで働きたい」が

「この人たちと働きたい」に変わっていたことです。

私が共有できないと思い込んでいたことを

共有できるメンバーの皆さまで。

むしろ「最高だね」なんて言ってくれるメンバーがたくさんいて。

私は初めて胸を張って兄を自慢しました。

そうです、兄は最高なんです。

福祉から逃げた。

そう思っていた私は自分の好きなことを生かして、

福祉と新たな関わり方をする仕事に就きました。

わたしが、主役だ。

ヘラルボニーのバリューの一つである

この言葉が私は大好きです。

ヘラルボニーが長編映画だったら今はどんなシーンなんだろう。

主人公がヒロインと出会うところくらいですかね。

ヒロインとの障壁があって、

それを乗り越えようと主人公が奮闘して。

みんなまとめて幸せになっちゃったりして。

そんなシナリオを考えてみたり。

ーーーー

思えば苦しい2年間でした。

でもこの2年間がなければ今の私はいない、

そう言い切れるほど自分と、家族と、社会と

向き合った2年間でした。

不思議とヘラルボニーに入社して

これまでの私の人生が1本の線で繋がっているような

そんな感覚を感じています。

これからその線を描いていくのは他の誰でもなく私自身で。

その線の先に、ヘラルボニーのミッションがあって。

さらにその線の先に、私の夢があったとして。

偏見はすぐにはなくならないけど、

もし誰かが私の描くその線をみて、

同じように線を増やしたり、

太くしてみたり、

そんな未来があったら

これ以上の幸せはないと思います。

そのときまでもっともっと頑張ります。

チェロの特別演奏をしてくださった伊賀敢男留さんと、最高のメンバーの皆様と共に。

私が、主役だ。

大門倫子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?