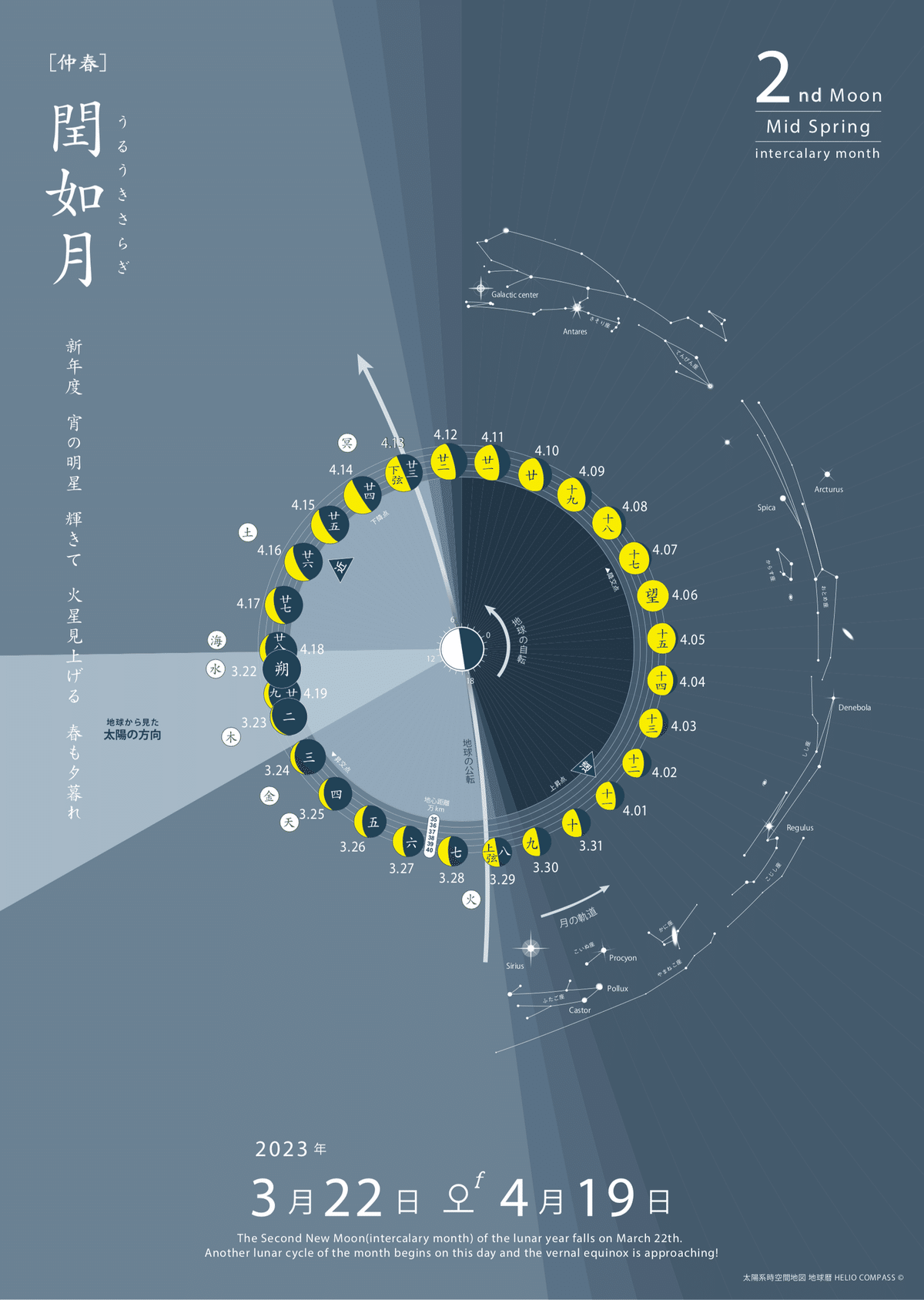

【TIME】2023年4月6日 13時35分 閏如月の満月 2nd Full Moon/Mid‐Spring / Kisaragi 仲春

【TIME】2023/04/06 13:35 閏如月(きさらぎ)望

2nd Full Moon 旧二月 /Mid‐Spring / Kisaragi 仲春

地球暦が朔弦望の「閏如月の満月」をお知らせします。

The Second Full Moon (intercalary month) of the lunar year falls on April 6th.Another lunar cycle of the month begins on this day.

旧暦で2回目の満月が再びやってきました。

━ 2つの合わない歯車

お日さまの365日と、お月さまの29日半の周期を組み合わせることは暦の基本です。 しかし正確には太陽年365.24219日と、朔望月29.530589日の2つの数字は割り切れず、整数比では組み合わせられないため、周期的秩序を見出すことはなかなか知的な課題だったと言えるでしょう。

15世紀に小数点が編み出される以前は、これを分数によって計算していましたが、その一つをご紹介します。 日本で最も長く(823年間)使われてきた宣明暦(渋川春海の改暦以前の暦法)では、このような計算がされています。ここで注目すべきは「分母」が同じ数によって揃えられていることです。

言い方を変えれば、歯車のギア比のような感覚で整えて、太陽と月の周期を計算していたようにも見えます。「観測」と「数理」との間には誤差はつきものですから、その誤差範囲(弱率・強率)を含めて分数に組み込み、数理上で2つを合わせる工夫が成されていました。

そのため和暦の1ヶ月は29日か30日となる。

━ シンプルな考え方

上記のような数理を考える以前から、太陽暦=365日、太陰暦=12朔望月(約354日)では、一年で約11日ほどの差を、3年ほどで約1ヶ月分のずれと考えることは知られており、それを精度良く考えたのが、ギリシャの数学者メトン(紀元前433年)が考案したメトン周期でした。

これは19年間に+7回の閏月を入れることによって太陽年とのずれが解消されるというシンプルな考え方でした。 さらに4倍した76 太陽年 = 940 朔望月としたカリポス周期、16倍した304 太陽年 =3760 朔望月としたヒッパルコス周期などが知られていますが、いずれも19年周期が基本単位となっています。

つまり、この考え方は細かくは合わないけれど、大まかであれば回数を揃えることができるという合理的な考え方で、現在も太陰太陽暦(月と太陽)の骨組みとなっています。世界各地では、さまざまな太陰太陽暦が存在しますが、いずれも大きな違いは「どこからはじめるか」「どこに閏月をおくか」であって、その考え方は紀元前から確立された天のセオリーともいえるものでした。

アイルランドにある遺跡の巨石に描かれた19年周期に関する石碑。

紀元前3300年頃のことですから、メトン周期の遥か昔から19年周期は人類とともにあったと言えます。このような月の周期性に関する遺跡は世界の各地にあります。

━ 19年を1章として…

これは月の形が19年ごとに同じになるわけですから、誰しも19歳の誕生日には生まれた日と同じ月の形を眺めることになります。また今日から19年後の月の形は同じになるとも言えます。

このように19年で月の満ち欠けは同じ周期を繰り返しているのです。 古代中国の暦法では、これを章法(しょうほう)と呼び、19年=1章として考えてきました。そして古くは新月と冬至が重なる日=朔旦冬至をはじまりとして暦を組み立てていました。

━ お月さまいくつ

『お月さまいくつ』という童謡がありますが、これは19年周期の比喩だという説があります。19年に閏月が7回入るということは言い換えれば、旧暦では13ヶ月の年が7回来ることになり、それを「十三、七つ」と表現 (現在の歌詞は多少違ってます) しているわけです。

確かに、歌詞そのままでは意味不明でも注釈を付けてみると、19年周期の説明のように解釈できます。 この算出にはまだ続きがあり、19年×6回=114年を、さらに10倍して1140年。それをさらに上中下の三元と続けて1140年×3回=3420年とします。 十干十二支(60干支)などは日輪・月輪・年輪が180年で大きく一巡しているので、180年×19回=3420年となり、ここで、19という数字で括って、太陽と月との関係を束ねていました。

ちなみに180という数は、百八十神(ももやそがみ)=八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)であり『暦の神様』とされています。事代主は宮中祭祀していた賀茂神社(上賀茂神社・下鴨神社)の祭神であり、暦で有名な賀茂家の神様でもあります。ちなみに安倍晴明も賀茂家から秘伝を受け継いでおり、月読みの基本だったことでしょう。

現在の西暦は純粋な太陽暦で、月の周期性はカレンダーに反映されていませんので、Month(マンス)とMoon(ムーン)は似て非なるものですが、月の巡りで年を数えていた時代には、「19年周期」は一生の中の「一章」のように身近な感覚だったことでしょう。

お月さまいくつ (何回で一巡するのか、いくつ=19つ)

十三、七つ(13ヶ月の閏月が、7回、これでちょうど19年)

まだ年若いな (まだこれでは不十分なので)

あ(天)の子を産んで (もう一回19年)

こ(地)の子を産んで (もう一回19年)

油買いに (もう一回19年)

すうを買いに (もう一回19年)

油やのかどで (もう一回19年)

すべって転んで (19年が6回で、滑る=統べる、転んで=回転)

油一升こぼした (これで切りをつけて、もう一度戻る)

こちらの記事も参考に ↓

関連記事☆

閏如月の時空間情報

17 | 2023.04.06 閏如月 満月 13:35

18 | 2023.04.07 水星と冥王星の開き 水星と金星の結び

19 | 2023.04.08

20 | 2023.04.09 金星と冥王星の開き

21 | 2023.04.10 水星と火星の結び

22 | 2023.04.11

23 | 2023.04.12 地球と木星の開き

24 | 2023.04.13 閏如月 下弦 18:11 水星と土星の開き

25 | 2023.04.14

26 | 2023.04.15

27 | 2023.04.16

28 | 2023.04.17 土用 15:36

29 | 2023.04.18

30 | 2023.04.19 水星と海王星の開き

31 | 2023.04.20 穀雨 17:14 弥生 新月 13:13 金環皆既日食

4月20日(木)、インド洋~インドネシア~太平洋で金環皆既日食が起こります。日本では金環日食・皆既日食は見られず、一部の地域で「部分日食」がみられます。

宵の明星が美しい

金星は何故いつも、「明けの明星」、「宵の明星」となるのでしょう。

中日新聞webによりますと、

太陽系の惑星のうち、地球の内側を回っている内惑星、金星は、見かけ上太陽から遠く離れることがないので、夕方の西空か明け方の東空でしか見ることができない。 夕方の西空に見えるときを“宵の明星”、明け方の東空に見えるときを“明けの明星”と呼んでいる。

見やすい時期は、日の入り45分後の高度が10度より高くなる1月下旬ごろから7月中旬ごろまででしょう。最も高くなるのは5月中旬ごろで、日の入り45分後の高度は30度以上になり、22時を過ぎてもまだ地平線上に金星があります(データはすべて東京の場合)。

太陽のまわりを回る地球と同じ惑星である金星は、地球よりも太陽に近い内側を回っているため、太陽と反対側に(つまり夜中)に見えることはない。

だから、よく見えるのは明け方や夕暮れなんですね。

明けの明星

太陽が昇る前の明け方に出て、太陽が昇ると見えなくなる。

宵の明星

太陽が沈んだ後に見え始め、一番星となることが多い。

半年くらい続くそう。今年は、1月ごろから見え始め、7月ごろまでよく見えます。

地球暦でも確認してみましょう☆

『地球暦2023年度版』販売中! 太陽中心の『地球暦』に、地球中心の『月めくり』を加えた、 改暦150年記念の特別セットをリリース!しています。ぜひお求めください。

奇しくも今年は改暦150年の節目の年。曆師 杉山開知として新たな決意がこもった作品となっています。毎年毎年、細やかなアップデートがあり、変わらないところ、変わり続けるところが織りなされた宇宙の縮図です。

改暦150年の節目に|KAICHI SUGIYAMA|note

国立天文台ニュース:改暦150年関連記事こちら

改暦150年関連記事 後編

☆ ☆ ☆

今年も!クエスト!!

わたしの地球暦クエスト2023。

春分からスタートします☆

わたしたちの暮らし、自然の営み、社会の動き。 地球暦に自由に書き入れて眺めることで、新しい気づきや発見が生まれます。

地球暦を用いた自由な探求を共有する

『MY HELIO COMPASS QUEST わたしの地球暦クエスト』

今年も開催します!

https://note.com/hcquest/n/n6f5a49dcb02a

2023年のスタートは春分の3月21日!

今年☆あなたもチャレンジしてみませんか。

クエスト2023エントリーはこちらから

最新情報など詳細はnote「わたしの地球暦クエスト」でご案内します。

クエスト2022のアワード作品はこちらから

2023年2月11,12日に開催した「ヘリオキャンパス2023」でも作品展示をしました。

今年はあなたもぜひ一緒にクエスト!

Webサイト「MY HELIO COMPASS QUEST わたしの地球暦クエスト」 https://hcquest.xyz/

🌎地球暦イベント情報🌎

日時:2023年4月22日(土) 16:00〜19:00

場所:丁子屋(静岡県静岡市駿河区)

参加費:初回:10,000円以上の自由料金 ※丁子屋とろろの食事付き!

2度目以上ご参加の方:7,000円以上の自由料金

内容 :杉山開知講演 16:00〜17:45

食事 17:45〜19:00

【地球暦2023 オフィシャルイベント】こよみをたのしむ会 於 丁子屋 弥生の会 2023年4月22日(静岡県) - こくちーずプロ (kokuchpro.com)

*

静岡ユネスコ協会

創立75周年記念講座

2023年5月27日土曜日 13:30開場

アイセル21 にて。

*お知らせ*

販売中の地球暦2023ですが、リーフレットに誤植がありました。

朔弦望のページです。

卯月が「春」に記載、日付が、弥生と同じになっておりました。

正しくは、卯月は「夏」の始まり初夏であり、

05.20 朔

05.28 上弦

06.04 望

06.11 下弦

となります。ご確認ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?