ブックレビュー:高瀬毅『本の声を聴け-ブックディレクター幅允孝の仕事-』

”本棚”を編集する「ブックディレクター」、幅允孝の仕事を追った本である。

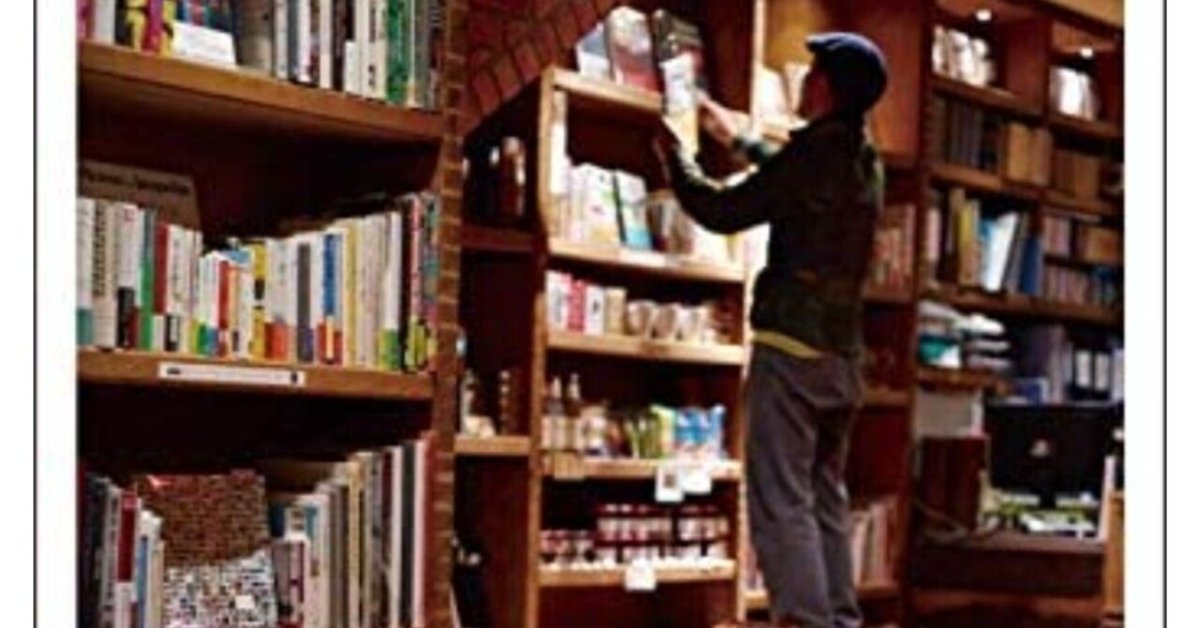

幅允孝が編集する本棚

本棚に並べる本を選び、配置していく。こういう作業も仕事にすることができるのかと感嘆した。世の中には様々な仕事があるが、それだけ多様な要望があると言うことなのだろう。

ブックディレクターの仕事は大まかに言えば、依頼主が求めるイメージやコンセプトに沿って、本を選書して本棚に並べていく、あるいは本以外の他の商品と組み合わせて店内をデザインすることである。

本書では、病院や美容室、雑貨店、化粧品店など、本と距離感がありそうな異業種との取り組みが挙げられている。

街なかにある多くの書店の場合、本は出版社や著者、大きなジャンルごとに分類されているのが一般的である。本棚を通して何かを伝えるための配置ではなく、お客さんが欲しい本や気になるジャンルを探しやすいような構成になっている。

本書を読みながら、書店は生鮮食品を扱うスーパーマーケットと構造的には同じようなものだなと思った。野菜や肉、魚、加工品と分けて並べているように、本屋も買い手が探している本を見つけやすいように置いている。

店舗としては、より多くのものを、より高価なものを買ってほしいと思っているから、配置や見せ方にも気を使ってはいるだろう。それもあって、想定外のものを買ってしまうことはしばしある。

しかし、あくまで探しやすさ、買いやすさが重視されていて、欲しいものが簡単に見つからなければ、日常的に使いにくく足を運ばなくなるのではないだろうか。

一方で、幅によって編集された本棚は、欲しい本がはじめからある人に向けたものではなく、自分の内側に眠っていた好奇心や冒険心を刺激してくれる選書と並びになっている。

例えば、東北大学工学部生協が運営するブックカフェ・ブークでは、総冊数二万五千冊のうち千五百冊のディレクションを幅が行った。そこには工学関係の専門書だけでなく、一般の書籍や写真集、漫画なども並べられている。

その後も、幅の編集スタイルを踏襲して、仙台市で開かれた『ジョジョの奇妙な冒険』の展覧会に合わせて、この漫画に出てくる「黄金比」をキーワードに選書を行ったりもしたという。

また、美と健康をテーマにした商品と情報を提供する伊勢丹新宿店ビューティアポセカリーの幅による選書も面白い。

健康に直接かかわる本だけでなく、ヘルマン・ヘッセの『わがままこそ最高の美徳』やハイネの詩集、スヌーピーの絵本、宇宙についての本、向田邦子のエッセイ、さらに手塚治虫の『火の鳥』まで店頭に並べたという。

幅による選書はAmazonなどネット通販で本を探し、購入する行為とも一線を画している。

ネット通販は利便性に優れており、書店で見つからなかった本が見つかったり、わざわざ書店まで足を運ばずにスマホがあればその場で購入もできる。しかし、幅はそれだけでは本の本当の意味での面白さや本が持つ世界の広がりや奥深さに出会えなのではないかと言う。

いまは、情報のとり方がワカサギ釣り的になってしまっている。欲しい場所に穴を開けて、釣り人は糸を垂らして、ピッと釣り上げる。でも、穴同士は関係を結ばない。その情報が欲しい瞬間にボコボコ穴を開けていくだけです。けれど、本当は氷の下の海はつながっているはずなんです。釣り上げた魚以外にも、さまざまな生きものがそこに潜んでいる。無数に広がっている。それを忘れちゃいけないのではないかと思います」

Amazonには、検索した本に関連する”おすすめ”が表示されるが、それは同じジャンルに類するものが多い。似通った横並びにあるものがおすすめとしてプッシュされているに過ぎない。

幅による本棚は、ある共通のジャンルや著者をベースにするにではなく、独自のセグメントに引っかかるような本が選ばれる。さらにその本に付随する本というふうに芋づる式に本を選び、隣に並べて、複数で新しいイメージをつくっている。似たような本で固めるのではなく、跳躍と脱線を取り入れて、本棚全体から本を手に取る人の想像を膨らませてくれる。

だから、哲学書の隣に漫画が置かれていたりもする。

この幅の編集方法を建築家の中村拓志は「落差のデザイン」と評している。

幅は、探していた本ではない本との出会いを大切にしており、自分に合った本に偶然出合う「幸福な事故」が起こることを期待して本棚を編集しているという。

僕の場合、本屋ですら探していた本とは異なるものを手に取っていることが多々ある。目当ての本の近くだったり、その本が置かれているエリアに行くまでの棚にだったり、ふと目に留まって立ち読みをしている。

図書館でも、あるテーマに沿って選書しているコーナーが設けられていることがあり、興味のあるテーマだと思って見てみると、全く知らなかった本に出合えたり、興味の範囲を広げてくれる本を読むきっかけをつくってくれたりもする。

このような選書と並びについて、著者の高瀬毅は以下のように書いている。

一冊のタイトルだけではわからない。しかし、それが連なるとメッセージが見えてくる、本は単体の商品でありながら、それだけでなく、他の商品とつながり、関連しあっているということだ。その関係の作り方も、人によって違う。幅は、ある本とある本を見ることで、自分の中のイメージを広げ、確認し、飛躍させ、「世界」を創る。[中略]

いずれにしても大事なことは、興味のある一冊の本だけでは分からないということだ。相互に関連しあうことによって、思いもよらぬ発想や連想が生まれ、新しい創造のイメージ生みだす。

本の多義性

本とは読書をするための媒体である。何か情報を得たり、新しい価値観に触れたかったり、知らない世界に誘ってほしくて本を読むのだろう。書き手からすれば、情報を伝えるために、人の気持ちを動かすために書き、本にする。そうした場合、いずれにしても大事なのは中身になる。

幅が行う本棚を編集するというのは、本棚という外面が与えるイメージも重視される。前述したように、そのイメージによって、本棚の前に立った人の想像力をかきたて、好奇心を刺激してくれる。

このような側面をうまく利用して、本や本棚をインテリアとして捉えることで、空間をデザインする依頼も多くあるという。

本がインテリアの一部として捉えられるようになったことに、幅が代表を務めるBACHの取締役、藏所知司は以下のように語っている。

[中略]それまで本は”裏方”でした。それをディスプレイの素材として扱うようになった。本が好きな人や、本に特別の感情を持っている人は、本をそんな風に扱ってはいけないと考えるでしょうが、本が町のいたる所でふつうに見られるようになるにつれ、潜在意識として記憶させるようになったことは確かです。

福岡市の天神にある美容室SARAでは、店舗のイメージづくりのために、幅に本棚の編集を頼んでいる。

女性が美容室に行く理由の一つに変身願望があるという。この「変わりたい」という思いで来店されている方が、いかに日常から離れた気持ちになれるかが重要であり、そのために美容室の雰囲気はとても重要な要素である。店舗の雰囲気をつくるために、本の選書が大切になってくる。道すがらで売っているような週刊誌などの俗っぽい記事では現実に引き戻されてしまう。

幅は、店舗のイメージに沿ういくつかのセグメントに区切って、イヴ・サンローランやピカソの写真集、長田弘の詩集、モナコ王国王妃のことが書かれた『グリース・ケリー』やその隣に『スヌーピーたちの人生案内』など八〇冊を並べた。

美容室とは一見関係なさそうに見えるが、訪れるお客さんにはとても好評だと言う。

本は文字や絵として情報を伝え、感情を揺さぶるだけではない。タイトルや表紙のデザイン、重さや厚さからも人々に訴えかける何かがあるはずである。解釈の仕方は様々であろうが、本一冊からでも、本棚全体からでも想起させるものがある。人の本棚をみると、その人の好みが何となくわかるのも、同じことかもしれない。

僕は本をインテリアとして扱うことにちいさな違和感がないわけではないが、否定的な気持ちはない。けれど、本棚が作り出す雰囲気に飲み込まれないなとは思った。先の美容室もそうだが、本をインテリアとして扱ってお客さんを呼び込むのは戦略的に上手な商売だなと思う。

けど、それはモデルルームを見せて、こんな素敵な暮らしができますよ、とそこに置かれた家具を宣伝するようなもののようにも思えた。浸るのはいいけれど、酔わずに意識を保っておかなければ、自分が知的で、上品で、美意識が高く、道行く人たちとは違う、という痛い勘違いをしてしまうかもしれない。

つまり、本の扱い方によって、様々な価値観を表現することができる。紙一枚を絵を描くために使うことも、メモ用紙にも、何かを包むために使うこともできる。「道具」という視点に立てば、本も扱い方ひとつでどのような意味も見出すことができる。それは小説を読み手によって様々な解釈ができるように、使い手によって道具としての本の解釈もかわってくるだろう。

もし「本」という概念を持たない人が本を手に取れば、もしかしたら本の上に乗ったり、何かを叩いたり、本を何冊も積み上げるかもしれない。

僕たちは本がこれまで情報の伝達や感情を動かすためのツールとして使ってきたという文脈があるから、インテリアや空間をデザインする道具とすることに違和感や抵抗感を持つのだろう。

だが、文脈から逸れたからといって、扱い方が間違っているわけでも、読むことよりもデザインする本が劣っているわけではないと思う。

むしろ、本来の使い方から派生して、多義的な意味を見出せることは本の持つポテンシャルの高さを感じさせてくれている。

逸脱から生まれるもの

本棚を編集するとは、まさに文脈から逸脱した行為であろう。幅に大学のゼミで美学美術史を教えた近藤幸夫が言うように、美術館や博物館で展覧会をキュレーションすることに近いかもしれない。

本を使って、見せたい、伝えたいコンセプトを提示する。空間の雰囲気が変わるだけでなくて、一冊の本の見え方も変わる。一冊では目に留まらなかった本が、入れられる本棚によって、隣に並ぶ本によって、目の前に立った人の好奇心を刺激する。

本が空間をデザインする道具として使われる一方で、本もそのつくられた空間や本棚の空気をまとうことで、日の目を浴びるかもしれない。本が空間を変えて、空間が本を引き立てる。

結局は、本棚を編集することで、本それ自体の魅力が引き出されるのかもしれない。

逸脱した方法は、本だけでなく、僕たちのあらゆる局面でも大事な考えかもしれない。仕事でも日常生活でも、これはこういう使い方しかないと思い込んでしまえば、発想が委縮してしまいがちになってしまう。

一般的な使い方、考え方からズレることは違和感を持ち、違和感を持ったまま行うには勇気のいることだと思う。

だけど、そこから面白さや、新たな価値観が生み出せれることもあるのではないか。その良き具体例が”本棚を編集する”ということだろう。

本書には、他にも幅允孝の本に対する想いだったり、選書の方法が書かれている。僕はそうだが、本を好きな人の多くは、本棚に本が並ぶ姿にも憧れるのではないだろうか。

素敵な本棚に憧れを持つ方にはぜひ一読していただきたい。

表題:本の声を聴け ブックディレクター幅允孝の仕事

著者:高瀬毅

発行者:飯窪成幸

発行所:株式会社 文藝春秋

DTP:エヴリ・シンク

印刷所:大日本印刷

製本所:大口製本

2013年1月15日 第1刷発行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?