火山の脅威 何にそなえて何をあきらめるか

2020年10月24日、霧島ジオパーク友の会に招かれて、霧島市国分で講演しました。そのとき使ったスライドを掲げて講演内容をここに記録します。

火山の脅威はさまざまです。地震や台風と違って、火山が牙をむいたら実際どうなるのか、一般の方はよくわかっていないだろうと思います。火山弾からカルデラ破局噴火まで、6つの脅威を順に説明します。

1 火山弾

この穴は、新燃岳2011年2月1日の爆発で火口から3.2キロ地点に落下した火山弾がつくった衝突クレーターです。直径は、穴の中にしゃがんでいる井村さんの身長の約3倍ですから、5メートルあります。地面に衝突した火山弾の直径は50センチです。

これは、浅間山1950年9月23日の爆発で火口から2.1キロ地点にできた衝突クレーターです。直径12メートルもあるとても大きなクレーターです。クレーターの中に直径1メートルほどの火山弾が残っています。

このようなクレーターをつくる火山弾がもし人が当たったら、確実に木っ端みじんになるでしょう。鋼鉄のシェルターでさえ、押しつぶされます。下は、2004年9月の浅間山爆発で火山弾の直撃を受けてぺしゃんこになった鋼鉄製シェルターです。 でも、命中する確率はそれほど高くないように思われます。

火山弾は、火口から4キロまで飛びます。条件によっては4キロより遠くに届く場合もありますが、それはきわめて例外的です。4キロまで警戒するのが妥当です。火山によりません。どの火山でも、爆発によって火山弾が4キロまで届く心配をする必要があります。

浅間山では、山頂火口から4キロまでの範囲に住居がありません。鬼押しハイウェイは4キロ円を取り巻くように通っています。これは偶然ではなく、そのように観光道路を設計したようにみえます。御嶽山も、山頂から4キロ以内に人が住んでいません。4キロ内で火山弾に打たれるのは、登山者にだけです。実際、浅間山では20世紀に10回の爆発で、火山弾に撃たれた登山者約30人が死亡しました。死者が出た爆発は5月から10月までに限られます。登山者がいなくなる冬季には死者が出ていません。

箱根山は4キロ円の中に大勢の人が住んでいます。高級ホテルや温泉旅館もたくさんあります。核心部まで人が住み着いてしまった火山では、爆発の危機が迫ったときの退避がとてもむずかしくなります。

2015年5月に噴火警戒レベル5になった口永良部島の居住区は、すべて4キロ円内にあります。火山島はどこも狭いですから、火山弾は島のどこにも着弾すると思ってください。ただし口永良部島の場合は、幸いにも番屋ヶ峰が4キロ円の外側の高台にあるので、道路と避難施設が整備されています。いざとなったら住民全員がそこに避難します。

新燃岳の4キロ以内に集落はありませんが、温泉宿はあります。桜島の4キロ円内には集落があります。南岳爆発で火山弾が3.4キロ飛んで民家のそばに衝突クレーターをつくったのは、わずか4ヵ月前の2020年6月4日のことでした。

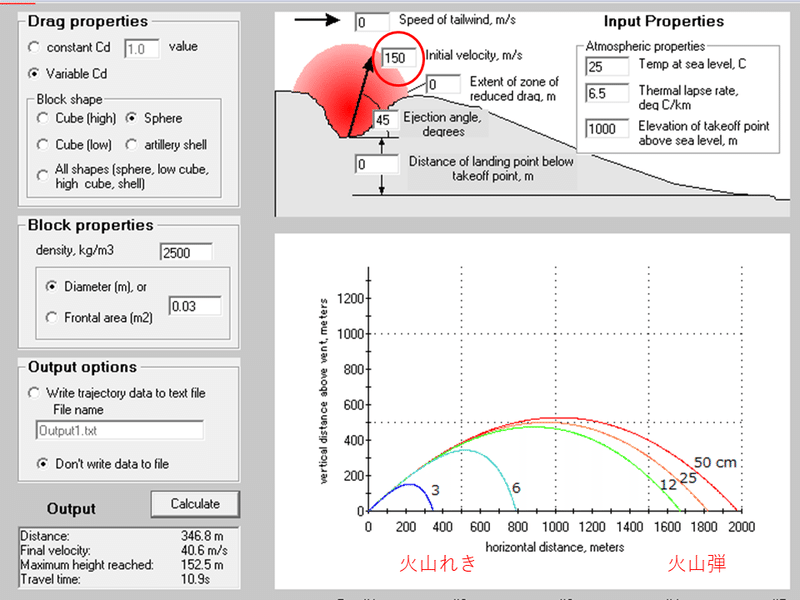

火山弾は、大きければ大きいほど、空気抵抗をはねのけて遠くまで飛びます。下の図に、初速150m/sで投げ出したときの到達距離を示します。直径12センチまでは空気抵抗に打ち勝って遠くまで届きます。これらを火山弾と呼びます。

6センチより小さくなると、空気抵抗に負けて遠くまで届きません。これらを火山れきと言います。火山学では、火山れきの上限を64ミリに置いています。火山れきの脅威は、次で述べます。遠くまで届かないから大丈夫だということはありません。

山頂火口は高いところにありますから、火山弾が低い麓に着地するときには、予期しなかったほど足を延ばします。斜度を20%として計算すると、到達距離1.0キロは1.2キロに伸びます。火山弾の到達距離をもっとも支配するのは火口から脱出するときの初速ですが、防災面からは斜度も考慮して警戒する必要があります。

2 火山れき

御嶽山2014年9月27日噴火の死者63人は、ほとんどが火山れきに当たって命を落としました。直径1メートルにも及ぶ火山弾で打ち砕かれたと思っている人がいるかもしれませんが、そうではありません。高空から降り注いだ無数の火山れき(小石)が不幸にも命中した人が死亡しました。1割程度は、火砕流に取り巻かれた窒息死だったと思われます。

噴火した地獄跡火口と大勢の登山者がいた御嶽山頂を一枚の写真に収めました。ドローン写真です。火口から噴き出した無数の火山れきは、熱い火砕流から上昇する噴煙によって高空に持ち上げられたあと、落下に転じました。そして南西からの弱い風で500メートルだけシフトして、ちょうど御嶽山頂に降り注ぎました。

王滝奥ノ院から撮影した動画です。無数の火山れきが降っている様子がよくわかります。王滝奥ノ院は、噴火口と御嶽山頂を結ぶ直線から400メートル南に離れた位置にあります。撮影者によると、噴煙を確認してから火山れきが落ち始めるまでの時間は2分だったそうです。

命を取り留めた登山者の外傷写真です。直径10センチ足らずの火山れきに真上から打たれたことがわかります。大きな火山弾に当たったのではありません。(写真をわざと小さくして貼り付けました。クリックすると大きくなります。)

その日のうちに飛んだ新聞社のヘリコプター写真には、火砕流が残した火山灰の表面に無数の衝突クレーターが映っています。人の足跡と比較すると、直径1メートルを超えるクレーターがひとつもないことがわかります。どれも30センチから50センチ程度と小さい。クレーターをつくった落下物の直径は10センチを超えなかったとみられます。火山れきです。

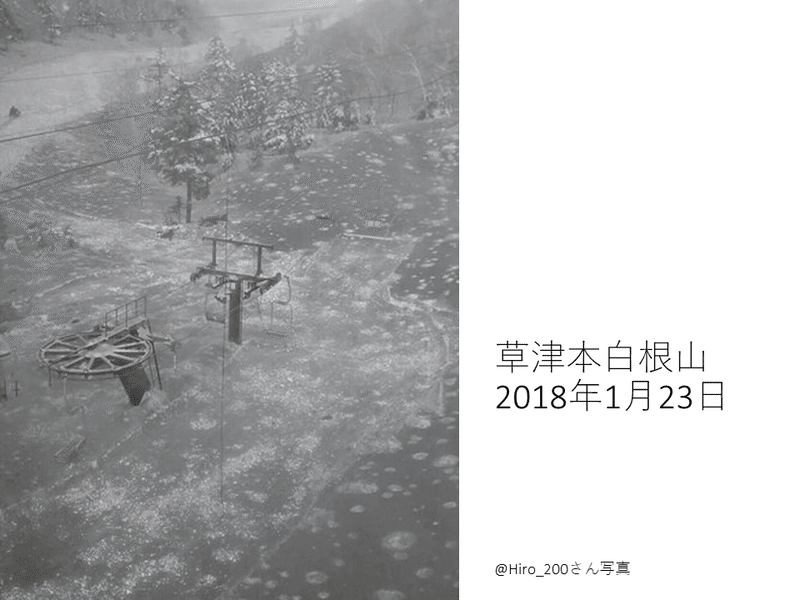

同様の小さいクレーターは、草津本白根山2018年1月23日噴火でも積雪の上にたくさん見られました。御嶽山と同じように無数の火山れきが降り注いだと解釈できます。この噴火では、訓練中の自衛隊員1人が死亡しました。

御嶽山が噴火したとき、山頂域にいたのは486人だったことが毎日新聞社のまとめでわかります。そのうちの63人が死亡しました。死亡率は13%です。火山れきへの対策は、シェルターでなくても通常の家屋で間に合います。また、ヘルメットも有効です。

大勢の登山者の上に、無数の火山れきが高空から落下してくる脅威はこれまで知られていませんでした。その目で過去の噴火を見直すと、思い当たる記録があります。それは、当代記が書く浅間山の1598年5月13日噴火です。山頂で800人が焼死したと書いています。浅間山の山頂で800人死亡するのは現実的でないと、私はこの記録の信ぴょう性を疑っていましたが、御嶽山の事例を見たあとで考えを変えました。本当だったかもしれない。

当代記の該当部分を赤で囲みました。

歴史学者の保立道久さんによる現代語訳です。

釜山は1783年噴火で前掛火口の中にできました。1598年当時は、そこに広い平坦面があったと思われます。四月八日は、浅間山の山開きの日です。大勢の人が登っておかしくない日です。山開きを祝って登った大勢が、山頂で爆発に遭遇したのでしょう。

3 溶岩流

溶岩流で命を取られることはありません。高温溶岩が自分に近づいてきても、十分な時間の余裕を持って逃げることができます。土地や家屋を奪われる場合がありますが、溶岩は観光資源になります。下は、2017年3月のハワイ・キラウエア火山の山腹を流れる溶岩の動画です。クリックしてください。私を含めて大勢の観光客がカメラを手に群がっています。

新燃岳は、2011年1月と2018年3月の2度にわたって、山頂火口内を大量の溶岩で埋めました。下は、新燃岳山頂火口の上にドローンをホバリングさせて撮影した球面パノラマです。クリックしたあと、左クリックしながら画面をつかまえて好きな方向に移動して楽しんでください。放っておくと画面が動いてしまいますが、右クリックしてAuto Rotateを選択すると静止させることができます。これを、観光資源に仕立て上げることができないものでしょうか。

4 火砕流

火砕流は、火山灰を含む高温ガスが地表を高速で流れ広がる現象です。とても恐ろしい火山現象であることが、1991年6月の雲仙岳でよく知れ渡りました。ただし、43人を殺したあの火砕流はとても小さなものでした。火山ではもっと大きな火砕流が発生してもっと遠くまで届きます。

浅間山の1108年追分火砕流は、山頂火口から出て南2方向と北2方向に、いずれも12キロ流れました。

追分火砕流が平安時代の村を襲う想像図です。絵本『火山はめざめる』のひとコマです。火砕流は静かに襲ってくるので、恐怖を感じません。虫を戦わせる遊びに興じている男たちが次の瞬間、何も知らないまま火砕流に飲み込まれることになります。

嬬恋村の大笹集落は、追分火砕流が吾妻川を埋め立ててつくった平坦面の上に成立しています。追分火砕流は、いまの浅間山麓の地形をつくる重要な構成要素です。

もし新燃岳から追分火砕流が出て12キロ走ると、高原町の中心部や霧島神宮駅まで届きます。火砕流が出ると火口から12キロまで届くことがありうると、どこの火山でも覚悟しておくべきです。

もし桜島から追分火砕流が出ると、海を渡って鹿児島市街地を飲み込んで新幹線の鹿児島中央駅まで届きます。扉写真のビル群が火砕流にすべて飲み込まれます。鹿児島市にとって桜島の火砕流脅威は無視できません。何らかの対策を打つ必要があると思います。火砕流の可能性が高まったとき、桜島に面した市街地から住民全員を退避させる計画が必要でしょう。1914年1月の大正噴火で火砕流が海を渡って市街地まで届かなかったのは、単に幸運だったからにすぎません。

5 山体崩壊

富士山は2900年前に、山頂火口を巻き込んで東側に大きく崩れました。御殿場土石なだれといいます。いまの御殿場市は、この土石なだれがつくった土地の上に成立しています。50万人がその上で生活しています。

過去400年間に起こった日本の火山災害による死者数ワースト5事例は、すべて山体崩壊によります。火山の最大脅威は、マグマを噴き出す噴火ではなく山体崩壊にあります。

過去を遡ると、もっと大きな山体崩壊がみつかります。浅間山は、2万5000年前に東へ大きく崩れました。北に回った崩壊土砂は、吾妻川から利根川に入って前橋と高崎に届きました。南に回って千曲川に入った土砂は上田城まで届きました。この堆積物の上で、いま100万人が生活しています。

前橋市には、土石なだれが置き去りにした大きな赤岩があって、岩神飛石として祀られています。

土石なだれが残した堆積物の表面には、複数の流れ山が見られます。平坦な火砕流堆積物や土石流堆積物の表面とまったく違うので、すぐ見分けられます。

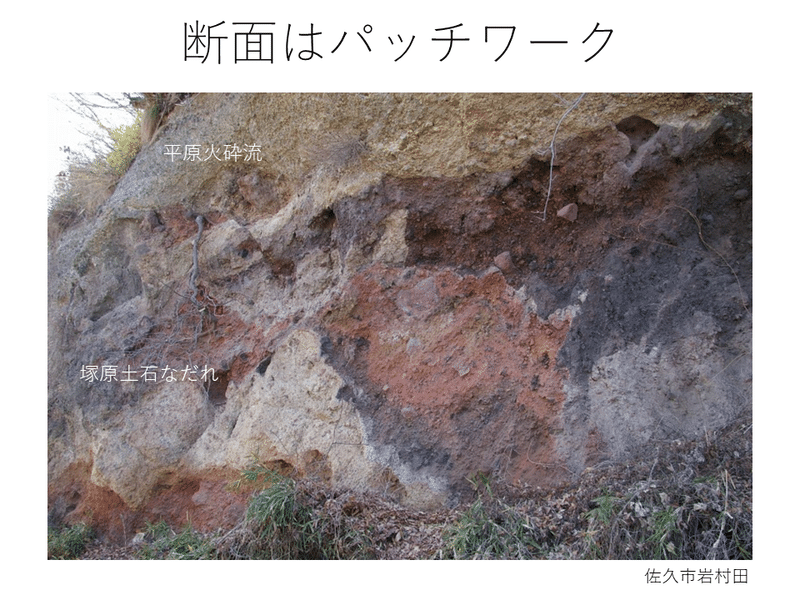

堆積物の断面は、色とりどりのパッチワークで構成されています。それぞれが、崩壊した山体をつくっていた部分です。土石なだれは、よく攪拌された流れではなく、土塊がそのまま滑ってくるようなものだと想像できます。

崩壊直後の想像図です。これも、絵本『火山はめざめる』のひとコマです。

この山体崩壊についてもっと詳しくは、次の記事をお読みください。

→浅間山の山体崩壊と土石なだれ

雲仙岳眉山の1792年5月21日崩壊は、九十九島をつくりました。流れ山です。有明海にはいった崩壊土砂が津波を引き起こして対岸の熊本県に大きな被害を及ぼしました。島原大変肥後迷惑として伝わっています。合計で1万5000人が死亡しました。

この崩壊のきっかけは地震でした。地震は予知できませんから、山体崩壊を予知することもできません。ひとつの都市を壊滅させてしまうようなこの災害にどう対策するか。その頻度からみて、むずかしいですが取り組まなければならない課題でしょう。

ワシントン州のセントへレンズ火山が1980年5月18日に山体崩壊したときは、その3か月前から噴火していて、山が100メートルも横に膨らんでいました。マグマが下から突き上げていたのです。この種の崩壊は、山体の変形を観測すれば予知できる可能性があります。浅間山2万5000年前も、北海道駒ヶ岳1640年も、セントへレンズと同じように、崩壊直後にプリニー式軽石噴火に移行しています。地下からマグマの突き上げがあったでしょう。予知できるタイプの山体崩壊だったと思われます。

6 カルデラ破局噴火

火砕流噴火でも、カルデラ陥没を伴う大規模なものを特にカルデラ破局噴火と呼ぶことにします。南九州のシラス台地をつくる入戸(いと)火砕流は、鹿児島湾最奥部から出て宮崎平野まで達しました。いまその上で250万人が生活しています。

入戸火砕流は、80キロを1時間かからずに広がったと考えられます。厚い火山灰からなる熱いパンケーキの上に大きな火山灰雲が立ち昇って風に流されて、1日程度で日本列島とその周辺に降り積もりました。姶良丹沢火山灰です。詳しくは、次の記事をお読みください。

→姶良丹沢火山灰の再現シミュレーション

9万年前の阿蘇4火砕流は、鹿児島県を除く九州全県と山口県に広がりました。看板の図は谷を厚く埋めた堆積物だけを塗りつぶしてありますが、火砕流は高所も通過して九州島を円盤状に焼き尽くしました。いまその上で1100万人が生活しています。

阿蘇から90キロ離れた天草下島に何メートルも厚く堆積して、このように彫刻できるほど堅く溶結しています。さぞかし高温だったのでしょう。

私が確認した阿蘇4の最遠地点は、山口県宇部の126キロです。詳しくはこの記事をお読みください。

→瀬戸内海を渡った阿蘇4火砕流

カルデラ破局噴火は、過去10万年間に日本列島で10回起きています。1万年に1回の頻度です。被害をいまその上で生活している人の数で、発生確率を年代の逆数であらわして、二つの積でリスクを計算すると、いくつかが100(人/年)を超えます。リスクとして小さいわけではけっしてありません。九州と北海道では、交通事故死のリスクとほぼ同じになります。

ふつうは、リスクの大きいものから順に時間と費用をかけて対策することになっています。しかしカルデラ破局噴火は、二つの理由から対策するのをあきらめるのがよいと私は考えています。ひとつ目の理由は、それに遭遇する確率がとても小さいからです。日本列島で1万年に1回しか起こりません。ひとの寿命を100年として、カルデラ破局噴火で火砕流に埋まるのが日本人の100分の1だとすると、命を落とす確率は0.01%です。

二つ目の理由は、もし対策すると途方もない金額になってしまうからです。カルデラ破局噴火は予知できません。本気で対策するなら、火砕流に覆われる土地を放棄することになります。阿蘇4火砕流の再来を心配して、鹿児島県を除く九州全県と山口県を居住不可とするのは現実的でありません。

7 まとめ

以上をまとめると、さまざまな火山の脅威のうち対策すべきは、火山弾、火山れき、火砕流、そして山体崩壊だということになります。溶岩流では財産を失いますが、命を取られることはありません。むしろ観光資源として利用できます。カルデラ破局噴火はその存在を知っておくだけでよい。いま覚悟を決めて、そのときはあきらめましょう。人生は楽しまなきゃ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?