シュレディンガー殺人事件(ショートショート)

まあ一息ついてくれ。作品ページに入る前の最初の200文字は人目についてしまう可能性があるから、ここに私の企みを書くことはできない。

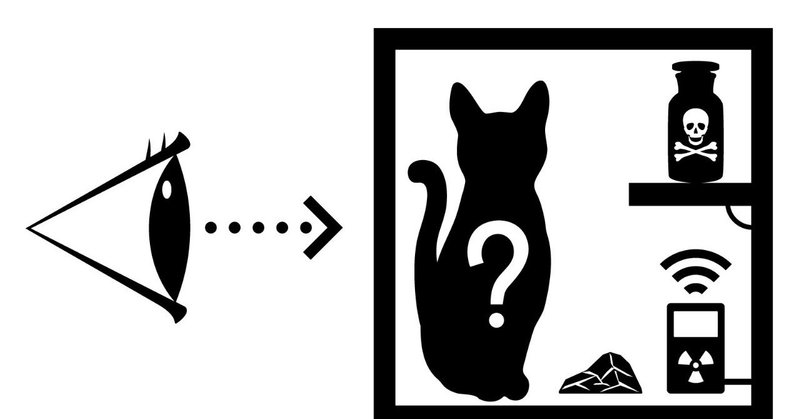

代わりに「シュレディンガーの猫」の説明でもしておこうと思う。いや、この作品を見に来るような人なら飽きるほど聞いたことのある話かもしれない。

『箱の中の猫が生きているのか死んでいるのか、箱を開けるまで結果が確定しない』

「あなた」はこんな馬鹿げた話を信じるだろうか?

さあページはクリックされ、密室への扉は開かれた。その瞬間に全ての結果は確定した。

部屋の中は毒ガスで溢れており、その中で教授が倒れている。勿論、第一発見者は「あなた」だ。

そこに私が通りかかって、大声で叫んだ。

「おい皆、教授が殺されているぞ!」

その声を聞いて、登場人物のモブ達がぞろぞろとやって来る。

そのうちの一人が、警察と救急車を呼ぼうとしたが残念ながら、ここは人里離れた雪山の別荘で、電話線は何者かによって切断されていた。

「一体犯人は誰なんだ」

モブ達が口々に騒ぎ始めた。そこで私は得意げに推理を披露する。

「こんな殺し方をするなんて、犯人はきっと冷徹な人物に違いない。だが私はそんな人物を知っている。教授の有様を見ても、眉一つ動かさず、声もあげすらしない。挙句の果てには、殺人なんて珍しくもない光景だ。なんて目をしている奴だ」

そういって私は自信満々に「あなた」を指さした。私が目論んだとおり「あなた」はその告発を聞いても、全く動揺していない。私は推理を続ける。

「おまけにここは『密室』だったと『地の文』に書いてある。これは覆しようのない事実だ。戻って確認するのが手間な人のために、もう一度、『地の文』で念を押しておこう」

間違いなく教授がいた部屋は密室で、その部屋を開けた人物は「あなた」だった。部屋のカギは残酷なことに教授がいる内側からは開かないようになっていたし、外側から開けられる人物も限られていた。その人物とは「あなた」であり、「あなた」以外にこの部屋を開けられる人物はいなかったのだ。

「おっとつい筆が滑って、決定的な状況証拠まで出てしまったなあ。もう分かるだろ皆、教授を殺した人物はすでに確定しているようなもんじゃないか」

それを聞いて「あなた」は、何か言いたそうにも見えたし、相変わらず関心のないような顔をしているようにも見えた。

だがそこで誰かが口を開いた。

「それは間違っているんじゃないかな」

声の出所はモブ軍団の方からだった。だがしかしそいつは、明らかにモブではない出しゃばりようだった。

「確かに、この現場となった作品ページには読者しか入ることができない。でも作品を開いたことによって話の展開や結末が変わるなんてことありえるのかな。教授の身に起こった出来事は、彼らがここを開く前から確定していたんじゃないのかい?」

私はその言葉を聞いてそいつの正体に気が付いた。

ここまでの登場人物は作者である「私」と読者である「あなた」と被害者である「教授」とその他モブしか出ていない。

ミステリーで間違った推理を否定しながら出てくるこの感じ、間違いなくこいつは「主人公」だ!

主人公は真犯人を暴くのがお約束だ。彼は私を指さして言った、

「つまり、教授は密室が開かれる前から既に毒ガスを浴びていた。そしてこの都合の良い舞台設定。犯人は作者である『私』さんですよね」

なんてことだ!私が考えた『読者を犯人に仕立て上げる』という完璧な企みが暴かれてしまった。

まずい、このままでは作品ページ下部の『報告ボタン』から殺人の罪を告発されてしまいかない。

だが、そこで私は天才的な閃きを思いつく。まだ確定していない事実が一つだけあることに気が付いたのだ。

「いや、待ってくれ教授は死んでいない」

私のその言葉に主人公が反論する。

「だけど、作者である『私』さん自身が『教授が殺された』とおっしゃっていたんですよ?」

確かに私はそう言った。だが『地の文』にはどこにも『教授が死んでいる』なんて書いていないのだ。つまりミステリーのお約束で、犯人が嘘をついていただけだ。

「そんな言い訳通用すると思ってるんですか?第一、部屋の中には毒ガスが蔓延していて、教授は倒れていたんでしょ?少なくとも昏睡状態には陥っているはずだ。それともここまで来て、毒ガスの正体は『笑い薬だった』みたいなしょうもないオチをつけるつもりですか?」

なんだこいつは私の思考を先回りして潰しやがって。

もうこうなったらヤケだ。逃げ場を失った私はミステリーの犯人のお約束に基づき、本性を現してベラベラ喋り始めた。

「そうだとも教授は毒ガスを吸って昏睡状態だ。もし助かる方法があるとすれば『心臓マッサージ』をして意識を取り戻さないといけない。だが、私は登場人物達にそんなことをさせるつもりは一切ないし、モニターの向こうの読者にもそんなことはできまい」

主人公はゴミを見るような目で私を見ている。だがもう物語は終わるのだ。主人公も読者も、教授を助けられない己の無力さに打ち拉がれるがいい。

「まさかこの部屋の何処かに、教授の心臓の場所を示す、ハートの目印なんて都合のいいものはないだろうしな。ガハハ」

最後まで読んでくれてありがとうございます