Material Driven Design (MDD)について

Elvin Karana, Bahareh Barati, Valentina Rognoli , Anouk Zeeuw van der Laan「Material Driven Design (MDD): A Method to Design for Material Experiences」2015

本稿では、デルフト工科大学のElvin Karanaらが提唱したMaterial Driven Designに関する論文を紹介します。

はじめに

ここでは、素材がデザインプロジェクトの出発点となる場際、体験をどのように定義し、デザインするかについて体系化を試みる。それは、技術的/工学的特性だけでない、素材起点のデザインの方法を探求することである。

この手法は、意味を成す素材のユニークな性質、および体験的な性質を探求し、定義し、動員することに重きを置いたものである。手元にある特定の素材を使って、あるいはその素材のために、どのように体験をデザインできるのかについて研究している。

この手法の成功は、最終成果物というよりも、アイデアを構造化し、整理するプロセスをどのように行うか、そして、デザインされた新たな体験を評価できることにある。デザイナーが、素材が何をするか、何を表現するか、人々から何を引き出すか、そして人々に何をさせるかを明確にすることを目指している。

用語について

materials experience:

E. Karanaら(2008)によって提唱された造語で、人々が製品のマテリアルと共に、あるいはマテリアルを通して経験すること。

tinkering:

ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)の分野では、素材をいじくり回すことが、新しい知識や経験を生み出すものとして重視されている。HCI領域においては、物理的なデジタル素材を用いてインタラクティブな成果物を作ることを指す。

シナリオについて

このプロセスを活用するタイミングについて、以下の3つのシナリオを想定している。

[シナリオ1]

比較的よく知られた素材、開発済みのサンプル(オーク材、ポリスチレンなど)を用いる。その素材は、特定の文脈(伝統的、居心地の良い、ハイテクなど)で、ある程度決まった意味を持っている可能性が高い。だが、デザイナーは、新たな意味を呼び起こし、ユニークなユーザー体験を引き出すために、新しい応用領域を模索することが求められる。

[シナリオ2]

未知の素材を使い、開発済みサンプル(例:液体木材、D3O、サーモクロミック素材など)を用いる。この素材は、定まった意味とリンクする可能性は低いため、デザイナーは、ユニークなユーザー体験、素材のアイデンティティ、新しい意味を導入する可能性のある応用分野を定義する機会を与えられる。

[シナリオ3]

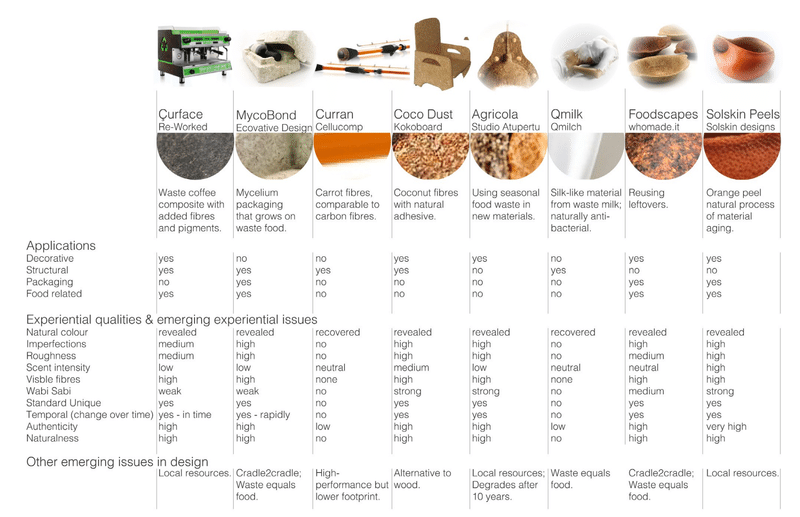

探索的なサンプル(例えば、食品廃棄物の複合材料、バクテリア細胞から作られた生きた材料、3Dプリントテキスタイル、フレキシブルOLEDなど)を用いた、新たな素材提案によるデザイン。

素材は提案型であるため、その特性は、選択された応用分野に関連するデザインプロセスを通じて定義され、さらなる素材感開発のためのフィードバックを生み出すことにもなる(例えば、食品廃棄物複合材料の弾性、3Dプリントテキスタイルの耐久性など)。

さらに、素材が新規であるため、それを認識することが難しく、デザイナーは、ユニークなユーザー体験や意味を引き出すような有意義なアプリケーションを提案する必要がある。

プロセスについて

< STEP1 >

UnderstandingThe Material: Technical and Experiential Characterization

このステップの目的は、

・素材の技術的/科学的な特性を理解し、その素材が何をもたらすのかを見つけること

・どのように製品に成形/具現化できるかについての洞察を得るために、その素材をいじくり回す(tinkering with the material)こと

・類似の素材の中で、その素材を位置づけ、潜在的な応用分野、新たな素材の経験、デザイン領域におけるその他の新たな問題についての洞察を得るために、素材のベンチマーク(material benchmarking)を行うこと

・その素材が人々にどのように受け取られ、どのように評価されるか、すなわち、美学、意味、感情に関連する経験、そして素材が人々に何をさせるかについてのユーザー調査を行うこと

が挙げられる。

その手がかりとして、素材の技術的な特徴と体験的な特徴の2つの観点から考えるのが良いとされる。

○ Technical Characterization of the Material

ここで答える問いは以下の通り。

• その素材の主要な技術的特性(強度、耐火性など)はなにか?

• その素材の制約や機会はなにか?

• その素材を生成する最も良い製造工程はどのようなものか?

• 他の工程を経た場合、どのような挙動を示すか?

技術的な特性の評価を行い、その素材の工学的な(技術的/機能的、製造工程に関連した)限界と、最終的なデザインに生かすべき素材独自の技術的特性を明確にする。

○ Experiential Characterization of the Material

素材の体験的な特徴づけにおいて、素材を4 つの異なる体験的なレベル:感覚的、解釈的(意味)、感情的(情動)、実行的(行為、パフォーマンス)で考察することを推奨する。

ここでの問いは以下の通り。

• その素材独自の感覚的な特質はなにか?

• その感覚的な特質で、(ユーザーにとって)最も好ましいものとそうでないものはなにか?

• 美的な観点から、他の素材と関連性があるか?

• 人々はその素材をどのように表現するか?どのような意味を想起させるか?

• 驚き、愛、憎しみ、恐怖、リラックスなど、何か特別な感情を呼び起こすか?

• 人々はその素材にどのように接し、行動するのか?

素材の体験的な特徴付けにおいて、文献、デザイン雑誌、素材のウェブサイトなどを掘り下げることによって、類似の素材とその用途のグループの中に素材を位置付ける(ベンチマーキング)ことも想定している。

このステップでの目的は、潜在的な応用分野をマッピングすること(これらの分野に対する素材の要求される技術仕様にも反映させること)であり、また、素材を体験的に位置づける上で、どのような特質が強調されるべきかを見つけることである。

< STEP2>

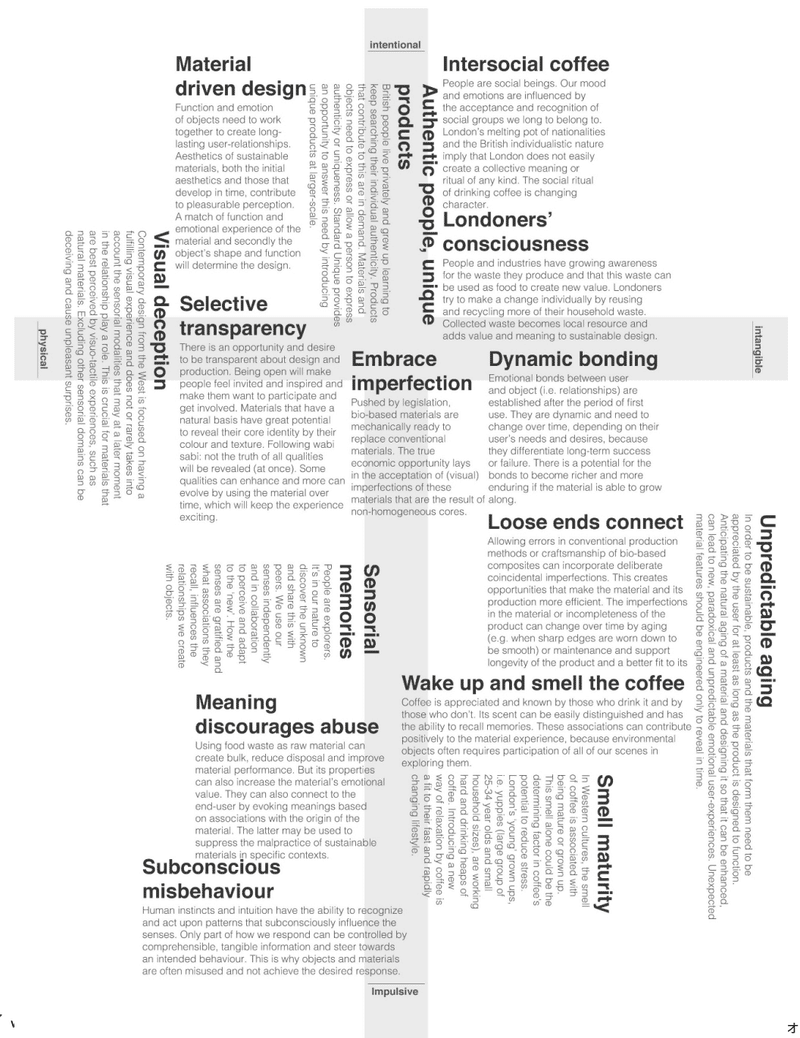

Creating Materials Experience Vision

「Materials Experience Vision」は、製品として具体化されたときの機能的な優位性(性能)やユニークなユーザーエクスペリエンスを創造する上で、また、他の製品や人、より広い文脈(社会や地球など)との関係において、素材がどのような役割を果たすのかを表現するものである。

ここでの問いは以下のようなものとなる。

• 最終的に強調するべき、その素材独自の技術的/体験的な特質はなにか?

• その素材は、どのような文脈のなかでポジティブな変化をもたらすか?

• 特定のコンテクストにおいて、人々はどのようにその素材と接するのか?

• その素材独自の社会的貢献はなにか?

• その素材はどのように感じられ、解釈されるのか?(感覚レベル、解釈レベル)

• 人々から何を引き出すだろうか(感情レベル)。

• 人々に何をさせるのか?(パフォーマティブ・レベル)

• より広い文脈(社会、地球など)の中で、その素材が果たす役割とは何か?

これらの質問に答えるなかで、Materials Experience Visionを構築する。

「Materials Experience Vision」は、解釈的なもの(例えば、自然らしさを表現する)、感情的なもの(例えば、人々を驚かせる)、実行的なもの(例えば、繊細な使い方を必要とする)など、様々なステートメントを盛り込むことを想定している。

Hekkert とvan Dijk(2011)によって開発されたVision in Product Design (ViP)は、そのようなプロセスをサポートする手法の1つである。

ViPでは、設定された領域内で、発見がユニークで独創的な洞察を形成するようにクラスター化される。クラスターを構造化することで、一貫性と焦点が明らかになり、最終的にはビジョンステートメントにつながり、そこからユーザーと製品の相互作用が定義される。デザイナーは、最終的に逸話、メタファー、ムードボードを使用して、意図されたビジョンを伝えることができる。(ViPについては別途まとめる予定です)

< STEP3>

Manifesting Materials Experience Patterns

素材の形態的な質を決定し、さらなる開発のためのフィードバックを得るために答えるべき質問は以下の通り。

・作成された「Materials Experience Vision」と、素材や製品の形態的な質の相互関係はどのようなものか?

・目的とする「Materials Experience Vision」が引き出されたときの状況はどのよつなものか?

・ 「Materials Experience Patterns」をどのように顕在化するのか?

直感や推測ではなく、他人がどのように、またどのようなときに、素材を体験し、インタラクションさせるのか理解することが重要になる。とはいえ、創造されたビジョンを新素材や製品の形式的な品質と結びつけることは難しいかもしれない。したがって、ここではまずビジョンとインタラクションをさらに分析し、「意味」(フェミニン、親しみやすい、ハイテクなど、素材体験の解釈レベル)を得る。

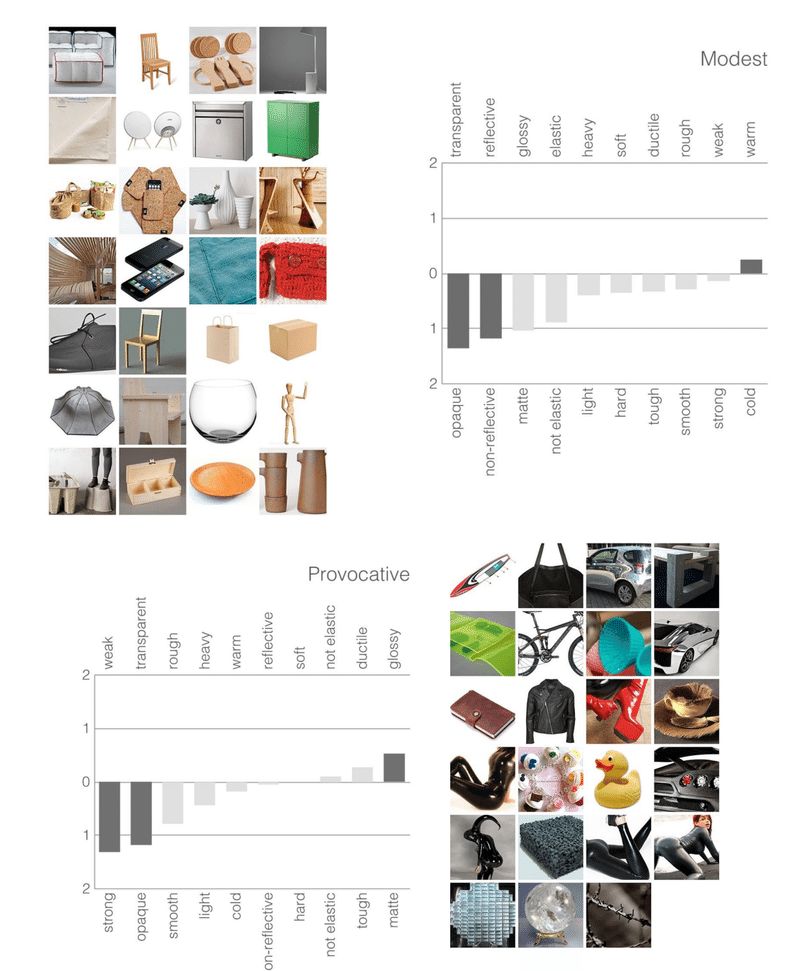

意味を喚起するパターンを見つけるために、MDDにはもう一つの支援手法であるMeaning Driven Materials Selection(MDMS)が組み込まれている。E.Karanaらによって開発されたこの方法は、素材に意味を帰属させる際に重要な役割を果たす側面(形状、ユーザー、製造工程など)をデザイナーに周知させるものである。

MDMSでは、次の3つのタスクに参加してもらう:

(1)あなたが「X」だと思う素材(高品質、フェミニン、モダンなど)を選ぶ

(2)あなたが選んだ素材(製品に具現化されたもの)の写真を提供する

(3)その選択について説明し、特別に考案された感覚尺度に照らし合わせて素材を評価する。

その結果は、質的にも(参加者から提供された画像と説明を分析することによって)、量的にも(感覚尺度の評価を統計的に分析することによって)評価される。

このフェーズの最後にデザイナーは調査結果を要約し、自身の直感を用いて調査結果を解釈した上で、素材/製品の形態的な質と探求された意味との関係を定式化することが期待される。また、探求された意味を説明するために参加者が述べた他の意味/価値/関連性を見つけることも可能になる。

< STEP4>

Designing Material/Product Concepts

このステージでは、全ての発見を統合し、デザインフェーズに入る。最も可能性のあるコンセプトは、何度も繰り返される機械的なテストによって検証される。一方、素材の体験的な性質は、インタビューやフォーカス・グループ研究などを通じて評価される。

ここでは、その素材がどこから始まり、何を目指し、何を思い描いたのかを思い出すために、最初に行った素材の特徴付けを再び参照することが重要になる。

具現化されたコンセプトは、その素材に意図されたすべての性質を示すはずであり、そうなると最終的な開発、製品化に進む「青信号」が出る。

以上が、Material Driven Design (MDD)のプロセスとなっている。

最後にプロセス全体を見直してみよう。

意味のあるアウトプットとするために、デザイナーは素材の特性評価(STEP1)から、全体的なビジョン(STEP2)へと移行する必要がある。また、ビジョンを有意義に作り上げることで、これまでにない体験を可能にすることが重要になる。(STEP3/4)

RognoliらによるExpressive Sensorial Atlasは、MDDのSTEP1とSTEP4の両方において有用なツールであり、基礎となる技術的特性や相互主観性(ある素材が特定の感覚的特質を持つということに人々がどの程度同意するか)の概念との関連において素材の感覚的な特質を理解することを容易にする。

別途まとめる予定です)

この手法は、デザインプロジェクトの性質(時間的な問題、予算など)によって、進め方や検討の深さが変わったり、省略されたりすることもある。また、デザイナーは、STEP1を完了した時点で、与えられたコンテクストの中で最終的なアウトプットについての考えをある程度持っている可能性があるため、Creating Materials Experience Visionを作成するSTEP2をスキップする可能性もある。だがSTEP1では、既存の製品や素材などの長所に立脚しているため、どちらかというと型にはまった解決策を導き出す可能性があることに注意するべきである。

以上、Elvin Karana, Bahareh Barati, Valentina Rognoli , Anouk Zeeuw van der Laan「Material Driven Design (MDD): A Method to Design for Material Experiences」2015の概要を整理しました。

Vision in Product Design (ViP)やExpressive Sensorial Atlasなど、素材の特性を発見するための手法が多々研究されているため今後取り上げられたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?