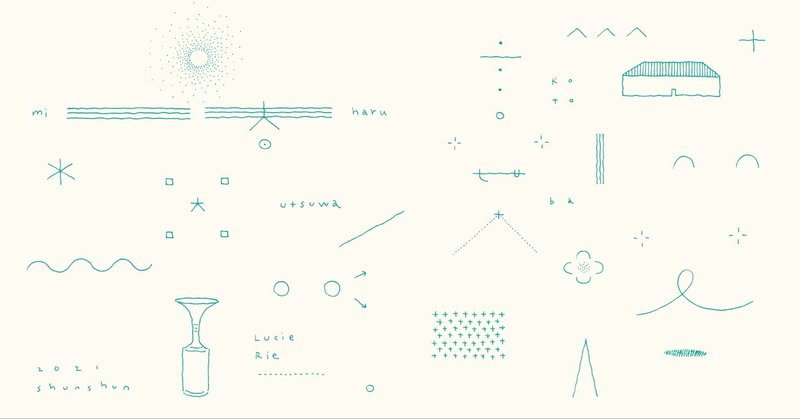

vol.27「ことば」啓蟄 3/5〜3/19

三春へ移住をしてこの春で丸5年が経つ。

「三春での生活はもう慣れましたか?」

この5年の間にお客様との会話の中で、よく聞かれた質問だ。冬の寒さや、都心から地方への環境の変化を気遣って下さるみなさんの気持ちがやさしい。だがそのやさしさに相応しい答えが咄嗟に出てこない。慣れたといえばそんな気もするし、まだ知らないことも多くて不慣れといえばその通りだし、どうなんだろう。そしていつも「ええ。まぁ」などと曖昧な返事で濁しているが、実のところ自分でもよくわからない。

そういえばまだ三春に移住をして間もない頃、郡山市美術館で開催されていた「ルーシー・リー展」へ行こうとしたときのこと。ヒョイッと車で向かえば20分ほどのことなのに、まさに不慣れで右往左往したことがあった。その展示は関東で開催されていた際に見逃していたもので、これは何がなんでも行かねばと、実は引越し前からチェックをしていたのだ。会期は引越したての数日後まで。行ける日は限られている。美術館へは夫をあてにしていたが仕事で都合がつかず、仕方なく一人で観に行くことにした。美術館までのアクセスを調べてみると、郡山駅からは循環バスが運行されている。後は三春駅から郡山駅までの電車を調べればいいだけだ。「なぁんだ、良かった」と、ここまでは何の問題もなかった。当時住んでいた集合住宅から三春駅までの道のりは徒歩だと約40分強。歩けない距離ではないが、心配性な上に越したばかりで土地に不案内だし、結局タクシーをお願いすることにした。

「三春の駅までタクシーを一台お願いしたいんですけれど」

「はい。◯△ ⬜︎※※※? 今から向かいます〜。住所をお願いします。◯分後には行きま〜す」

電話の向こうの声は低く早口だった。途中、聞き取れないことばがあったけれど、住所も伝えたし。まぁ大丈夫だろうと3Fにあった部屋の窓から駐車場を見下ろしていると、間もなくタクシーが一台到着。「良かった、良かった」タクシーに乗り込み、「駅までお願いします」と伝えると、「はい〜」の声とともにタクシーが走り出す。「あれ?駅までの道を調べた時は左に出るようだったけれど、歩きと車では違う行き方をするのか」そんな疑問が頭に一瞬浮かんだが、にこやかに話しかけて下さるドライバーさんとの会話によって、車窓からの景色とともに頭の中からスルスルと流されていった。

数日前に三春へ引越しをして来たばかりだと伝えると、ゆるやかなリズムで歌を唄うような、のんびりした土地のことばで、三春町の桜の素晴らしさや見どころ、お寺や温泉のことなどたくさん教えて下さった。まるで貸切の観光案内のように。ドライバーさんと、予約の電話を受けた人は違うようだが、声の主は早口だったのではなく、私が土地のことばをうまく聞き取れていなかっただけということが、話を聞きながら判明した。途中、途中わからないことばがいくつか出てきても、それも何だかあったかくて耳触りがいい。観光などではなく、これから自分はここで暮らしていく。このことばのリズムに馴染んでいくという、覚悟とまでは言わないけれど、それに似た小さな重石のようなものがおへそのあたりにゆっくりと静かに乗せられるようだった。そうなると、ドライバーさんの話(ことば)を聞き逃さないようにと一生懸命になっていく。が、ところで駅まではこんなに時間がかかるんだろうか?タクシーが走り出してから数十分経ったところでようやく気づく始末。

「あのぅ。三春駅までってこんなにかかるんですか?」

「なんだべ!郡山駅までかと思ったけんじょも三春駅かい」

正しくはないかもしれないが、おそらくドライバーさんの返答はこんな感じだったろうと思われる。当時の私はあたふたするばかり。じゃ、ここで降りますなどと言ったとしても距離感もわからないし、方向オンチでとてもとても美術館に行ける自信がない。あぁ。ルーシー・リーが遠ざかる。観に行けるんだろうか???

「実は郡山市美術館に行きたいんです」

「したっけ、もうすぐ前を通っから乗ってて。わりぃことしたない〜」

たぶんこんな感じのやりとりだった。

ドライバーさんは何も悪くない。最初の電話から始まっていたことだ。「三春駅から◯時の電車に乗って郡山駅に行きたいので」と、私が伝えていれば良かったのだ。私が聞き取れていなかったことばで何かを聞かれていたのかもしれないけれど、今となってはそれももうわからないしどうでもよくなっている笑い話。少しタクシー代はかかったけれど、無事にルーシー・リー展を満喫することもできた。三春にやってきて初めての洗礼。その後も知らないことばを次々と耳にするが、今ではずいぶんと慣れてきた。土地のことばを耳にすると、強ばった心をほぐされるようななんとも言えない安堵感がある。

「ありがとない〜(ありがとう)」「ない」は「無い」ではなく、ことばの中にニコリと微笑むあたたかさが感じられるのだ。