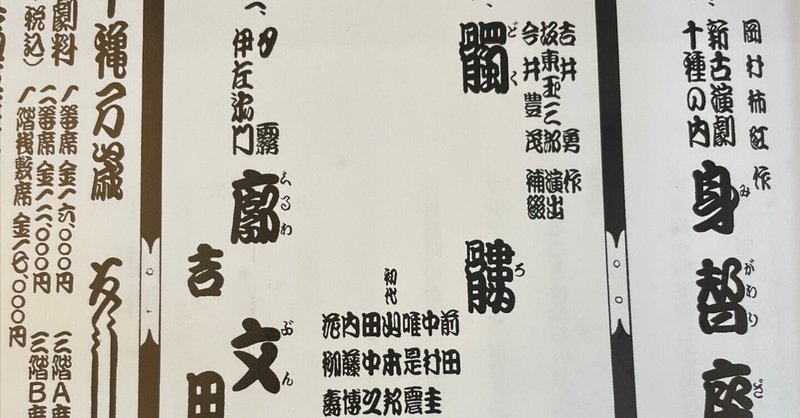

【劇評297】美と醜、対話と独白。人間の根源に迫る玉三郎の『髑髏尼』

なぜここまで暗い芝居をあえて舞台にのせるのか。

吉井勇作、坂東玉三郎演出、今井豊茂補綴の『髑髏尼』を観て、正直いっていぶかしく思った。

吉井勇の作は、大正六年。風変わりな歌舞伎が好まれた時代の初演である。筋書によると、玉三郎は昭和三十七年に、六代目歌右衛門の髑髏尼、十七代目勘三郎の七兵衛と平重衡で上演された舞台が目に残っていると語っている。今回の舞台は、幼い頃に観たこの特異な上演を、玉三郎独自の美意識によって再構成したのだろう。

第一場の都万里小路は、平家が都を追われ、源氏が無体な暴力をふるう世相が描かれる。烏の声を聞き分けることができる烏男(男女蔵)、乱世の世をなげく印西(鴈治郎)ら、独特の人物造形が並ぶ。

この舞台で特徴的なのは、対話が極端に少なく、それぞれが自分の思いをモノローグで語る形式を採っているところにある。人物像は立ち上がるが、人間の欲望や利害が対立するときに生まれるドラマに乏しい。

幼い我が子を攫われた新中納言の局(玉三郎)が登場してから、劇は引き締まる。六代目歌右衛門の『隅田川』の狂乱が瞼に蘇ってくるが、玉三郎の局は、圧倒的に若く、瑞々しい。この美しさには、どこか禍々しい傾きが混じっていて、のちの悲劇へとつながっていく。

尼寺の場になってからは、先の局は、髑髏尼となって亡くなった我が子の菩提を弔っている。

冒頭に登場する三人の尼僧(河合雪之丞、鴈成、竹之助)が、筋売りをするが、玉三郎が舞台に再登場する前に、神秘をまとった存在として幻影を創り出す。さらに醜い容貌で生まれ、鏡に自らの面体を写して観たことのない鐘守七兵衛(中村福之助)もまた、モノローグを語る。

福之助は、真摯にこのやりがいのある役に取り組んでいる。玉三郎は近年、こうした若手の育成に力を注いでいる。圧倒的なプレゼンスを誇る名女方と相対する経験が、彼らに緊張感を与え、のちの活躍につながっていく。

年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。