異なるものの中から「同じ」を見つける力が発想力を伸ばす

こんにちは。

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻になり、不便と不安の中でお過ごしのことと思います。医療関係者やインフラを支えてくださっている方々に深謝します。

こんなときですが、「異なるものの中に同じを見つける」ことについて、第2回目です。

本題に入る前に、最近目にする「異なるものの中に同じを見つけた」例について少し触れたいと思います。

4月17日から、1世帯に2枚の布マスクの送付が始まりました。

布マスクはウイルスを防ぐ効果が低い、ということが広く知られている中でのこの「新型コロナウイルス対策」については、立川志らくさんや自民党の閣僚経験者、その他何人もの人が「戦時中の竹槍のようだ」という発言をされています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200402-00000040-dal-ent

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/597489/

「~のようだ」と何かにたとえる比喩は、「異なるものの中に同じを見つける」ということのうえに成り立っています。

「コロナウイルス危機の中での布マスク」と「戦時中の竹槍」の中にある「同じ」は、「命の危険が関わる状況で」「身を守るのに役に立たない」「それを国(政府)が発想している」などでしょうか。

いくつもの「同じ」があるので、多くの人が「布マスク」から「竹槍」を想起し、また、この比喩が他の人にも伝わるのだと思います。

もう一つ、今日の「東京新聞」から。

「なぞなぞ」が特集されていました。

「○○とかけて、▢▢ととく。そのこころは△△」という古典的なスタイルの三段なぞなぞです。

紙面では、「三段なぞなぞを“再興”した」ねづっちさんのコメントも紹介しています。

この三段なぞなぞも、「異なるものの中の同じ」を見つけてつくります。1つ紹介します(*)。

坊さんとかけて、朝刊ととく。

その心は、

袈裟着て(今朝来て)、経(今日)読む

最近は新聞やお坊さんに馴染みのない方も多いので、念のため補足すると「朝刊」とは朝配達される新聞のことです。「袈裟」はお坊さんが身につける衣装のことで、「けさ」と読みます。「経」はお坊さんが読むお経で「きょう」と読みます。

「坊さん」と「朝刊」というぜんぜん違うものついて、意味の違う同じ音の言葉で、うまく言い表しています。

(*)この三段なぞなぞは、網焼亭田楽さんが、「謎かけの作り方」で古典的な名作として紹介されているものです。

http://w-dreamlibrary.com/Kotsu_Tsubo/pg340.html

さて、前置きが長くなりましたが本題に入ります。

前回、「異なるものの中に同じを見つける」力は、発想力、ひいては創造力の基礎的な力だと書きました。今回は、どうしてそうなのか、説明しようと思います。

まずは、「同じ」もの探しのゲームをしてみましょう。

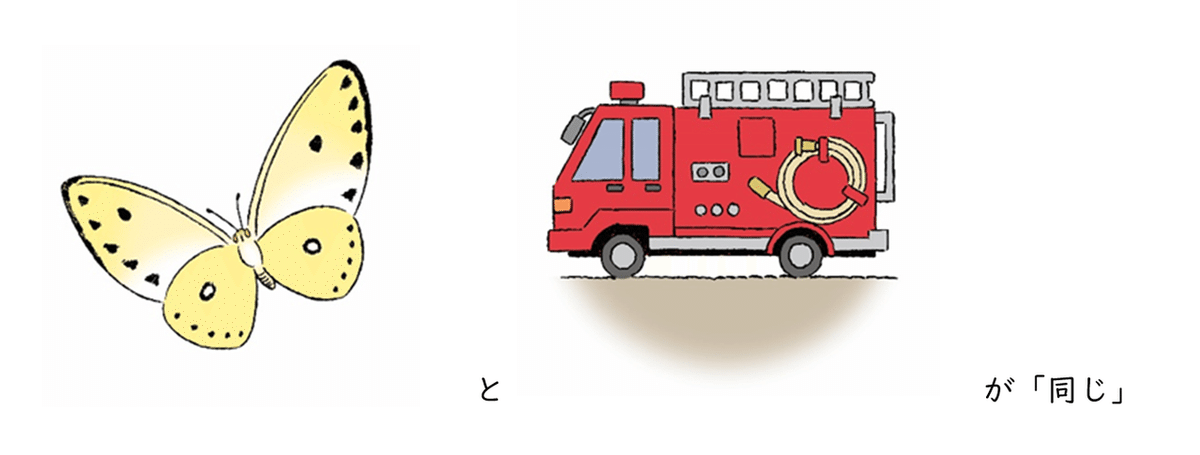

次のものの中にも、いくつかの「同じ」が潜んでいます。6つ全てを使って3組の「同じ」を見つけてください。

いろいろな「同じ」組み合わせが考えられます。たとえば――

チョウと鳥は飛ぶところが同じ

ラッコと船は海に浮かんでいるところが同じ

傘と消防車は赤い色が同じ

でも、ここでは、イカとロケットの例のように、「しくみ」に注目して「同じ」を見つけてみてください。

私が考えた3つの「同じ」はこれです(別の「同じ」を見つけることもできるかもしれません)。

どんな「しくみ」が同じかというと……

「異なるものの中に同じを見つける」ことは、それぞれから「ある観点(今回の場合は「しくみ」)での本質」を抽出し、それが「同じ」ことを見つけているのです。

そのことを図にするとこうなります。

イカとロケットだと、こんな感じです。

では、どうして「異なるものの中から同じを見つける」ことが、発想力の基礎となるのでしょうか。

「異なるものの中から同じを見つける」過程、つまり、それぞれに固有の具体的なことを取り除いて本質を見出すプロセスは、「抽象化」でもあります。固有なこととは、イカであれば、生物であること、海の中にいる、水平方向に移動するなど。ロケットなら、精密機械であること、金属でできていること、燃料を使うなどです。

抽象化すると、これらの具体的なことから離れて思考を広げることができます。

たとえば、「流体を勢いよく出してその反作用で動く」という本質を抽出できれば、ペットボトルロケットが飛ぶのも、ジェット風船が飛ぶのも(多少勢いは弱いですが)、ネズミ花火が高速で回るのも「同じ」だとわかります。じつは、タコも同じように海水を吐き出して泳ぎます。イカとちがってタコはロケットと形は似ていませんが、ある観点での本質がはっきりしていると、表面的なことにまどわされず「同じ」を見つけることができます。

本質を抽象化すれば、発想の幅は限りなく広がり、発想が豊になるのです。 また、「観点」が変われば別の「同じ」が見つけられます。

たとえば、チョウの口は、「用途」という観点では、「流体を吸う」ので、ストローと同じです。

また、ラッコと船はどちらも浮力によって浮いていますが、ラッコは十分な浮力を得るために、密集した毛の間に空気をためています。「浮力を得る方法」という観点では、「体のまわりに空気をキープ」しているわけで、この観点では船ではなく、「浮き輪」と同じです。

などなど、観点を変えれば別の「同じ」がみつかり、発想は広がります。

異なるもの同士が関係なさそうなほど、「同じ」を見つけたときの面白さ、醍醐味があります。

今朝の「東京新聞」のなぞなぞに関する記事に「心の二つの文意が離れているほど秀作とされ」という一節があります。「心」とはなぞなぞの解の部分です。もともと似ているものの中に「同じ」を見つけても面白みはあまりありません。

というわけで、なるべく関係なさそうな「異なるものの中に同じを見つける」力をみがくことが、発想力の基礎となり、ひいては創造性を高めることにつながります。

じつは、「異なるものの中から同じを見つける」力は、大人より子どものほうが優れています。小学生の子どもたちと「同じ」もの探しのゲームをすると、子どもたちは楽しそうに次々と同じもの同士を発見していきます。多くの大人が頭を抱えるのとは対照的です。

大人は学習や習慣などによって培われた固定観念に縛られて、柔軟に「観点」を見つけることが子どもに比べて下手になっているのです(もちろん、大人の中にも子どもたち同様の柔軟な発想力を持っている人もいます)。

この力は、じつは逆境にも強くなれる、レジリエントな力でもあります。それについては、次の機会に。

*** *** *** *** *** ***

「等価変換理論」については、おいおい紹介できればと思いますが、以下のサイトや本などもありますので、ご参考まで。

●NPO法人日本創造力開発センターのサイト

https://www.jcdc.jp/等価変換理論について/

●入門書:『改訂・増補版 創造性の科学――図解・等価変換理論入門』市川亀久彌著

1970年より20年あまり版を重ねたロングセラーの入門書を2005年に改訂・増補。

オンデマンド出版でお求めいただけます。

四六判272ページ(5,500円+税)

冒頭の52ページはカラーでさまざまな「同じ」や「発見」「発明」を視覚的に展開。

●『図解でわかる等価変換理論―技術開発に役立つ70のポイント』(等価変換創造学会著 日刊工業新聞社)

四六版162ページ(2,200円+税)

実際の開発事例の解説を中心に、技術開発力を高めるトレーニングなど。見開きごとに図解。

●実践的な開発や問題解決の通信講座もたくさんの方に受講していただいています。https://www.jcdc.jp/jcdcの活動/通信教育-jtex/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?