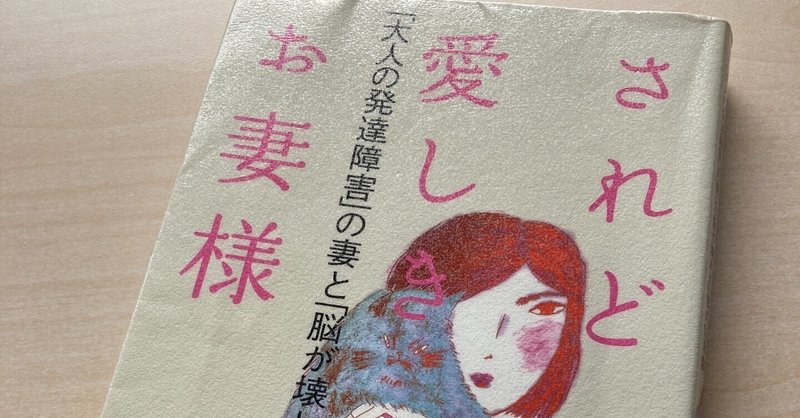

鈴木大介『されど愛しきお妻様』

『打ちのめされるようなすごい本』というタイトルを聞いたことがある。そういう本があるとしたら、私にとってはこの本だ。

鈴木大介『されど愛しきお妻様 「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』(講談社)。「書ける」ことって凄いことだと、打ちのめされるノンフィクションだった。

著者は主に若者の貧困について取材を続けてきたルポライター。発達障害を持つ「お妻様」との出会いから同棲、結婚、そして自身が脳梗塞になってからの日々を綴った18年間の記録が本書だ。

「書く」こと

「書く」ってこういうことなんだ、と思った。2人が出会ってから結婚するまでの日々に、これでもかと色々な出来事が起こる。家事の分担がスムーズにいかないことからのストレス、喧嘩、それが原因となる妻の自傷など。ここで書いてある事実だけ並べても追いつかない。本当に「大変」だったであろうことを、振り返りながら、同時にその場にいると錯覚するかのような克明さをもって書いているところが、もう「すげー……」としか言いようがない。さらっと書いている(ように見える)が、この2つを同時にやりながら文章にするって簡単にできないことだと思う。特に、脳梗塞が原因で高次機能障害を負ってからの、「伝えたいのに言葉にならない」「段取りができない」ことの苦しみは胸に迫った(その後の、障害が緩和されるにつれて「苦しさ」を忘れていくところも)。

さらには、なぜ家事が分担できなかったかを妻の入院や自身の脳梗塞によって気がつき、そのことも書いている。そして著者と妻は得意・不得意が正反対であるため、それを基に家事を分担すれば良いという考えに至る。「気づき」を経ていかに2人で暮らしていくかを模索する18年間なのだ。正直、自分が取ってしまった態度や間違いなんて、大体の人が振り返りたくないと思う。しかもそれを出版するのだ。ここまでやって「書く」ということなんだと打ちのめされた。もちろん、著者の側から見た話しであり、本書に出てくる著者の妻や義母には違う考えがあるだろう。でも、自分が捉えたことに関し誠実に書く、ということを感じる一冊だった。読んだだけの私が偉そうに言えることではないけれど。

この本で気づきを得たり励まされたりする人がたくさんいると思う。夫婦間の話であるけれど、分担や何が「障害」となっているかは、広げれば社会の話だ。

原因は「環境」の側にある

女が洗い物をやって当然という「環境」が、それが苦手な女性たちの不自由を「家事ができない女」という障害にし、かつ加害的な女として排除と攻撃の対象にする。(中略)だが、その対立も加害も被害も、原因は「環境」の側にあるのだ。

(中略)男ならこのぐらいのことでくじけるな。男なら働いて家族を養って当たり前。男なら女を守れ。そんな言説に、「やれて当たり前のことができない」男はどれほど自尊心をくじかれつつ生きてきたのだろうか。(211-2ページ)

ジェンダーバイアスと「発達障害」の接点、障がいと環境について。改めて、「障害」は「思いやり」で解決するものではなく、環境の話だと思った。著者は、こうした考えが浸透するには時間がかかるが、「少なくとも家庭や職場といった小さなユニットの中であれば、今日からでも始められる改革だ」と書いている(213ページ)。まさしく「小さなユニット」から実践してきた著者の、記録であり提案だった。

『されど愛しきお妻様「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』

鈴木大介 講談社 2018

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?