【試し読み】イタリアで話題沸騰ポッドキャストが書籍化!『生きものたちの「かわいくない」世界 動物行動学で読み解く、進化と性淘汰』ヴィンチェンツォ・ヴェヌート=著/安野 亜矢子=訳

12/10刊行『生きものたちの「かわいくない」世界 動物行動学で読み解く、進化と性淘汰』(ヴィンチェンツォ・ヴェヌート=著/安野 亜矢子=訳)を試し読みでお届けします!動物たちの知られざる側面に迫ります。

はじめに

ゴリラのアレは○センチ

私が初めてゴリラを見たのは、中央アフリカ共和国とコンゴ共和国の国境にある森を訪れたときのことだった。狩猟採集民であるふたりのピグミー族(バヤカとも呼ばれる)が、マチェーテで手際よく森を切り開きながら案内してくれた。私たちの目的は、マックス・プランク研究所が9年にわたって調査をしたために、人間に慣れてしまったニシゴリラの群れを撮影することだった。

森を歩きはじめて数時間後、ゴリラの家族が一晩を過ごしたと思われる寝床を発見した。子どもを連れた数匹のメスに遭遇したのはその直後だった。私はその美しい姿をうっとりと眺めながら、望みがかなった幸せを噛み締めたが、事前にガイドからこんな警告を受けていたことも思い出した。

「群れを率いる大きなオス、マクンバに会っても、動いたり睨みつけたりしないでください。敵だと思われたら、殺されてしまうかもしれませんから」

「わかりました」

体長2メートル、体重180キロの巨体でありながら、ネコのように俊敏なオスのゴリラを睨んではならない。妻たちを奪いに来たと勘違いさせる恐れがあるからだ。

やがて、どこからともなくマクンバが現れ、私たちと彼の家族のあいだに立ちはだかった。部外者である私は瞬間的に目をそらし、身を小さくした。履いていた登山靴の先をじっと見つめながら、彼に受け入れてもらえることを願ったが、そう簡単にはいかなかった。マクンバは自分の力を見せつけようと低木につかみかかり、まるでスティック状のパンを折るかのようにそれを折った。さらに幹を叩いて枝を引きちぎり、声をあげながら走り出したのだ。一歩踏みだすたびに地面が振動する。だがしばらくすると、マクンバは急におとなしくなった。満足するまで力を見せつけることができたうえに、私たちが敵ではないと理解したのだ。

私はようやく力を抜いて、威厳に満ちた美しいマクンバに目を向けた。頭部は赤茶で、背中から踵にかけて銀色の毛で覆われている。まるで、エレガントなパンツを履いているかのようだ。マクンバから連想される言葉といえば、強靭、巨大、パワフル。太腿の裏の大腿二頭筋だけで、私の太腿くらいの幅がある。両腕を広げると約3メートルにもなり、胸板はフライパンのように固そうだ。

けれども、そのたくましさのなかに違和感を覚えた。なんと、ペニスがないのだ! 正確には、ないというわけではない、あるにはあるが……見えないのだ。2メートルの体長と、180キロの体重を持つおとなのゴリラのペニスの長さは、3センチ。しかも、勃起した状態で!

なぜなのか? なぜ自然はゴリラをこんなにみじめな目に遭わせたのだろう?

この問いに答えるために、ゴリラだけでなく、ヒトを含むすべての動物の性に関する、面白い物語を紐解いてみよう。それによって、これまで医師にも神父にも臨床心理士にも明らかにされなかった、ヒトの性の秘密が判明するかもしれない。この話題を進化生物学の観点から扱うのを嫌がる人もいるはずなので、少し危険なテーマではある。実際、私の友人のアンジェラも、本書に先駆けて公開されたポッドキャスト版を初めて聞いたあとでこう言った。

「人間と動物を同列には語れないわ」

なぜだろう? 私たちは動物だ。ジャレド・ダイアモンド博士が、『人間はどこまでチンパンジーか? 人類進化の栄光と翳り』(新曜社、1993年)で語っているように、私たちは地球を支配している「裸のサル」だ。文明を作り上げ、戦争をし、大聖堂を建設し、宇宙に行き、歌い、踊り、絵を描き、夢を抱き、発明するサルなのだ。

私たちのあらゆる能力と振る舞いは人間特有のものではあるが、ダイアモンド博士が言うように、「それらはほかの種から直接受け継いだものであり、進化の避けられない法則を経て、私たちのもとにたどり着いた」のだ。

先ほど言語機能の話でも触れたことだが、だからこそゴリラやワニやオウムといった動物たちは、私たち人間がどのような存在であるかを教えてくれる。しかし、それは、人間が地球の外から来た宇宙人のような視点を持ち、「万物の霊長」という高みから降りる謙虚さを持っているときだけだ。

本書を世に送り出すことを思いついたのは、何年も前に同じテーマを扱ったテレビ番組の制作に携わったときのことだ。自分からやりたいと言ったわけではなかったが、大学卒業後、私は放送作家および番組司会者として、テレビ番組の制作にかかわるようになっていた。

イタリアのテレビチャンネルである「LA7」では、プライムタイムに放送された『Missione natura(ミッション・ネイチャー)』の脚本と番組の進行を7年間担当した。この番組は、動物や雄大な自然、そして人間たちの物語を現地から伝えるというものだったが、それは大学の教員時代にしていたことの延長のようなものだった。

テレビの世界に飛び込む前から、私は辺境の地に赴き、野生動物とともに過ごしながら彼らを研究し、そこで得た知識を学生たちに教えていた。そう、たしかに私は「教えて」いたが、正確には「語っていた」と言ったほうがいいかもしれない。自らの体験を通して、生物学や動物行動学について生徒たちに語っていたのだ。

「LA7」での番組が終了すると、「Sky」と「Mediaset」から新しい番組制作の依頼が来た。Skyでは、イタリアのファミリー層に科学の面白さを伝える中心的な役割を果たしていた『DeA Sapere』の司会を務め、Mediasetではゴールデンタイムの3番組『Life:Uomo e Natura(ライフ─ヒトと自然)』、『Alive:storie di sopravvissuti(アライブ─生存者の物語)』、『La settima porta(七番目の扉)』を任された。幸運なことに、現在も「Canale 5」で『Melaverde(青りんご)』の司会を務めさせてもらっている。

これまで担当した番組は、どれも少しお堅い雰囲気だったので、〝生きものたちの「かわいくない」世界──ゴリラのアレが小さいわけ〟と題した企画書を書き、名のあるマスコミ関係者に売り込んでみたが、なかなかいい返事はもらえなかった。すっかり困り果てていたときに出会ったのが、ロッサーナとジャン・アンドレアだ。

当時、ふたりはテレビ用コンテンツを作る小さな会社を設立したばかりだった。私は彼らとともに番組フォーマットの執筆と企画にとりかかった。けれどもある日、「ポッドキャストが聞けるプラットフォームを開設することにした」とふたりに言われ、私は少しとまどった。ポッドキャストとは……?

ふたりの説明によると、ポッドキャストとはインターネットでダウンロードできる音声ファイルのことで、発信する側はどんなテーマについて話してもいいという。この新しい伝達手段を使って科学を広めたいと思い、温めていたアイデアを提案したところ、ロッサーナとジャンは大いに賛成してくれた。そこで、私はタイトルに少し手を加え、伝えたいことを一気に書き上げて、レコーディングスタジオに向かった。

そのときはリハーサルだったのだが、何かが足りない気がした。もっとはっきり言うと、この物語の旅に同行してくれるパートナーがいればいいのに、と思ったのだ。頭に最初に浮かんだのは、テルモ・ピエバニ氏だ。大学教授であり、科学の偉大な普及者であり、作家であり、進化論の最も優れた専門家のひとりであり……要するに手の届かない存在だ。それに、ピエバニ氏は知り合いではなかった。何年も前にビコッカ大学で見かけたことがあるだけだ。そういうわけで、彼が一緒に番組を作ってくれるはずがないと思っていた。それにもかかわらず、彼がオファーを受けてくれたこと、そして前半の6つのエピソードを一緒に録音してくれたことには心から感謝している。

後半の6つは、私と同じ生物学者で、科学専門書の出版社のトップを務めるミケーレ・ルッツァット氏の協力を得て録音された。タイトルのせいか、テーマのせいか、はたまた共演者のせいか、とにかくストーリア・リーベレ社が最初に作ったポッドキャストのひとつである『生きものたちの「かわいくない」世界』は好評を博した。

本書はその書籍版だ。より深い洞察、逸話、物語を盛り込んだので、ポッドキャスト版とは大きく異なるものになっている。今回は共演者がいないので、読者であるあなたと私のふたりきりだ。物語を始める前にひとつだけお伝えしておきたい。

あなたは本書を読みながら、私の友人のアンジェラのように、ときどき首をかしげたくなるかもしれない。ヒトは本質的に一夫多妻制なので、あくまでも恋愛は子育てを目的とした一時的な性的一夫一婦制を作るためのものであり、子どもが巣立ったら消えてなくなる─そんなふうに言われたら、違和感を覚えるかもしれない。人々にとって愛とは、甘い言葉であり、ロマンであり、信仰だからだ。

私は宇宙人のように、進化生物学者としての客観的な立場から、人間をほかの地球上の動物たちと同列に見ているが、だからといって恋をしないわけではない。むしろ、ついこのあいだ恋をしたばかりで、今もお腹のなかでチョウが踊っているのを嬉しく思っているぐらいだ。

第1章 オスとメスの戦争

生物が進化を遂げるのは、生存するためだけでなく、繁殖を有利に行うためである。性欲は、交尾によって繁殖するすべての生物の行動を導く力だといえる。40億年のあいだに、性欲はたくさんの生物を生み出し、世界をより複雑に、そして大所帯にしてきた。そのあいだ、オスとメスは静かな戦いを繰り広げてきた─。いわば、オスとメスの戦争だ!

多様性を促す性交

ミミズ、アメーバ、魚、昆虫、ナメクジ、そしてクジラ─バクテリアからヒトまでのすべての生物は繁殖に追われている。ただし、繁殖は必ずしも性と結びついているわけではない。

たとえば、ウイルスはひとつの細胞に付着したあと、自らのDNAを注入し、同じウイルスが数千個できあがるまで、何千回も複製を繰り返させる。そして、ほかの細胞でも同じことを繰り返す準備が整うと、侵入したその細胞を破裂させる。このとき、性別という概念は存在しない。

ウイルスに雌雄はないが、ひとつのウイルスが何百万、何十億もの数に及んで複製される。バクテリアも同様だ。ひとつが分裂してふたつのクローンとなり、それが4、8、16と増え、何十億もの同一のバクテリアが生まれる。ここでは〝同一〟というのがキーワードだ。

交尾によって繁殖する生物のほとんどが自分のコピーを作ることができないのは、繁殖するために、自分に似た別の存在が必要だからだ。

このタイプの生物には、オスとメスのふたつの性別がある。繁殖するために巡り合い、自分たちの遺伝的遺産を結びつけなければならない似通った存在だ。それらは漫画『ドラゴンボール』のキャラクターのように融合するのではなく、それぞれがもう一方と接合できる生殖細胞である配偶子を生成する。

メスは、オスの精子を受け取ることができる大きな卵を作り出す。卵には完全な個体を生成するために必要な遺伝子情報が半分しか含まれておらず、その点で配偶子は奇妙な細胞だといえるだろう。遺伝子の半分を母親が、残りの半分を父親が持っていて、双方の遺伝子が出会って融合すると、その遺伝子を生成した個体とはまったく異なる個体が形成される。〝異なる〟というのが、ここでのもうひとつのキーワードだ。

なぜこんなにややこしい仕組みになっているのだろう? 繁殖が生まれながらの欲求だというのなら、単独で繁殖したほうがいいのではないか?

しかし、答えはノーだ。私たちは〝多様性〟のおかげで進化し、時間とともに変化することで生き延びているからだ。わかりやすく説明するために、悲しい例を挙げてみよう。

まず、この地球上のすべての人間が「同じ」だと想像してみてほしい。とりあえず、地球上に何十億人ものシャーリーズ・セロンがいて、彼女たちが自分を複製して別のシャーリーズ・セロンを生み出しているとする。ある日、ウイルスが流行りだすが、誰ひとりとして免疫を持っていない。すると一瞬のうちに、私の愛する女優は地球上から姿を消すことになる。

現在、世界中で猛威を振るっているコロナウイルスは人間が初めて遭遇するものなので、私たちにとって脅威である。それでも、この地球上にふたりとして同じ人間がいないおかげで、ウイルスは人間を絶滅させることができない。多様性のなかに生存と進化の秘密がある。そして、性交は多様性を生み出す原動力なのだ。

オスチームとメスチームのゲーム

性交とは、オスのチームとメスのチームに分かれて対決するゲームだ。戦略はチームごとに異なるが、オスとメスはともに繁殖を最終目標としている。オスは父親になるにあたって、低コストの細胞である精子をほんの少しメスに投資するだけでいい。一方で、メスは決して無駄にできない、大きくて、栄養豊富で、数に限りがある卵を使わなければならない。オスとメスのあいだに〝戦争〟が起きるのはこのためだ。

ヒトの男女には、親になる際のエネルギー投資に大きな差があるため、この戦争の仕組みを説明するのに最適な例だ。男性は、ひとつの精子さえあれば父親になれる。精液1ミリリットル中には約2000万個の精子が含まれており、一度に射精される精液量は2ミリリットルから6ミリリットル。つまり、射精するたびに4000万個から1億2000万個の生殖細胞が生成される。理論的には、一度の射精で何千万人もの子どもの父親になれる可能性があるということだ。私の体内では10代のころから休むことなく精子が作られているが、年をとってもそれは変わらないだろう。

一方で、女性の卵子の数には限りがある。母親の胎内にいるときの卵子の数は約700万個だが、その後、新しく作られることはない。その数は出生時に約200万個になり、月経が始まると卵巣のなかの卵母細胞は約30万個にまで減少する。思春期から閉経にかけて、卵巣は成熟した卵子を約500個放出するが、初潮が12歳、閉経が54歳、そして放出される卵子が毎回ひとつずつだとすると、一生のあいだに妊娠に結びつく可能性のある卵子の数はかなり限られる。それに対し、男性は生まれてから死ぬまでのあいだ、休むことなく何億個もの精子を作り出す。親になるための投資、つまり親になるための努力は、もちろん生殖細胞の生成だけにとどまらない。

一度の性交によって、1億2000万の精子すべてが女性の体内に入り、ただひとつの卵子の準備が整っている場合に受精が行われる。男性はこの時点で努力を放棄しても、一切のエネルギーを消費することなく父親になれるが、女性はその後もエネルギーを消費しつづける。

子宮に着床した受精卵は胎児となり、胎児は9カ月もの長いあいだ、胎盤を通じて成長するために必要な栄養と呼吸するための酸素を、母体の血液から吸収しつづける。そしてこの世に誕生すると、離乳するまでの数カ月間、母親の乳房に張りついている。父親がいない場合、赤ちゃんは少なくとも15年間、唯一の親である母親のもとであらゆるサポートを受けながら成長する。このように考えると、ヒトの男性が持ち得る子どもの数は非常に多いが、女性が持ち得る子どもの数は非常に少ないといえる。

私は好奇心から、歴史上で最も多くの子どもを持った男女をインターネットで調べてみたことがある。それによると、男性で最も多くの子どもを持ったのは、1672年から172 7年までモロッコのアラウィー朝を統治し、その残虐さでも名を馳せた皇帝ムーレイ・イスマーイール。

当時のフランスの外交官の手記によると、皇帝には500人の側室がいて、彼女たちとのあいだに868人の子どもをもうけ、そのうち女児が343人、男児が52 5人であったという。しかしその数に関しては、888人、1042人、1171人といったいくつかの説がある。このとてつもない数字には言葉もないが、正直なところ、50 0人も側室がいれば、私も似たようなことをしていたかもしれない。

個人的にこれよりもっと驚いたのは、18世紀にロシアのシューヤに住んでいたある女性の話だ。彼女は双子の出産を得意としていて(もしくは、双子の出産を強いられていたというべきか……。表現はお任せする)、69人もの子どもを産んだという。これらのとんでもない数字─モロッコの皇帝の子ども868人と、ロシアの女性の子ども69人─を比較すると、圧倒的に男性が多い。モロッコの皇帝に1000人の側室がいたとしたら、彼はそれほど苦労せずにもっとたくさんの子どもを持てたかもしれないが、ロシアの女性が自身の記録を破ることはできなかっただろう。

私たちヒトの性は、自分と同じ遺伝子を持つ者を残せればいいという単純なものではないが、ヒトの行動の大部分をつかさどる性欲が、ほかの生物と違うと思ってはならない。進化において、性欲が果たす役割は実に大きい。性欲を強く感じた生物だけが子孫を残せるのだ。

進化の観点から考えると、カエルや魚やシカやヒトの生涯が報われたか否かは、作った子どもの数による。本書の導入部で触れた白いチョウと黒いチョウの話のように、細菌、海藻、植物、菌類、そして動物は、素晴らしい遺伝的遺産を持っていても、繁殖に失敗すればその遺産は自分の代で消滅してしまう。

だからこそ性欲は生物を交尾に駆り立てるのだが、これまで見てきたように、オスは親になるにあたって何も捧げず、一方のメスは多くを捧げる。理論的には、オスはあらゆるメスと交尾をすることで進化競争に勝つことができるが、メスは産んだ子どもが生き残り、繁殖することを保証してくれるオスとだけ交尾をする。

オスとメスのゲームにおいて、メスが選ぶ立場にあり、オスが選ばれる立場にあるのはこのためだ。

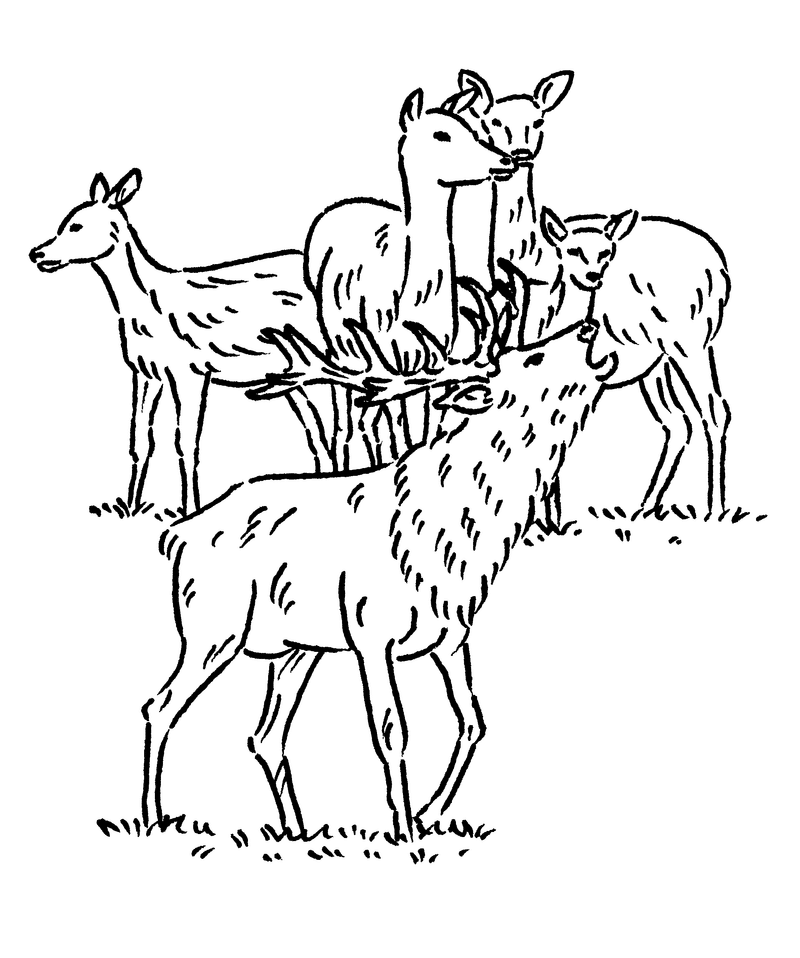

最強を求めるアカシカ

メスは最高の遺伝子を持っているオスか、繁殖において自分と同じぐらいの苦労をしてくれるオスを選ぶ。では、そのオスが最高の遺伝子を持っているかどうかを、メスはどのように見分けているのだろう? 最も判断しやすい基準は、オスの凶暴性だ。

夏が終わりに近づくと、日が短くなり、夕方には風が涼しく感じられるようになる。そんなころ、森のなかから激しいうなり声が聞こえてくる。アカシカの咆哮だ。

1年の大半を単独で、もしくはほかのオスと過ごしていたオスのアカシカは、交尾の準備を整えたメスを求めはじめる。繁殖期がやってきたのだ。オスは自分の魅力をアピールするために尿をまき散らすので、空気中にはテストステロンのにおいが漂っている。うなり声や力強い鳴き声は、自分の体の大きさを相手に伝える。声の響きが深いほど、それを発する動物の体は大きいからだ。その声を耳にした小さな動物は、危険を避けるべくすぐさま逃げていく。

この時期になると、やわらかい草木からの栄養で1年かけて成長してきた大きな角は、硬く鋭くなり、いつでも戦いに使える凶器と化している。深い響きのある声と太い首を持つ、年をとったオスの周りにメスが集まってくるが、森のなかからもう1頭のオスが出てくる。そのシカも同じぐらい大きくて強そうだが、もう一方のオスよりも若い。

年長のアカシカは彼を見て、自分に近づくのを諦めさせようと、角と前足で地面を掘りはじめる。しかし、若いアカシカは怯むことなく近づいていく。やがて2頭はそろそろと向かい合い、互いを観察しながらにおいを嗅ぎ合う。どちらが強いかを知ろうとしているのだ。

どちらも引き下がらない場合には、戦いが始まる。2頭は向かい合って後ろに下がると、頭を上げ、助走をつけて正面からぶつかり合う。衝突による激しい音がそれぞれを怯えさせ、角の先端が肌や目をかすめ合う。2頭は全体重をかけて押し合い、鋭い角を相手に突き刺そうとする。

若いアカシカの力はたしかに強いが、年長のアカシカも依然として活力にあふれている。何より、これまで幾度も激しい戦いをくぐり抜けてきた経験があるので、若いアカシカでは歯が立たない。押さえつけられた若いアカシカは身をよじり、角で突かれるリスクを冒しながらも必死に腰を突き上げて抵抗するが、ついには飛び跳ねながら逃げ出した。年長のアカシカの勝ちだ。

メスたちはその戦いを冷静に見守っていた。年長のアカシカが負けていたら、メスたちは彼を見捨て、若いアカシカを選んでいただろう。交尾のあと、メスは子育てに関してオスから何の助けも得られないが、最強の遺伝子を持つオスの子どもは父親がいなくても生き残るため、問題にならない。

このように聞くと、オスはずいぶん楽だと思うのではないだろうか? だが、ハーレムを持つオスには、それを運営し、管理し、守るという義務があり、そのためには食事や睡眠の時間を返上して、戦いにすべてを注がなければならない。しかも、たくさんの精子を持つ強いシカの一生には体力が欠かせない。そのような日々に耐えられるオスはせいぜい数頭なので、決して楽とはいえない。100頭いるシカのうち、繁殖できるのは1頭だけだ。ほかの弱いシカは、繁殖する強いシカを眺めることしかできない。

洗練を選ぶクジャク

子育ての援助を求めない代わりに最強のオスを選ぶ、というメスの戦略は、哺乳類においては一般的であり、ゾウアザラシ、ライオン、インパラ、アイベックスなどにもあてはまる。たしかに、最強の動物が最強の遺伝子を持つことは容易に理解できる。だが、なかにはより洗練された選択をする動物がいる。たとえばクジャクだ。

私が初めて野生のオスのクジャクを見たのは、インドのバンダフガー国立公園を訪れたときのことだ。トンマーゾという少し融通の利かない作家と一緒に、テレビ番組『ミッション・ネイチャー』のロケをしていた。撮影していたのはトラの特集だったが、私たちは園内にいるすべての動物─アクシスジカ、クマ、サンバー、クジャク─をカメラに収めた。野生のクジャクと私のツーショットを撮るアイデアにトンマーゾが乗ってくれたので、私は意気揚々とクジャクに近づいたのだが、クジャクは長い飾り羽などものともせず、軽々と飛び去っていった。

それを見たトンマーゾはこう言った。「信じられない。どうしてあんな鳥が飛べるんだろう? うまく飛ぶことなんてできないだろうに」私はそんなことを言う彼を憎らしく思いながら、照りつける太陽の下で何度もクジャクに近づいたが、そのたびにクジャクはどこかに飛んでいってしまった。動物の生態に詳しくない人からすれば、巨大な羽を持つクジャクが飛ぶなんて、たしかに不思議かもしれない。

クジャクのオスがあんな羽を持っているのはなぜだろう? それは、メスが最高のオスを求めているからだ! オスのクジャクはメスと出会うと、羽を扇形に大きく広げ、美しい模様を見せながら気取った足取りで歩く。

たいていの場合、メスたちは気のないふりをしているが、実際には気取って歩くオスをじっくりと観察している。オスは興味を持ってくれないメスに時間をかけられないので、メスの前で羽を開いたら背を向けて、飾りのない部分を見せる。興味を持ったメスはオスの前に立ち、細部までじっくりと観察する。

そのとき、オスは尾を高く上げてすべての羽を見せつけ、ときには勢いよく羽を振って、自分の強さをアピールする。羽の「眼状紋」、色の鮮やかさと輝き、そして頭上の冠羽。それぞれの形や色は見事に調和していて、将来のパートナーをうっとりさせるほど美しい。だが、メスの心はそう簡単に奪えない。ショーに惑わされることなく、すべてを値踏みする。

クジャクの飾り羽は数カ月にわたって成長しつづけるが、そのあいだににありつけなかったり、病気にかかったりすると、短くなってしまう。羽に寄生虫がつけば鮮やかさがなくなるし、ダニがつけば眼状紋がぎざぎざになる。しかし、羽の状態が完璧であれば、そのオスは健康であるだけでなく、強靭で、遺伝子も最高品質ということになる。これほどの大きな羽を持ちながらも、捕食者から無事に逃れつづけてこられたからだ。

メスはそういうオスに対しては、生まれてくる子どもが父親のように強くなると確信したうえで、身を任せることができる。つまり、クジャクの有名な飾り羽は嘘をつかない─というより、つくことができない。クジャクのメスもまた、オスの援助なしに子育てをしなければならない代わりに、強いヒナだけを手に入れられるのだ。

コクホウジャクは、アフリカに生息する鳥だ。オスは真っ黒な体をしているが、肩の部分だけ赤く、尾はクジャクが羨むほど長い。彼らは縄張りにメスを引き寄せるため、ゆっくりと華麗に宙を舞う。茶色がかった小さなメスは、通り過ぎていくオスに魅力を感じると、見返りを求めることなく交尾をする。

スウェーデンの動物学者マルテ・アンデルソンは、オスの尾をここまで長く進化させたのがメスであることを実証するために、次のような実験を行った。まず、多くの野生のオスを観察したあと、そのうちの数羽を捕獲し、尾を短く切ったグループと、元の尾にほかのオスから切り取った尾をのりで貼ったグループを作る。そして、通常の尾を持つオス、非常に長い尾を持つオス、尾の短いオスという3つのグループを自然に戻して観察したところ、案の定、最も繁殖に成功したのは、人為的に尾を伸ばしたグループだった。なんと、その季節に繁殖できたのは、そのグループのオスだけだったのだ。この実験によって、オスが独特の形体をしていたり、ハンディキャップを持っていたりするのは、メスに選ばれるためだと明らかになった。

続きは本書でお楽しみください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?