解剖学 消化器系(消化管・口腔~咽頭)

今までアスレティックトレーナーの勉強をしてきた中で、自然と避けてきていた分野である内臓系(消化器系や呼吸器系・内分泌系などなど)、、

今後、自分はアスリートを対象に見ていくからあまり関係がないだろうと勝手に決め付けて骨格系や運動器系の勉強ばかりに没頭していました。

今思えば考えが未熟すぎてほんとに恥ずかしい限りです。

でも鍼灸の専門学校に通い出して初めの解剖学で学び始めたのが「消化器系」でした。

苦手意識が猛烈に強い中必死に教科書と睨めっこして勉強した内容をここにまとめていきたいと思います。

一学生がまとめた授業の資料程度だと思って見てもらえればと思います。

消化器系について

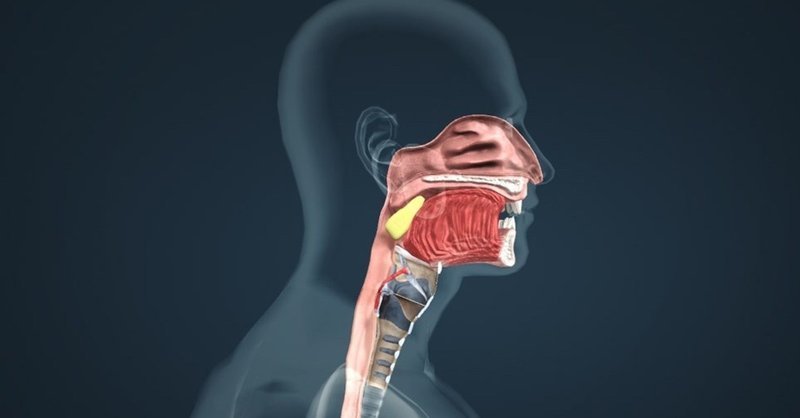

消化器系の全体構造

食物を取り入れ咀嚼し、消化液で分泌して栄養を吸収する気管系である。

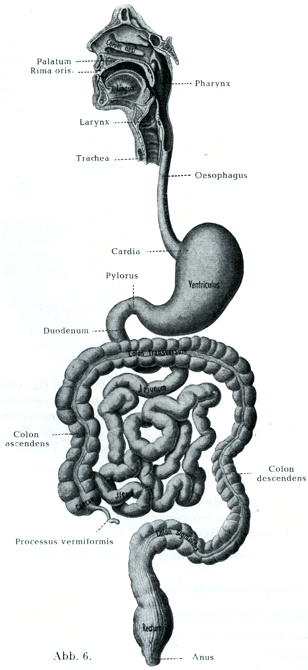

口から肛門に至る食物の通路となる消化管と、消化液を分泌する消化腺(付属腺)とからなる。(図:消化管の全体図)

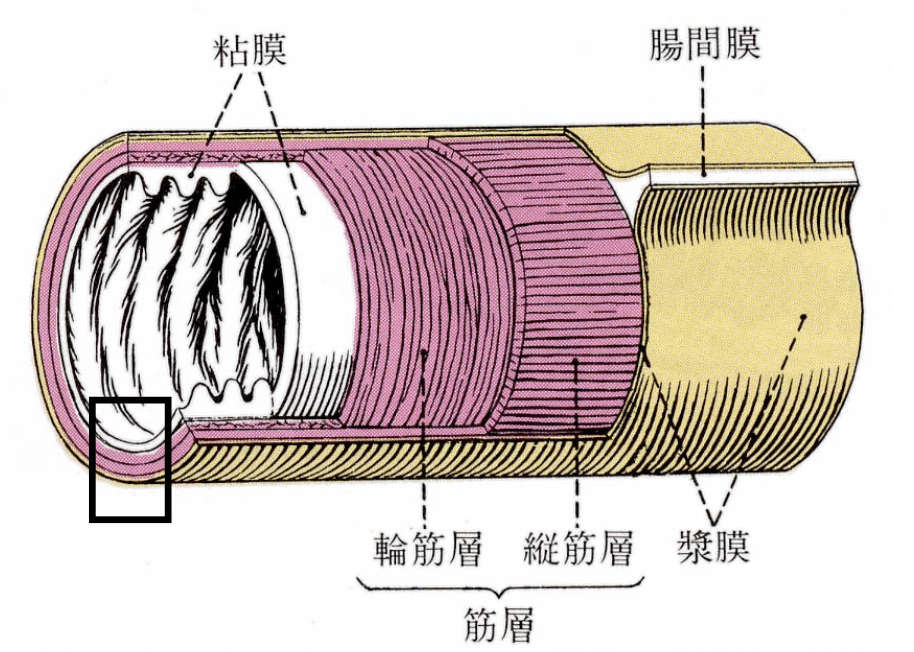

消化管の基本的構造

消化管とは

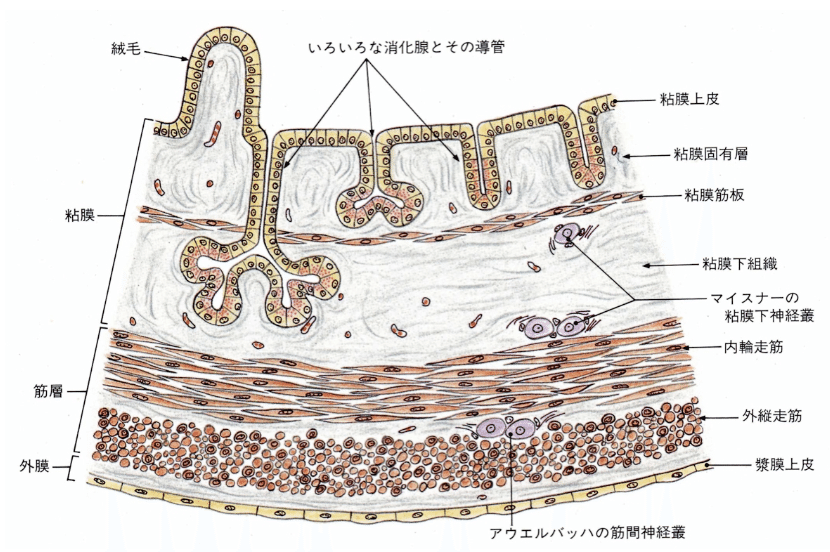

消化管の壁は内面を覆う粘膜、中心を占める筋層、外側を包む漿膜(外膜)の3層から構成される。(図:消化管の断面詳細図)

1)粘膜

粘膜は、a)粘膜上皮・b)粘膜固有層・c)粘膜筋板の3層によって構成される。

粘膜には多くの腺があり、小腸・大腸の粘膜上皮には杯細胞が多数存在し粘液を分泌する。

また、壁内に含まれる腺のほかに、口腔では唾液腺(耳下腺、唾液腺、顎下腺)が、十二指腸では肝臓と膵臓という消化腺が開口し消化液を分泌している。

a)粘膜上皮

口腔〜食道、肛門(機械的刺激が強い)→重層扁平上皮

胃、腸(分泌や吸収が行われる)→単層円柱上皮

b)粘膜固有層

繊細な膠原繊維が密に織りなす結合組織。

ここでは血管の他に豊富なリンパ管網が形成されリンパ小節が発達する(孤立リンパ小節)。また、回腸では多数のリンパ小節が集まり集合リンパ小節(パイエル版)を形成する。

c)粘膜筋板

粘膜固有層と粘膜下組織とを隔てている。

口腔のように粘膜筋板がないところでは、粘膜下組織の発達が悪く粘膜固有層と粘膜か組織の境界もはっきりしない。

2)筋層

筋層は、口腔〜食道上部まで→骨格筋、食道下部〜肛門まで→平滑筋

食道以下の消化管では、内層の筋線維(輸走筋)、外装の筋層(縦走筋)となる。

両筋層の収縮・弛緩により一定の運動(蠕動・分節運動)を行うが、その運動は両筋層の間にあるアウエルバッハの神経叢(筋層間神経叢)により調節される。

3)漿膜(外膜)

単層円柱上皮でできている胃や腸(機械的刺激に弱い)

→漿膜に覆われ滑らかで光沢を有し常に表面が濡れている。

重層扁平上皮でできている食道や肛門(機械的刺激に強い)

→漿膜を持たず筋層の周りには外膜がある。

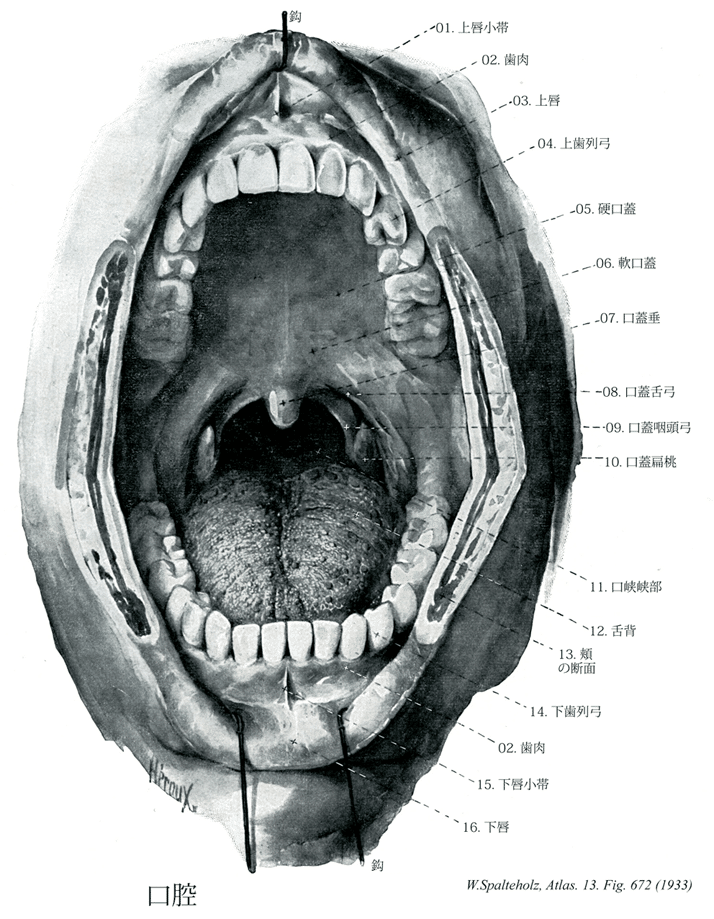

口腔の基本的構造

口腔とは

口腔は上唇と下唇が作る口裂より始まり、後方の咽頭に移行する。

口唇縁(くちびる)は、メラニン色素が少なく深層の血管の血液が透けて見えるため赤く見える。

口唇〜歯列弓の間を口腔前庭、歯列弓より後方を固有口腔という。

1)硬口蓋・軟口蓋

口蓋は口腔の天井をなし、上方にある鼻腔から隔てられている。

硬口蓋:上顎骨と口蓋骨でできた骨の支柱(口蓋の前方2/3)

軟口蓋:筋肉とそれを覆う粘膜とでできる(口蓋の後方1/3)

・・・物を飲み込むとき(嚥下運動)に軟口蓋は挙上して鼻腔と咽頭とのつながり

を遮断し、飲食物が鼻腔に入らないようにする。

口蓋垂:軟口蓋の後部中央上方からぶら下がる(俗にいうノドチンコ)

2)口蓋扁桃と口峡

口蓋扁桃:口蓋垂の両脇から外下方にアーチ状に粘膜のヒダ(2重)が伸びており、ヒダの間のくぼみに見られるふくらみ。

口峡:口蓋垂から伸びるアーチと舌根により囲まれた空間。後方には咽頭がある。

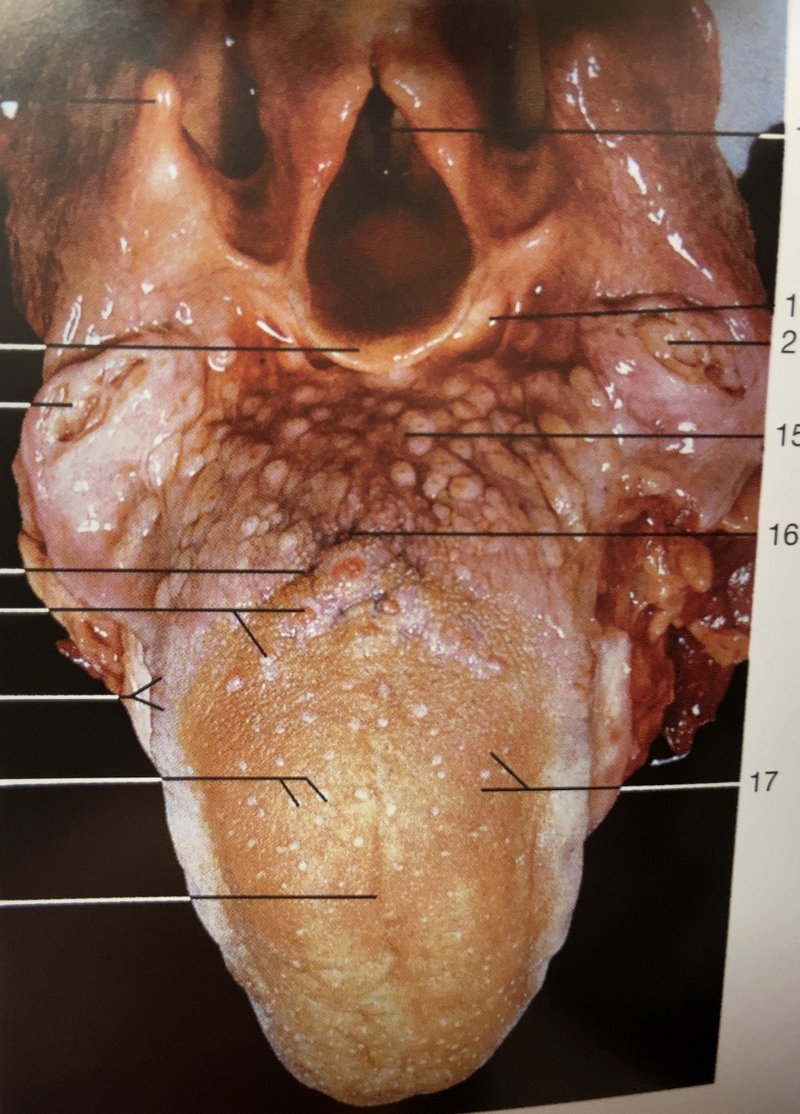

舌の基本的構造

舌とは

舌は口腔底にある横紋筋でできた筋肉塊で表面は粘膜で覆われている。

咀嚼・嚥下・発声・味覚と役割の広い器官である。

前方の大部分を占める舌体と、後方3/1を占める舌根に分けられる。

1)舌乳頭

a )糸状乳頭(舌の表面をざらざらにし、物を舐めるときに役立つ)

舌背に密生し、先端にある上皮の角化により舌全体が白っぽく見える。

b)茸状乳頭

糸状乳頭の間に散在し、大きく丸みを帯びる。上皮が角化しないので桃赤色を呈する。

c)有郭乳頭

舌根部に近く、分界溝の前に1列に並ぶ大きな乳頭で、個々の乳頭は深い溝で囲まれる。

d)葉状乳頭

舌体の後部側面にあり、垂直に走る粘膜のヒダである。人では発達が悪い。

☆味蕾

花の蕾に似た構造で味覚の受容装置である。味孔より入った味物質は味細胞と呼ばれる細長い細胞を刺激し味覚を伝える。

舌の前2/3は顔面神経で、後方1/3は咽頭神経である。

2)舌扁桃

舌扁桃:舌根部の粘膜には乳頭はなく、表面にイボ状の隆起がある。この隆起は口蓋扁桃と同様にリンパ組織でできている。

3)舌の筋

舌の実質は、縦・横・上下方向に交錯して走る横紋筋線維束よりなり、舌の形を微妙に変えることができる。

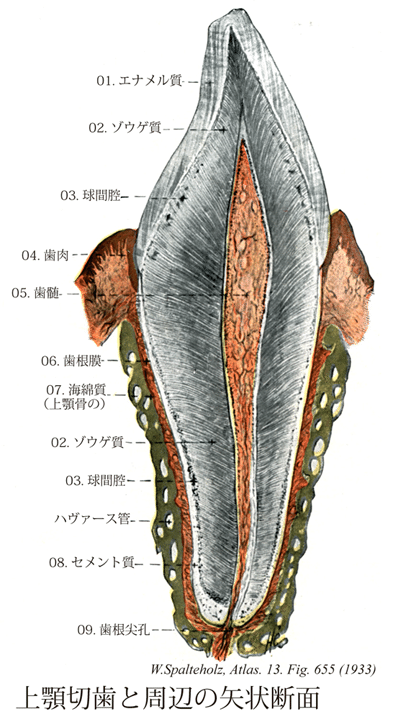

歯の基本的構造

歯とは

上顎骨の歯槽突起と下顎骨の歯槽部は歯槽骨として歯の植立に関わる。これら歯槽骨の部分は、歯肉と歯肉粘膜に覆われる。

歯槽に埋まる部分を歯根、外部に露出している部分を歯冠といい、歯根と歯冠の移行部は歯頸という。

1)歯冠部

歯の主体はゾウゲ質(硬組織)で作られ、歯冠部ではこれに厚いエナメル質の層が被さる。エナメル質はあらゆる組織の中で最も硬く、そのほとんどがカルシウムを含む無機質である。

ゾウゲ質の内側(歯の芯)には歯髄腔があり、歯髄という柔らかい結合組織で歯根の先端に開く歯根管から血管や神経が入る。

2)歯根部

歯根部のゾウゲ質はセメント質という特殊な硬組織の薄い膜に覆われる。

歯周組織:歯根膜、歯肉、セメント質、歯槽骨をまとめて歯周組織という。

3)乳歯と永久歯

初めに生える歯を乳歯と言い、生後7ヶ月頃から次々と生えて、生後2~3年で20本が生えそろう。7歳頃から永久歯に入れ変わる。

20歳前後に第3大臼歯が生えて完成するがその数は32本である。

唾液腺の基本的構造

唾液腺とは

口腔には唾液を分泌する3つの大きな唾液腺[1)耳下腺2)顎下腺3)舌下腺]が付属する。

1)耳下腺

最大の唾液腺で外耳道の前方で頬骨から下方に広がる三角形をした腺でその頂は下顎骨に達する。サラサラした唾液を分泌する漿液腺。

2)顎下腺、舌下腺

共に梅の実ほどの大きさで下顎の内側に位置する。両者とも混合腺で漿液分泌細胞と粘液分泌細胞が混在する。

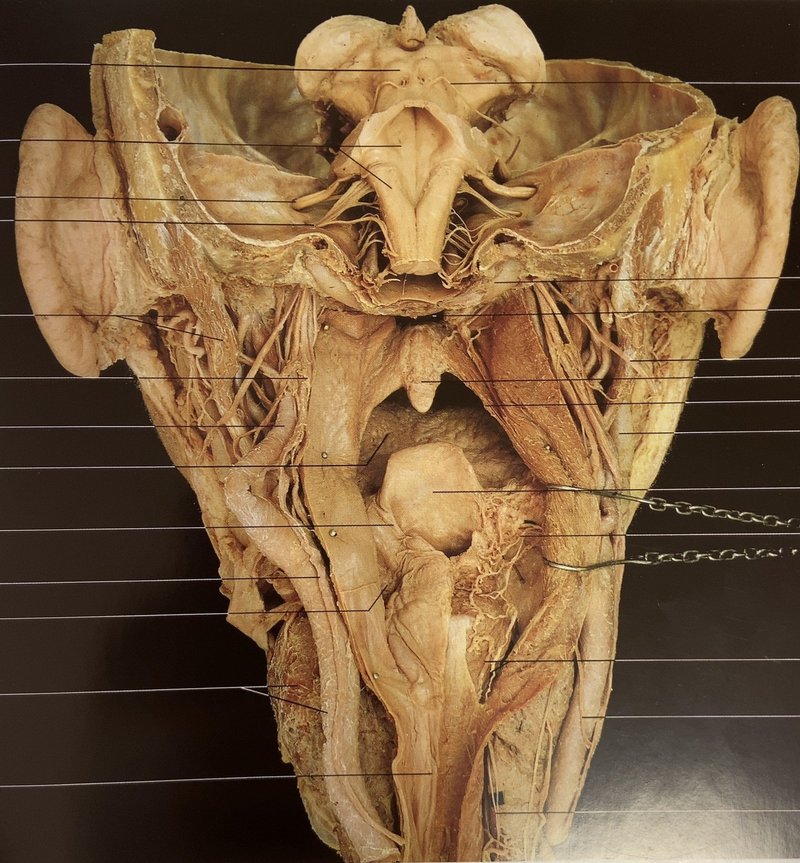

咽頭の基本的構造

咽頭とは

咽頭は頭蓋底に始まり、頸椎のすぐ前を漏斗状に細くなって下がり食堂に繋がる

横紋筋(咽頭筋)でできた袋である。長さは約12cm。

1)咽頭の区分

咽頭は、鼻部・口部・喉頭部の3部に分けられる。鼻部の天井の粘膜は表面に凸凹が見られ、咽頭扁桃というリンパ組織があり、耳管の開口部を耳管扁桃が取り巻いて存在している。

2)扁桃

扁桃とはアーモンドの種に似た組織という意味で、粘膜表面に複雑な凹凸を認める。扁桃では粘膜の落ち込みがあり、粘膜下に多数のリンパ小節が並ぶ。

ワルダイエルの咽頭輪:口蓋扁桃・咽頭扁桃・耳管扁桃・舌扁桃は植物や空気の入り口を囲むような位置に配置していることからワルダイエルの咽頭輪と呼ばれ、

消化器と呼吸器の入り口を守る関所として感染防御に役立っている。

以上、今回は消化器系の中でも、消化管、口腔〜咽頭部分にかけてをまとめました。

次回は食道〜胃・腸にかけてまとめていこうと思います。

間違っている点や、気になる点があれば気軽にコメントしてください。

本日もご覧いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?