解剖学 消化器系(肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜)

こんにちは。

本記事をご覧いただきありがとうございます。

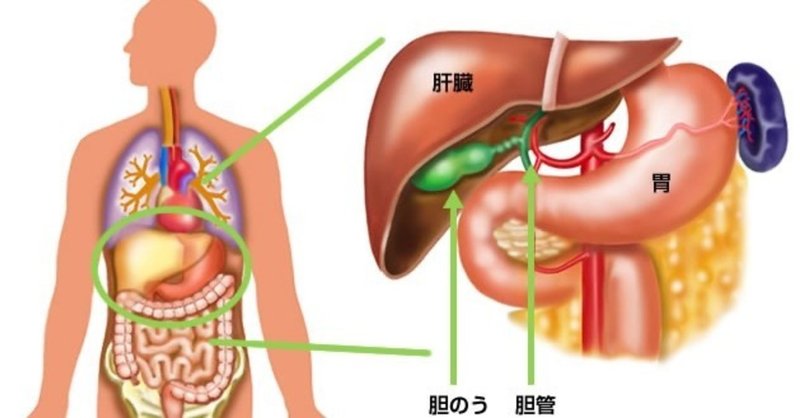

今回は、肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜あたりについてをまとめていきたいと思います。

肝臓の基本構造

肝臓とは

肝臓は人体の中で最大の腺で重量は1200gあり、赤褐色をしている。形は不規則な三角形で位置は腹腔上部で右側に寄る。

上面は横隔膜に固く付着し横隔膜に沿って丸くなる。下面は臓側面と言い多くの臓器(胃・十二指腸・横行結腸・右の腎臓など)に接しているので凸凹に富み、全体的には浅く窪んでいる。

1、肝小葉

・肝臓の実質はグリソン鞘という疎性結合組織により直径1mmあまりの

六角形の肝小葉に分けられる。肝臓を作る肝細胞は肝小葉の中心を走

る中心静脈に向かって列を作って放射状に並んでいる。これを肝細胞

索という。

肝細胞索は立体的に見ると板状をなし、肝細胞板を作っている。

肝門を入った固有肝動脈と門脈は枝分かれをして、グリソン鞘の中で

それぞれ小葉間動脈と小葉間静脈となる。

・小葉間動脈と小葉間静脈の血液は、ともに内腔の広い洞様毛細血管に

入り、小葉の中心を走る中心静脈に注ぐ。中心静脈は次第に集まり肝

静脈となり、下大静脈に注ぐ。肝細胞は胆汁を作り分泌する分泌細胞

としての機能を持つ。

作られた胆汁は肝細胞と肝細胞の間の隙間が繋がってできた毛細血管

に分泌され、肝細胞索に沿って小葉管に導かれ、小葉管胆管に注ぐ。

・小葉間動脈・小葉間静脈・小葉間胆管は六角形をなす肝小葉の角に集

まる。

2、ディッセ腔

肝細胞索の間を走る洞様毛細血管の壁には活発な食作用を持つ大食細胞があり、クッパー星細胞と呼ばれる。

肝細胞索と洞様毛細血管の間は広く開いており、そこをディッセ腔という。

洞様毛細血管の壁にはたくさんの壁が開いていて、血漿成分は自由にディッセ腔に入ることができる。そのため肝細胞は血漿に浸かっているような状態にある。

ディッセ腔にはビタミンA貯蔵細胞が見られる。

3、胆嚢

・肝門の右前方で右葉の下面に付くナス形の袋で胆汁を蓄える。胆嚢の

前端は腹直筋が右肋骨弓と交わるところで、腹壁の内面に接してい

る。

・胆嚢の後方は細く伸びて胆嚢管に移行する。

胆嚢管は長さが約3cmのやや迂曲する管で、内腔には螺旋状に突出す

るヒダがあり、肝臓から出てきた胆管と合流して総胆管となる。

胆管を流れてくる胆汁は胆嚢管に入って胆嚢に蓄えられ、必要に応じ

て再び胆嚢管から総胆管を経て十二指腸に放出される。

総胆管は十二指腸に開く前に膵管と合流して大十二指腸乳頭に開く。

開口部にはオッディ括約筋があり、分泌の調節を行う。

十二指腸壁から血中にコレシストキニンが放出され、このホルモンの作用で胆嚢が収縮し胆汁が排出される。

★胆汁が貯蔵、濃縮されて変化しその中にコレステロールまたはピリルビンが沈殿して胆石は生成される。胆石症は女性に多く、胆石疝痛という激しい痛みを起こす。この痛みは胆汁の経路にある平滑筋が痙攣を起こすために生じると言われる。

4、膵臓

・膵臓は長さ約15cm、重さ70gほどの舌状の実質性器官(器官の内が詰

まっている)で、第1・2腰椎の前を後腹壁に付着して横走する。

・右から頭・体・尾の3部に分けられる。右端が少し幅の広くなった膵

頭はC字形に曲がった十二指腸に抱き抱えられ、左端の膵尾は脾臓に

接する。

膵液を集めてきた膵管は総胆管と合流し大十二指腸乳頭に開口する。

・膵臓は外分泌部と内分泌部の集まりがブドウの房のように分枝した導

管の先に連結する。この外分泌性の組織の中に明るい上皮細胞の集団

があちこちに散在する。発見者ランゲルハンスの名前をとってランゲ

ルハンス島(膵頭)といい、主に膵尾に存在する。

★膵頭ガンは膵頭部を通る総胆管を圧迫し、早期に胆汁の流出を阻害し

て黄疸をきたすことが多い。

5、腹膜

腹膜内臓器

・腹膜は胸膜・心膜とともに漿膜という滑らかな表面を持つ、単層扁平

上皮よりなる。その表面は光沢があり、常に少量の漿液で湿って摩擦

が軽減されているので互いに擦れ合っても傷つくことはない。

・腹壁と骨盤壁の内面は滑らかな漿膜である壁側腹膜に覆われている。

一方、腹腔にある胃・空腸・回腸・横行結腸・S状結腸・肝臓などの

表面もまた臓側腹壁という同様の漿膜に覆われる。

・これらの臓器は腹膜内臓機と呼ばれ、腹壁との間を摩擦なく自由に動

くことができる。

腹膜後臓器

・これに対して、十二指腸・膵臓・上行結腸・下行結腸などは前面のみ

が腹膜に覆われ後面は後腹壁に張り付く。

・また、腎臓・副腎などは脂肪に包まれて後腹壁に埋まっており、腹膜

との関係は薄い。このように後腹壁に接着した臓器を腹膜後臓器と総

称する。

a.間膜

壁側腹膜と臓側腹膜は一定の部位で互いに移行し連続するがこれを間膜という。

間膜は2枚の腹膜が合わさって出来ているが、その2枚の腹膜の間を臓器に出入りする、血管・リンパ管・神経などが走る。

b.小網

前腹壁の内面を覆う腹膜は上方で横隔膜の下面を覆った後、折れ返って肝臓の上面を覆う。肝臓の上面及び前面を覆った腹膜は下方に向かい、肝門のところで、後方からくる腹膜と合して胃の小湾に至る。

前後の腹膜の合わさって出来た間膜を小網という。

c.大網

小網は胃の小弯で前後2葉に分かれて胃の前面と後面を包んだ後、大弯で再び合して再度間膜を作る。この間膜を大網という。

大網は大弯から下方に垂れ下がり折れ返って再び上方に向かい横行結腸の表面に付着した後、横行結腸間膜に癒合して後腹壁に達する。

大網は前後に2枚づつの合計4枚の腹膜でできているが、全体が合わさってエプロンのように大弯から垂れ下がる。

以上、今回は解剖学 消化器系(肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜)についてまとめました。

間違っている点や、気になる点があれば気軽にコメントしてください。

本日もご覧いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?