実技2【過去問私的解説&ヒント】第54回気象予報士試験

ここでは独学で実技試験を突破した晴野が、令和2年8月の第54回気象予報士試験の実技 2 を「私・晴野だったらこう考えるよ!」という内容でお伝えします

問1(1)まで無料で公開しております。

出版社が出してる「過去問解説」とは違い、「晴野的過去問解答までの道のり」を私一人で書いており、誰かの監修は受けておりません。

私の考え方が必ずしも正解とは限らないことをご了承の上、ご利用ください。

もしあなたが第54回気象予報士試験の問題と解答をお持ちじゃなければ、まず気象業務支援センターの「気象予報士試験・問題と解答のダウンロード」でダウンロードしてください。

(過去5年分の試験問題と模範解答をダウンロードできます。)

問1:台風解析

【問題文】

問1(1)地上天気図を読み解く!

【問題文】

基本的に整数値で答えます。

①④・・・16方位

②⑦・・・10の倍数(1の位は四捨五入)

⑧⑩⑫・・・選択問題

【穴埋め問題文】

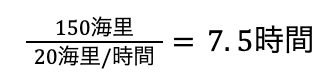

地上天気図によると、非常に強い台風が九州に接近中である。

台風の中心は、鹿児島の(①)およそ(②)kmの位置にあり、(③)ノットの速さで(④)へ進んでいる。

台風の中心は、鹿児島の①「南西」です。

鹿児島からの距離は、定規で10mm。

ここからは簡単海里計算です。

北緯30〜40°を、定規を斜めにして60mmの辺をもつ三角形を作ります。

北緯30〜40°で10mmから水平な線を引く。

60mmの辺から距離10mmは150海里とわかる。

600海里は約1100kmだから

以上より275km。

10の倍数で答えるので 1の位は四捨五入して、②は「280」km。

またこの台風は、③「20」ノットの速さで④「北東」へ進んでいます。

【穴埋め問題文つづき】

台風がこの速度を維持すれば、中心が鹿児島に最も近づくのは25日の(⑤)時頃とみられる。

台風の速度は20ノットなので、1時間に20海里進みます。

②より、鹿児島と台風中心との距離は150海里なので、20海里/時間で割ります。

初期時刻は24日の9時だから、鹿児島に最接近するのは25日の4時半・・・だけどここは()時で答える問題だから四捨五入で25日の5時とします。

というわけで、⑤の答えは「5」。

【穴埋め問題文つづき】

地上天気図で、この台風の最も外側にある閉じた等圧線の値は(⑥)hPaであり、その半径は中心の南東側で約(⑦)海里である。

この台風により15m/s以上の強風が吹いている可能性のある領域は、中心の南東側より北西側で(⑧)。

この台風の一番外側にある閉じた等圧線は⑥「1000」hPa線。

台風の中心から、この1000hPaの等圧線(南東側)までの半径は12mm。

先ほどの簡単海里計算を使って、⑦は約「180」海里。

でも!

緯度20〜30°は、ちょうど40mmなので、計算したほうが早いわ〜って方は、計算で求めてもいいと思います。

またこの台風は

南東側より北西側の方が等圧線の幅が広く

強風域は⑧「狭い」と考えていいですね。

【穴埋め問題文つづき】

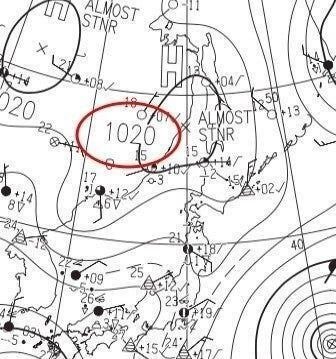

沿海州北部の沿岸には、中心気圧が(⑨)hPaの高気圧があって北日本を覆い、一部は関東地方に張り出している。

沿海州北部の沿岸の高気圧の中心気圧は、⑨「1020」hPa。

【穴埋め問題文つづき】

関東地方から小笠原諸島の西にかけては南北に伸びる気圧の(⑩)となっており、それを北から南へたどっていくと、東よりの風が西寄りの風に変わるところがある。その部分を気圧の(⑪)といい、そこでの気圧は1010hPaより(⑫)。

関東地方から小笠原諸島の西にかけて、南北に気圧⑩「尾根」が伸びてます。

⑩の気圧の尾根を北から南へたどっていくと、東よりの風が西寄りの風に変わるところ・・・はい、ありますね。

この部分を気圧の⑪「鞍部(あんぶ)」と言います。

(※気圧の鞍部とは?)

気圧は1010hPaより⑫「低い」です!

【模範解答】も

①「南西」,②「280」,③「20」

④「北東」,⑤「5」,⑥「1000」

⑦「180」,⑧「狭い」,⑨「1020」

⑩「尾根」,⑪「鞍部」,⑫「低い」

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?