デニム兄弟が思う、自分たちの「真ん中」。

20代にして、全国のデニム業界を席巻する兄弟が、岡山にいます。

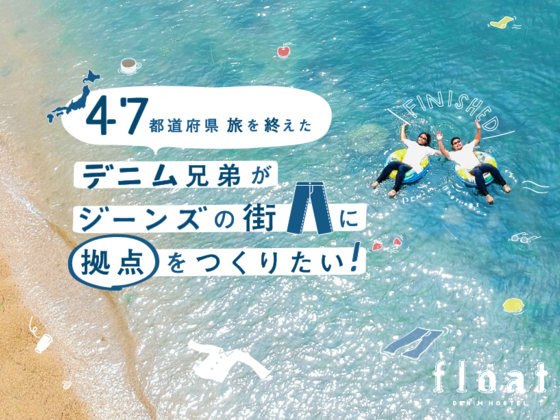

デニム工場の取材・情報発信から始まり、デニムの企画販売をしている兄・山脇耀平さんと弟・島田舜介さんの「EVERY DENIM(エブリデニム)」。二人の信念や圧倒的な行動力は多くの共感を呼んでいます。兄弟はこの夏、キャンピングカーに乗り込み47都道府県で移動販売会をするという、一つの旅を終えました。そして、それは同時に新たな旅の始まりを意味するものでした。

私たちが取材で訪れた場所は、瀬戸内海の絶景を望む高台にある児島の元保養所。ここがデニム兄弟の新たな挑戦の場。クラウドファンディング「晴れフレ岡山」で支援を募り、新拠点となる「DENIM HOSTEL float」を創り出します。デニムと宿。そこにどんな繋がりがあるのか、全国を回り終えた二人が見ているものは何か。取材を進める中で見えてきたのは、「真ん中」というキーワードでした。

「自分たちの『真ん中』ってなんだろう」

創業から5年。自分たちのやりたかったことは何か。自分たちにある環境は何か。自分たちだからできることは何か。考えに考え、出した答えは自分たちの原点というべきもの。彼らの「真ん中」とは「作り手と使い手をつなぎたい」という根っこにある想いでした。

初めての拠点を岡山に持つこと、同時にリリースする新商品「Spoke(スポーク)」のこと。島田さんは想いを紡ぐように、丁寧に語ってくれました。

EVERY DENIM 共同代表・弟 島田 舜介さん

丁寧にモノを買う。

「ひと手間」の先にある幸せ。

──────────────────

── エブリデニムのお二人は以前、「モノを大事にしたい」「モノに愛着を持ってほしい」とおっしゃっていましたよね。そういった想いはいつ頃から感じるようになったんでしょうか。

島田 似たような感覚は、中学生くらいから持っていた気がします。

例えば、おはぎを買うにしても安いスーパーでなく商店街で買ったり、ブーツなんてネットで買ったほうが絶対安いのにわざわざ「あの人から買ってくれ」と頼んだり。

買うつもりがなくても、よく商店街に行っては店の人と話して仲良くなってました。

── 当時から「買う」という行為に対して、こだわりがあったんですね。

島田 天の邪鬼な性格も影響したのかもしれません(笑)。「俺はあえてここで買う。みんなとは違う」と思っていた気がします。あとは、「俺が買い支えてんねんや」と、めちゃめちゃ偉そうな態度でしたね(笑)。

あの頃から、わざわざ手に入れることの「面倒さ」も楽しんでいたんだと思います。

大きなスーパーでは、おはぎを買っても誰にもありがとうとは言われず、次から次にカゴに入れて平然と時が過ぎる。でも、商店街でおはぎ買うまでには、お店の人とのコミュニケーションがある。みたらし団子を買う時には、目の前で焼いてくれるのを待つ時間も含めて「買う」という体験ができる。

── 売り手や作り手とのコミュニケーションがあることで、「モノを買う」という体験が深まる、と。

島田 そうですね。モノを買うときに、作り手とか販売する人とか、思い浮かぶ顔の数が多いとすごく幸せです。

そして、モノを届ける立場としては、モノを使う時に、食べ物だったら食べている時に、僕らのジーンズなら履く時に、ふっと頭の片隅で、作り手や僕たちのことを考えてもらえるのは、幸せなことだなって思います。

熱量を伝播させていきたい。

──────────────────

── エブリデニムさんが移動販売にこだわってきたのはなぜでしょうか。

島田 移動販売の良さは、直接人に会えることです。店舗には足を運ばないような人と出会える可能性もあり、ジーンズを好きな人じゃない人にも手にとってもらい、ありがたいことに買っていただくこともあります。

わざわざ専門店に行くまでではないけど、話を聞いているうちに興味を持ってしまったとか、そういう人はたくさんいると感じました。そこまでジーンズに興味がなかった人に興味を持ってもらえることが一番嬉しいです。

── 今年の7月までは、47都道府県をキャンピングカーでめぐる全国移動販売の旅をされていましたよね。

島田 旅の中では、様々な土地や人と出会いました。特に印象的だったのが、長崎県の東彼杵町。米倉庫の跡地を改装した複合施設で直売会を開催させてもらいました。何がすごかったって、人口が県内で下から2番目なのに、イベントに200人くらい来てくれたんですよ。渋谷でもそんなに人来ないのに(笑)。

人口が多いところほど人が集まると思っていたのですが、自分の中の常識が覆されました。大切なのは、その町にとって、どれだけ大きなイベントであれるかなんですよね。

地元の人が本当に楽しそうだったことも印象に残っています。

正直、お金をかけたらめちゃめちゃ立派な建物も空間も作ることはできる。でも、地元の人たちにとって愛着のないものだったら寂しいと思うんです。僕らは、地域の人も行きたいと思えるような、愛着が持てるような場所をつくりたい。そう思うようになりました。

── 初めての拠点として、宿泊施設を選んだのも何かこだわりがあったんでしょうか。

島田 店舗販売だけでは説明時間が限られます。もちろんデザインや機能性で選ぶお客さんもいると思いますが、その時間では文脈とか想いまでは伝えられません。僕らはそれをどう作っているのかも知ってほしい。

モノを長く大事にしてくれるかは、商品のバックグラウンドまでを深く理解しているかに関わってくると思うんですよね。

当初、周囲の人たちからは、ジーンズ好きのお客さんも来てくれる、児島のジーンズストリートに出すんだろうと言われました。でも、宿から見える景色目当てで来てくれた人が、宿に泊まることを通して、ジーンズに興味を持ってくれるかもしれない。宿やカフェという滞在時間を長く持ってもらえる場所だからこそ、じっくりと熱量を伝播させることができる。

自分たちから商品が離れる時に、どれだけ熱量が残せるか。それが、モノを長く楽しんでもらうために、大切なことだと思っています。

真ん中とは何か。

問い続けた先に見えたもの。

──────────────────

── 今回、拠点づくりと共に発表されたのが新商品「Spoke(スポーク)」。どんな想いが込められているんでしょうか。

島田 今までは、工場で作っている人たちの想いとか技術力を発信したいと思い、特別技術が必要な商品ばかりを作ってきました。扱いが難しいストレッチ素材やシルク、本来ならインディゴに染まらないナイロンを染めた生地とか「デニム、なの…...?」というものばかり。

もっと、自分たちの核となるような、真ん中となるような商品を作りたい。そう思ったのが企画の始まりでした。

── 「真ん中」って何なんでしょうか......。

島田 「真ん中」という言葉は、兄と話している時にぽろっと出ました。「なんかデニムの際ばかりやっているな。俺らの『真ん中』ってなんなの?」って。そして、お世話になっていたオンラインコミュニティの人たち20人くらいに集まってもらい、「真ん中」について探りながら、一緒に企画を練ってもらいました。

最初の問いは「自分が好きなものの『真ん中』とはなにか」。例えば、ヨガの先生ならヨガや人間の体の真ん中ってなんだろうとか、コーヒーの焙煎士ならコーヒーや焙煎の真ん中ってなんだろうとか。言葉の定義や考え方、アプローチはたくさんあるんですよね。自分が大事にしていることなのか、大衆が思うこと、または値としての真ん中か......。あーでもない、こーでもないと話しながら、みんなで沼にはまっていました(笑)。

── 深い問いですね......(笑)。

島田 でも、答えがないものだからこそ、自分に問いかけ、自分の内側を見ることができたんだと思います。おかげで、当たり前にやってきたことに対しても立ち止まって考えるきっかけができました。

そして、僕らが今感じている「真ん中」を落とし込んだのが、「Spoke」。「Spoke」とは、観覧車や自転車が回っている真ん中にある部品。

僕らは、工場で作る人と商品を使う人の間にいて、それらの関係性を円滑に回していくような、真ん中で支える存在でありたい。そんな想いを込めています。

デニムの「真ん中」に挑む。

──────────────────

── たくさんの想いが込められた「Spoke」。製品としてはどんな特徴があるんでしょうか。

島田 王道である綿100%も、ストレートの形も作ったことがなかったんですが、今回は両方にチャレンジしています。ただ、簡単にできるような、目新しくもない物にはしたくなかった。そこで、新しい規格の生地を使うことにしたんです。

染料には、環境に負荷がかかる石油化学由来のインディゴ染料と、植物から取れて環境に良い本藍の2種類があります。実は、作り出したインディゴのほうが不純物が混ざってなくて色としては安定しています。逆に、本藍は自然のものなので微生物で発酵させて染めたりするので不均一だけど、表情があってよりブルーに落ちるんです。

本藍ってすごい大変で価格も高いんですが、坂本デニムさんは「これからのものづくりのためにも、そういうデニムを作っていきたい」と言われていて、すごい良いなぁと感じました。

── 新しいことにチャレンジし続けるのって、大変なことですよね。

島田 リスクもあるし、見栄え上はそんなに変わらないのに、マインドだけでやるのかと正直迷いました。でも、そこをやるのがエブリデニム。リスクがあろうとも、僕らだからこそ、その素材を取り扱いたかった。

将来的には、オーガニックコットンで本藍を使うのが当たり前になり、それがデニムの「真ん中」になっていたらいいなと思っています。

輪を支える媒介者であれ。

──────────────────

── 節目、節目で使ってきたというクラウドファンディング。あえてクラウドファンディングを使うのはなぜでしょうか。

島田 何かをスタートする時に色々お金を集める手段がありますが、1箇所から借りてきた1千万なのか、みんなが応援してくれて集まった1千万なのか、同じお金でも、持つ意味は違うと思っています。

お金をつぎ込めば、立派な建物を作ることはできてしまいます。でも、僕らはそこに温度感を感じなかった。

僕らはみんなから応援してもらって集まったお金で、みんなの力で、地域の人にも愛されているような場所をつくっていきたいんです。

── まだ挑戦は始まったばかり。「float」にはどんな人たちに訪れてほしいですか。

島田 岡山の人たちにとって、岡山の良さを再発見できるきっかけになれたらと思っています。児島の人に「この宿、景色いいですね」と言われて、すごく嬉しかったんですよね。

県外の人には、デニム生地をあしらった空間に宿泊してもらうことで、改めて、岡山・児島はデニムの産地なんだと知ってもらいたいです。

── 最後に、「float」と「Spoke」を通して、伝えていきたいことを教えてください。

「どうやってモノに愛着を持ってもらうか」という問いは、デニム工場を取材していた時から変わっていません。そのためにも、作り手の顔が見えたり、どうやって作られているかを知れたりする機会を作ることが大切です。

僕らがずっとやり続けてきたのは、作り手と使い手をつなげる窓口としての役割。「float」という拠点、「Spoke」という商品を通して、これからも「モノに愛着を持つことの楽しさ」を伝えていきたいと思います。

取材を終え、「Spoke」の意味の通り、「EVERY DENIM」は人と人をつなぐ存在だと感じました。

倉敷市の地域おこし協力隊であり、エブリデニムのメンバーとして内装のDIYから企画面など幅広く担う池上慶行さん(26)=写真右=は「彼らは誰に対してもハードルを作りませんし、まず彼らと話すのが楽しい。だからデニムに興味があるかは関係なく、彼らの人間性に惚れる人も多いと思います」と身近で接する二人の魅力を語ってくれました。

そんな姿が垣間見れたのは、昼食で訪れた近所のうどん屋でのこと。宿改修の進捗を気にかけてくれる店主との会話で和み、帰り際には店頭で勧められたカボチャを購入する島田さんの姿がありました。

飾らないところ、まっすぐに向き合うところ。そういった彼らだからこそ、いつの間にか地域にも愛され、デニムのファンも増えていくのではないでしょうか。

デニムを通して輪を生む「媒介者」は、その真ん中の軸を、ここ児島に構えます。

文・写真 / 藤田和俊

--------------< お知らせ >--------------

(1) 支援募集中!

EVERY DENIMの2人が挑戦中のプロジェクトでは、「float」の宿泊券や飲食券、新作デニム「Spoke」も購入可能です。

期限は、2019年9月20日まで。

(2) プロジェクト募集中!

晴れフレ岡山では新規プロジェクトの募集しています。

クラウドファンディングにご興味のある方は、ぜひご応募ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?