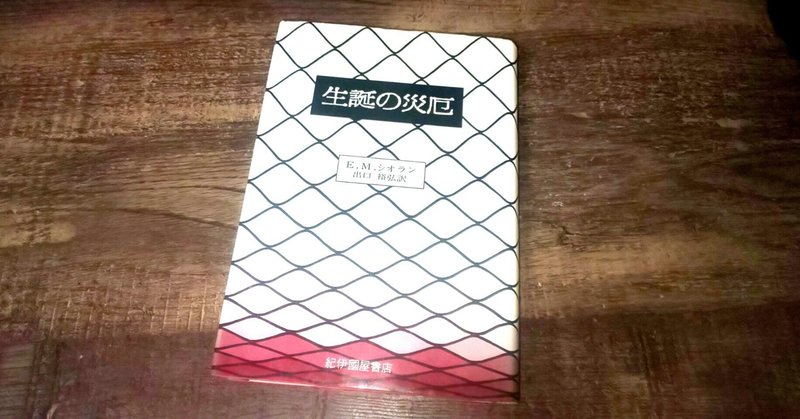

[読書]シオラン『生誕の災厄』出口裕弘[訳]

よう、オレだぜ。今回紹介するのはコイツだ。

無理をしてまで作品などを作る必要はない。ひとりの酔漢、あるいは瀕死の男の耳元で囁かれるべき、なんらかの言葉を発することだけが肝要なのだ。

尊敬を覚える書き手はそれなりにいるが、畏怖の念を抱いてしまう書き手となると案外少ないもんだ。ルーマニア生まれの作家であり、憂鬱と不眠の友であるシオランはオレにとって後者に当たるが、彼に抱くイメージは次のような感じだな。

――もう4日も眠れていない物憂げな顔をしたニンゲンのオスが公園のベンチに腰かけている。毎日同じ時間に、ヤツの眼の前を、痩せっぽちで、いかにも知恵の足りなさそうな犬がニンゲンの年寄りを引き連れて通り過ぎる。犬は知恵が足りないものだから、自分の首に括りつけられている紐に気付かない。年寄りが足を休めるたびに、あっちに行こうとすれば紐に引っ張られ、こっちに行こうとすると紐に引っ張られる。突風にあおられた凧が地面に激突する時のように。やっと自分の卑小な境遇に感づいたのか、犬は何かに向かってぎゃあぎゃあ吠え出した。すると年寄りが犬の頭に向かってさっと手を上げる。何度も見た光景だ。その瞬間、犬はビクッとしながら体を後方に屈めた。オスは犬が叩かれるところを一度も見たことがない。おそらく叩かれたこともないだろう。しかし、あれは習慣的に植え付けられた恐怖だ。突然、年寄りが彼の目の前でバタンと倒れ、無になる。生きているときもヤツにとってそれは無だったから、何も変わりはしない。しかし、犬は年寄りがいなくなったことに喜び極まって、のた打ち回りだした。生まれてきて初めて知恵を用いた…そう思える瞬間だった。こいつは手のつけられない悪になる。ヤツはそう思いきり、年寄りに代わって、犬を叩き殺す。だらしなく舌を垂らしながら惨めに横たわる犬を見ながら、ヤツは涙を流す。ヤツは自分の分身を殺したのだ。

シオランはもっと底知れない不眠の日々を通過してきたのだから、いささか感傷的過ぎるイメージかもしれない。しかしそれほど的外れだとも思っていないぜ。

本書『生誕の災厄』はアフォリズム集であり、どの言葉も強烈な自己嫌悪に裏打ちされている。これほど「自己実現」という言葉から遠いニンゲンをオレは他に知らねえな。

いくつか言葉を引用してみよう。

自分と馴れ合うのも度が過ぎている。私は腹を立て、自己嫌悪を開始する。だがやがて、事態がいっそう悪くなったのに気づくのである。おのれを憎むとは、自己との絆をさらに強化することでしかない。

こんなことを言われると、握手を求めたくなるが、ページを捲って別の言葉に触れた途端、ピシャリと手を払われた気がして、すぐに思い直す。

自己認識は一切の認識のなかでもっとも苦いものだが、また、人びとが何にも増して、修練するのを嫌うものである。朝から晩まで、さまざまな妄想の現行犯としてわが身を逮捕し、一つ一つの行為の根因にまで容赦なく遡り、自分で作った法廷で敗訴を重ねてみたとて、どうなるものでもあるまい。

大方、自己分析や反省などというものは、見せたくない自分を他人の眼差しから隠蔽しようとする作業にしかならねえんだ。このように書いてみせることでさえ、読者に対する書き手の言い訳がましいポーズになるだろうぜ。

だが、そう思い直したところでシオランは容赦してくれない。謙虚になろうとすることは、結局、保身に繋がると見抜いている。ヤツは冷静さを売り物にして他人にへつらうぐらいなら、敢えて痛いところを衝いて敵意を買ってみせるような、生に倦みきった怪物のような激情に共感を抱くようなオスなんだな。

次の言葉たちにも苦々しい思いをさせられるヤツはいるんじゃねえか?

自分についての面白くない判断を耳にしたとき、いきなり腹を立てずに、自分が他人について並べたてた、ありとあらゆる悪口を思うべきだし、他人のほうで自分を悪しざまにいったとしても、それはお互いさまなのだと考えるべきだろう。毒舌家ほど傷つきやすく、悪口に敏感で、みずからの欠点を認めたがらない者はないというのは、まことに皮肉な話である。誰かがその悪口好きの男について、ちょっとした留保をつけたと告げてやるだけで充分だ。たちまち彼は自制心を失い、猛りたち、思うさま怒りの発作に身をゆだねるにちがいないのだ。

反省と努力によらなければ、中立状態に立つことができないとは不幸なことだ。ひとりの白痴がらくらくと手に入れてしまうものを、常人は夜となく昼となく悪戦苦闘したすえ、ようやく獲得するにすぎない。しかもそれがまぐれ当たりときている。

徹底的な自己凝視をしているオスに近づくことは難しい。読み手は足音を立てず、息を殺さねばならない。しかし狂おしい情熱をもって。あたかも、物陰に身を潜めている、飢えた雪国の狩人が、獲物に存在を悟られまいと雪を食べて口臭を消すように。

そうすると思い知らされる。孤独は常に倫理的である、と。生まれてからずっと独りで生きてきたニンゲンには孤独が何かも分からないはずだぜ。そいつにとって他人との関係性は問題にならねえんだから。

次の一文などにも何かしら身に沁みる覚えを抱く者はいるだろう。

ある人間が自身の一番低いところまで落ちて、つねづね抱いている妄想を回復するだけの欲も力も持てないとき、そういうときにしか、私は他者と完全に理解しあうことができない。

たとえば黄昏時に迷子になってしまったニンゲンのガキの心持ちを想像してみよう。ヤツの目に現ずる世界は、それまで慣れ親しんでいた、いささか退屈な性質から一変して、突然自分に対して素っ気無い態度を取り出したかのように思えることだろう。そういう時は慌ててしまい、自分がどんなミスを犯したのかを考え、あるいはそんな自分を責め、哀願するようにして、その変化をすぐさま修正しようとする。この修正への道が断たれた時、オレたちは打ちのめされるわけだ。

どうしても寝床を離れることができず、ベッドに釘づけになったままで、記憶の変幻に身をゆだねてみる。カルパチア山脈のあたりを、幼年の私がさまよい歩くのが見えてくる。ある日、私は一匹の犬に行き会った。飼主が、おそらく厄介ばらいのつもりなのだろう、一本の木の根もとに犬をつないでおいたのだ。犬は骨が透けて見えるほど痩せ衰え、生命のほむらはすっかり消えかけていて、私をじっと瞶(みつ)めるだけの力しかなかった。身じろぎもできないのだ。それでいて犬は、四つ足で立っていたのだった。……

前後のページを行ったり来たりしている内に、自分が世間知らずの無邪気なパンダで、破廉恥に生きてきてしまったのではないかと感じ始めちまう。「生まれてきたことは受難以外の何物でもなく、自殺者以外の人間はすべて売春に勤しんでいる」というシオランのニヒリズムはどこからやってきたのだろうか? このオスは本当に自分と同じ世界で生きてきたのだろうか? そう考えてしまうぜ。

どうもオレはシオランに比べて健康的すぎるようだ。生の衰弱は神経の過敏な活動をもたらし、そこでは月の光にのみ反応する有毒の花のような怪しい言葉が息づき始めることがあるらしい。

眠られぬ一夜を明かしたあとでは、通行人は自動人形にしか見えない。誰ひとりとして、呼吸し、歩行しているようには映らない。全員がぜんまいで動いているかのようだ。一片の自発性も見あたらぬ、機械仕掛のほほえみと、亡霊の身振りだ。――おまえ自身が亡霊なのに、どうして他人たちが生命あるものと見えようか?

しかし、一体、どうしたのかね、君は。どうしたというのかね。――何でもない。どこも、なんともないんだ。ただわたしは、自分の運命の外へ一跳びしてしまって、いまではもう、どっちを向いて歩いてゆけばいいのか、何にむかって駆け寄ればいいのか、まるで分らなくなっているだけのことだ。

読後、冥福を祈らずにはいられない。眠れなかったニンゲンのために。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?