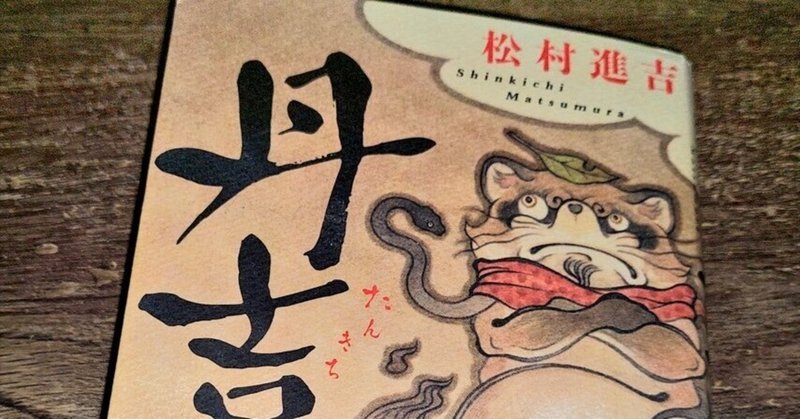

[読書]松村進吉『丹吉』

よう、オレだぜ。今回紹介するのはコイツだ。

いやはや大変面白かったぜ。

本作は丹吉という化け狸が弁才天の神使として認められるための試練を受けることから話が始まっていく。丹吉は江戸時代に生まれ、助平心から何人もの女人と関係を持っていたが、男衆から逆恨みされることで袋叩きに合い、陰嚢の形をした石に封印されちまっていた。それが令和の時代にもなって《プチ弁天》の見栄のために神使見習いとして受肉を遂げることになる。

「とにかく豊宇気毘売神さまのところの狐に負けんぐらい、頑張ってもらいたいんよ。わかった? こう、次から次へと現れる妖怪変化を、獅子奮迅の活躍でちぎっては投げ、ちぎっては投げ……」

「うん。要は〈鬼太郎〉や〈うしとら〉みたいな感じをイメージしとるんやね。それはわかりました――けどなプチ弁天、流石に今の時代、そんなアクティブな活動する妖怪はおいそれと出現せんと思うよ」

「……いいや、おる! 学校帰りの童らが、鬼やら、妖怪やらの噂をしておったもん」

「それこそテレビとか漫画の話と違うか、常識的に考えて……」

「もぉーっ、うるさい! 近場におらんのだったら、国中回って探してきて!」

氏子である松浦とち子との精神的なつながりを通じて、丹吉は現代社会の文化に詳しくなっており、娯楽映画やネットミームなどの楽しみ方を心得ている様は実に愛嬌があり、声を出して笑わせられる箇所がいくつもあったな。

物語の前半は、基本的にはとぼけた会話が続けられ、人間に正体がバレそうになるたびに忘術を駆使する羽目になるのだが、そのテンポも心地よく、道化芝居の真骨頂とも言うべき、ドタバタ劇が繰り広げられる。

常識のルールに乗って生きて行くことのできない道化的主人公に難題を与えることによって、日常生活のルールの上では曳き出すことのできない潜在的活力を、この世界に導入するというのは勿論、道化芝居の定石である。

たとえば、出雲大社の大国主命の神使である武闘派の兎との出会いがまさにそうだな。兎は修行の眼目である妖怪退治を成し遂げられず、20年もの間、主のもとに帰ることができないでいる。もう日本からは妖怪の姿がほとんど消え失せてしまっていたからだ。それで諸国を旅した果てに、とくしま動物園の小動物と触れ合えるコーナーか何かで、あたかも夜職の女性のように幼きケント君を誑かしていたところを丹吉に見咎められるわけだ。

兔は「どうせ丹吉は神使候補の資格を失って妖怪堕ちするだろう」と命を狙いながら、丹吉は「妖怪がいないなら神使をクビになる」と怯えながら、二匹は心暖かな(?)関係を築いていくのだが、その関係は言わば《「追いつ、追われつ」は道化の基本芸の一つ》(同書、p.86)となっており、丹吉は神使として真面目に働くよう尻を叩かれることになる。

ぐうたらで短気、女性にだらしなく、長い物には巻かれがちで、言い訳ばかりだが、いざという時には義侠心を見せる丹吉はトリックスター的なアンチヒーローとなっているぜ。

そして物語の後半に出てくる化け狸たちもただただ可愛らしい存在じゃねえ。しっかりと妖怪をしており、凄惨な阿波狸合戦や狐たちとの政治闘争など、かなりヤクザな世界が背後に広がっていることが窺える。

オレは徳島に行ったことがないので、ローカルな場所の話をされても風景をいまいち想像できないのだが、それでも狸たちが「土地と因習、過去に縛られた存在」であることは伝わってきた。神話的な世界に片足を突っ込みながらも、同時に俗っぽい世界を生きる連中は、ある意味「境界」の中に閉じ込められている。それはニンゲンと同じだと言えるだろう。

しかしながら地方特有の閉塞感のあるニンゲンの世界と自由だが危険な妖の世界を大騒ぎしながら行き来する連中を見ていると、「こんな連中がいてくれたらいいのに」と読み手の心を賦活する面があるようにも感じられもした。

アメリカの神話学者ジョーゼフ・キャンベルの著作中に神話を失ってしまったことで生じる現代人の孤独について言及している箇所があるので、引用してみるぜ。

過去の世代の人々が神話や宗教の形で受け継いだ象徴や精神的修練に導かれて通った心理学的に危険な事態を、現代の私たちは(信仰心がないならば、または信仰心を持っていたとしても、継承された信仰では現代社会の現実的な問題が説明できないならば)一人で立ち向かわなければならず、助けがあったとしても、せいぜいあやふやで間に合わせで、たいていはあまり役に立たない手引きがあるだけだ。これは、現代的で「啓蒙された」人間としての私たちの問題で、そういう私たちのせいで、神や悪魔は合理的に説明されて存在しなくなってしまった。

倉田真木、斎藤静代、関根光宏[訳]、早川書房、p.156

ニンゲンを化かす存在を信じるということ――それは荒唐無稽だ。どうせ信じるなら、救う存在を信じたらいいじゃないか。だが、何があっても自分たちのことを見守ってくれるような隔絶して立派な存在よりも、信じる側が身を正さないと危ういなと思ってしまうぐらい頼りにならず、油断できない存在の方が、かえって現代に生きる者たちの心に親しみが湧くこともあるのかもしれないな。

これだけは言いたかったんじゃ――お前はひとりではない。ワイやプチ弁天や蛇、そして今やその兔までついている。これまでも、これからも、お前が悩んでいる時は必ずその後ろに我々がいる。だから安心しろ

ヘッ、こんな連中がいてくれたらいいのによ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?