100%棟方志功は濃すぎて栄養満点

2023年11月某日

生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ

東京国立近代美術館

2月に棟方志功がニッコリ微笑むフライヤーを手に取ったときから、来ると決めていたかもしれないこの展覧会。

棟方志功を認識したのはいつだろう?

いつの間にかだった気がする。

「わだはゴッホになる!」ってフレーズ、パンチ効いてるもんねえ。

いつどこで耳にしたかは覚えていないけど。

あと、顔を板にこすりつけんばかりに彫りまくってる様子も。

いつどこで目にしたかは覚えていないけど。

というように本人のキャラクターが強烈なので、いつのまにか記憶に刷り込まれていたのかしら。

民藝の文脈でも登場するけど、そのずーっと前からなぜか知ってる棟方志功。

でも「世界のムナカタ」って認識はあんまりなかったなあ。

本人が名乗ってるわけじゃあないと思うけど、まあそれはさておき。

棟方志功の作品をこんなにまとめて観るのは初めて。

こってりなメイキングのワールドにどっぷりと浸ったのだった。

●第1章:東京の青森人

・雑園習作

初期の油絵(油画)。当時画家を目指す若者が通る道だったのかも。

友人から「白樺」を見せてもらってゴッホの向日葵に感動。

・グループ写真

地元青森で洋画グループを結成。

いやしかし若かりしころのムナカタ、髪の毛クリクリでツヤツヤでかわいいな!

・東京弁稽古の図

って絵の中に説明文を書いちゃう。空間を字で埋める感覚はこの頃からすでに培っていたのね。

・シラノの劇版画

彩色されていていい雰囲気。すでにプロの仕事してはる。

・市民体操

・萬朶譜(ばんだふ)

・大和し美し(やまとしうるわし)

日本武尊(ヤマトタケル)の長編詩を版画にしたもの。

詩の文字と絵が混じり合っている。といか文字と絵で世界観を醸し出している。

この「大和し美し」が民藝運動とのつながりを生み出したのだった!

国画会に出品しようとしたら長すぎて陳列拒否されそうに。

そこに審査員のはましょーこと濱田庄司と柳宗悦が通りかかって

「これいいじゃない」と見いだされ、めでたく全図展示されることに。

柳宗悦はお買い上げを即決。半年後に開館する日本民藝館所蔵となった。

ちょうど民藝運動自体が盛り上がっていくタイミングといい感じにかみ合ったんだねえ。

ヤマトタケルといえば…先代の猿之助のスーパー歌舞伎おもしろかったなあ…

・民藝メンバーの集合写真

・観音教曼荼羅

・華厳譜

最初の宗教モチーフ作品とのこと。いろいろな神さま仏さまの左右対称フォーメーション。

普賢菩薩と文殊菩薩が色っぽいのはなぜだろう。

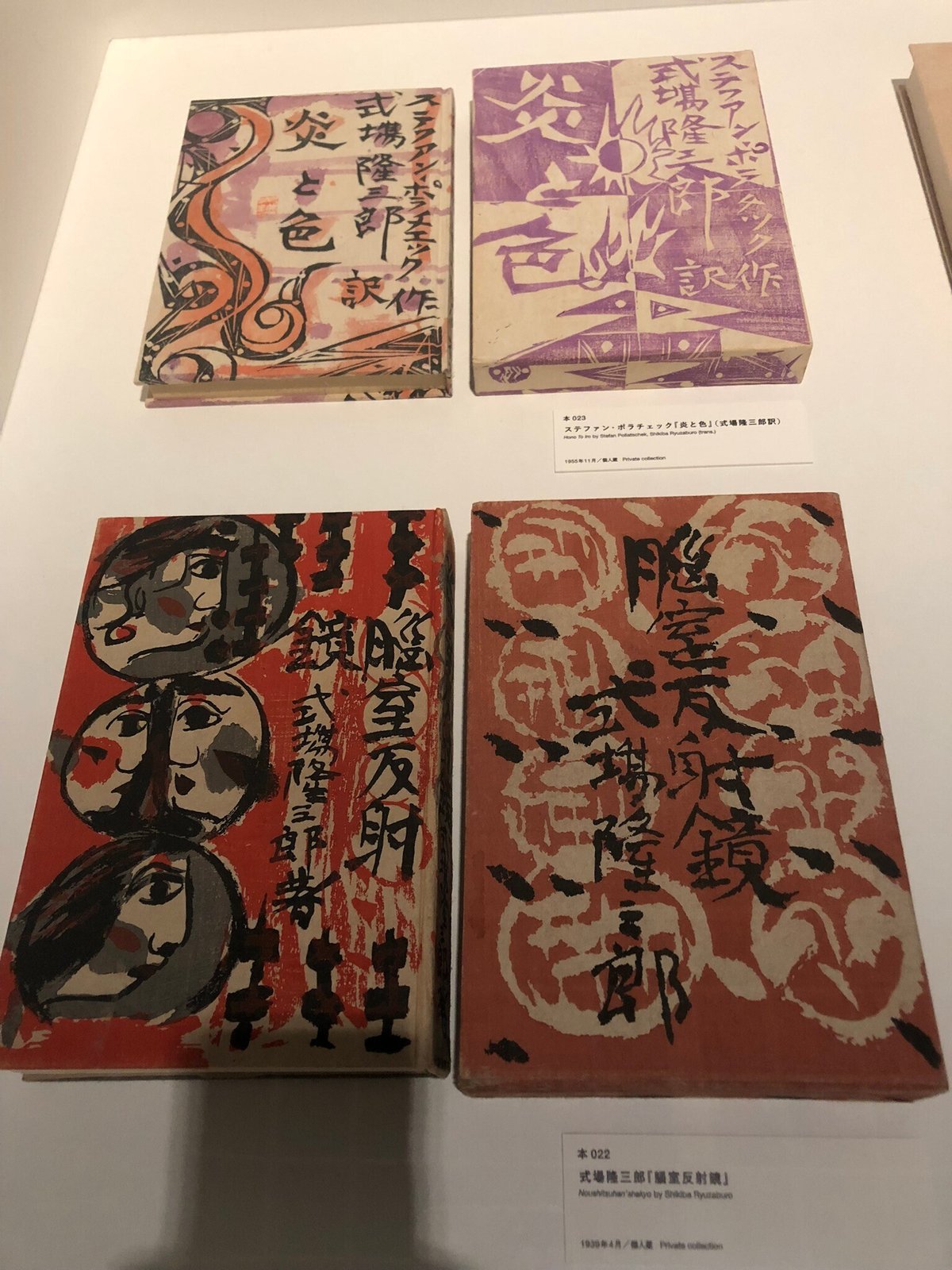

・式場の本の装丁

・善知鳥版画巻

青森ゆかりの能「善知鳥(うとう)」がテーマ。

後援者の水谷良一が謡い舞ったのにグッときて描いたのだとか。どっちもスゴいな。

詳しい筋はわからないけど、なんか沁みる。

・門舞男女神人頌

細長い長方形にそれぞれに収まっている体。でもギチギチに収まってるわけじゃあなく、躍動感があるんだよね。

・幾利壽當頌耶蘇十二使徒屏風

キリスト教の十二使徒がモチーフ。

キャラの描き分けがおもしろい。それぞれの性格を把握して反映してるのだろうか?そこまで読み込んでいたとしたらスゴいと思う。

・基督の柵(茶掛十二ヶ月板画柵・十二月)

真ん中の後光差しまくりの、日本民藝館で観たことある。

柳宗悦直々に表装指定してたんだ~さすがの仕上がり。

・灼員大聖天不動明王尊像

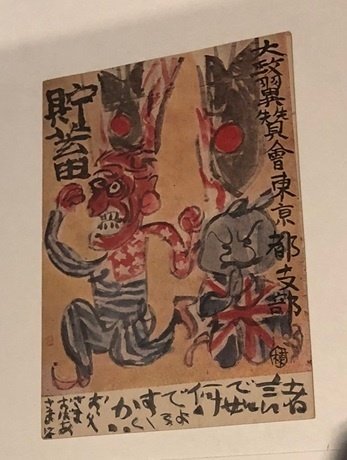

・郵便葉書「貯蓄」

・二菩薩釈迦十大弟子

熱い人やらシュッとした人やら、こちらもキャラの描き分けがおもしろい。

よりシンプルな線で表現している。

●第2章:暮らし・信仰・風土 富山・福光

東京空襲が激しくなり、富山へ疎開したムナカタ。

他の文化人が疎開したり、フィールドワーク好きな民藝同人たちも立ち寄ったりして、ムナカタのアトリエ「鯉雨画斎」は文化サロンみたいになっていたらしい。

版木が入手困難な時代で、ふすま絵や書、肉筆画が見られる。

・群鯉魚図

鯉は滝を登って龍になるっていうし、何かこうポジティブなイメージあるよね。

・女人観世音板画柵

・瞞着川板畫巻

疎開先の近くに流れていただまし川。河童がいるのか!?

自作の散文との組み合わせ。

・道祖土頌(さやどしょう)

道祖土は益子の地名。はましょーこと濱田庄司の窯の場所。

体の模様がおもしろい。

全身に入れ墨入れてる古代人のようにも見えてくる。

黒が多いからか、迫力あるぅ。

・鐘溪頌(しょうけいしょう)

こちらは京都の河井寛次郎の鐘溪窯から命名。

体の模様もさることながら、黒一色で表現しているのが結構びっくり。

背景の市松模様と相まって、なんかすごい考えたんだろうなあって思うよ。

・スナップ写真

・稲電・牡丹・芍薬図

いいねえこの襖絵。逆サイドはめちゃめちゃワイルドな華厳松の絵。だけどこちらが好み。ポップな色合いとか。上の方の模様、「稲電」っていうんだ。

●第3章:東京/青森の国際人

戦後、東京へ転居。

谷崎潤一郎の「鍵」の挿絵でブレイク。ほえ~そうだったんだ。

そして、国際的な版画展やサンパウロ・ビエンナーレ、ヴェネチア・ビエンナーレで受賞して「世界のムナカタ」へ。

その後、公共建築のビッグプロジェクトにも携わり活躍の場が広がる。

・谷崎歌々板画柵(左隻)

・湧然する女者達々

大蔵経の経典を6人の女性像で象徴させのだそう。

サンパウロとヴェネチアに出品された。

経典の象徴ってのを知らずとも、女体のパワーを感じる。

・宇宙頌(四神板経天井画柵)

・華狩頌

・谷崎潤一郎の「鍵」

・花矢の柵

・飛神の柵

東北地方に伝わる馬娘婚姻譚「オシラサマ」がモチーフ。

不思議な言い伝えだよねえ。

・ホイットマン詩集抜粋の柵

ムナカタをアメリカに招いたベアテ・シロタ・ゴードンからホイットマンの詩を紹介されて作品にしたもの。アルファベットだと洗練された感じになるのが不思議。

・東海道棟方板画

当世風の東海道五十三次にトライ。カラフル~

富士山をスケッチしてるのはご本人?

取材の旅に密着!

ベレー帽に黒縁メガネってイメージが定着していくんだって。

・ゴッホの青い女図(A)

・大印度の花の柵

草野新平とインド旅行。その後、大印度の向日葵…の花瓶に自画像が!

まさにゴッホになっちゃった!?

●第4章:生き続けるムナカタ・イメージ

・沢瀉風の柵

おもだかと言えば澤瀉屋の行く末が気になる…

・眼鏡

あと写真忘れたけど、べっ甲の眼鏡は河井寛次郎、柳宗悦、濱田庄司とお揃い!ほんと、お揃い好きだな!

・自画像三連発

・歓喜自板像・第九としてもの柵

好きなものに囲まれてるからねえ。

ゴッホ、ベートーヴェン、民藝、そして奥様。

・武奈加多胡慶志図

・油絵の自画像

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?