[手紙] クーセヴィツキーへ :『展覧会の絵』1922.5.1

音楽も生き方もエキセントリックだったフランスの作曲家、モーリス・ラヴェル。友人や家族に宛てた手紙、他の作曲家についてのコメント、レクチャーやインタビューなどシリーズで紹介します。

ファンタジー小説、評伝、ラヴェル本人の残したものの3部門で構成されるプロジェクト「モーリスとラヴェル」の中のコンテンツです。

モンフォール=ラモーリー*、ル・ベルヴェデーレにて

親愛なる友へ

「キエフの大門」がやっと終わりました。(『展覧会の絵』の)最終曲から手をつけたんです。というのもオーケストレーションするのに、この曲はあまり面白いと思えなかったので。あなたは信じないかもしれませんが、この単純なものにどれだけ手がかかることか。残りの曲はもっと速く進むでしょう。

以下にいくつかの指示、目安を書きます。

1)暫定的にページナンバーをつけました。

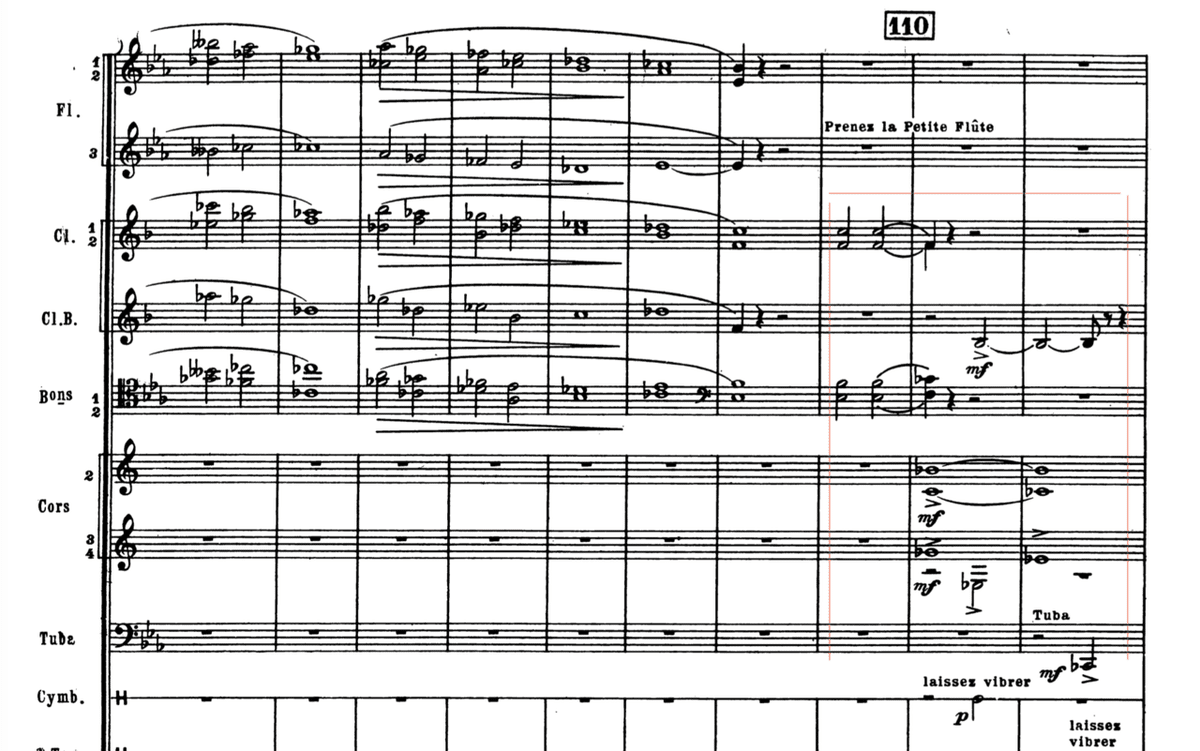

2)リハーサル用の数字を□で囲みました。これは写譜屋のためのもので、スコアが完成すれば、ナンバーのみを加えるでしょう。

3)7ページの最後の小節と8ページの最初の小節:オルガン的効果は薄れていき、そこで休止に入ります。あるいは(この解釈のほうが好きですが)、オルガン効果は突然鐘が入ってくることで断ち切られます。その場合は、鉛筆で書いた音符とスラーが、加えられる必要があります。(楽譜)

ムソルグスキーが指定しなかったテンポについて、指示をしています。つまりテーマの「プロムナード」に戻るときは、かなりテンポを速める必要があるとわたしは思っています。これがわたしのオーケストラの演奏についてです。おそらくこの活気あるテンポは鐘の始まりのところ(8p)で、開始されるべきかもしれず、だから11pの終わりに、わたしは16分音符ではなく、8部音符のスケールを書いたのです。その前からアッチェレランドでやらないなら、この8小節は2倍の速さで演奏されなければなりません。このパッセージの終わりに、わたしは上行下降のスケールを加えてもいます。それによる害はないですし、またリムスキー・コルサコフのスタイルをあまりに「破壊している」という非難を受けることもないでしょう。鐘によって演奏される内部の持続音(ムソルグスキーは想定していたと思われる)、わたしはそのすべてをよしとしています。

明後日の朝、リヨンに向けて発ち、その晩そこを発つので、木曜日の夜にお会いできたら嬉しいです。時間を節約するために、書留郵便で「キエフの大門」を送ります。

コルサコフ夫人にどうぞよろしく、そしてあなたにも、心からの想いを。

モーリス・ラヴェル

*セルゲイ・クーセヴィツキー:ロシア出身の指揮者(1874〜1951年)。長期にわたりボストン交響楽団を指揮した。

*モンフォール・ラモリー:パリから45キロのところにある美しい村に、1922年、ラヴェルは初めて自分の家をもった。ベルヴェデール(展望台)と名づけられた小さな家は、死の年(1937年)までの15年間ラヴェルのお気に入りの場所だった。この手紙は家をもって間もなく書かれたもので、冒頭にその名が記されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?