I. ボレロ

もくじへ

著者マデリーン・ゴス(1892 - 1960)はラヴェルの死後まもなく、英語による最初の評伝を書いたアメリカの作家です。ゴスは当時パリに滞在しており、ラヴェルの弟エドゥアールやリカルド・ビニェスなど子ども時代からの友人や身近な人々に直接会って話を聞いています。『モーリス・ラヴェルの生涯』は"Bolero: The Life of Maurice Ravel"(1940年出版)の日本語訳です。

・『ボレロ』最初のオーケストラ演奏

・作品解析

・ラヴェルの性格

1928年11月のある晩、パリのオペラ=コミック座のロビーは、興奮冷めやらぬ人々で溢れていた。「アンコール、アンコール、ブラボー!」 劇場に残っていた人たちの何人かが、大声で歓声をあげている。ラヴェルのオーケストラによる『ボレロ』の初演、スネアドラムの揺るぎないビートが繰り返され、クレッシェンドで徐々に音量を増していくオケの音、聴衆はいま耳にした心揺さぶられる音楽の魔術に突き動かされ、熱狂の極地にいた。

ホールの出口付近にいた一人の女性が、扉を両手でつかんで「狂気の沙汰、狂気の沙汰よ!」と狂ったように叫んでいた。

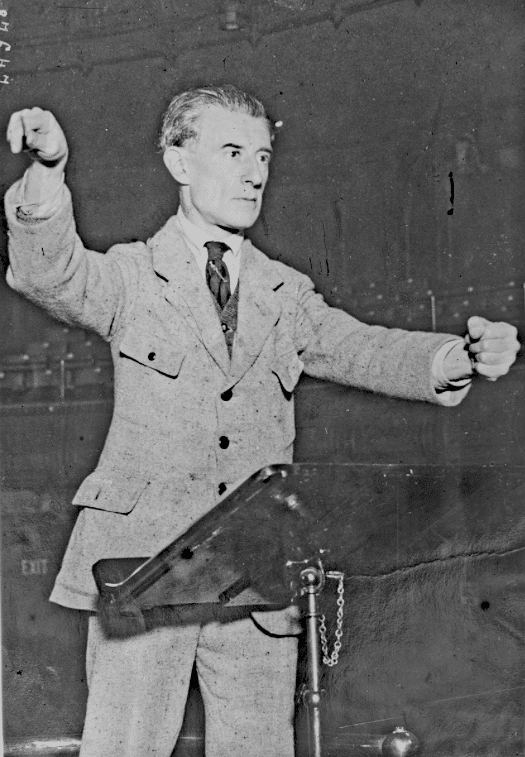

しかし小さな男が指揮台に立って、静かに厳格にリズムを刻んでオーケストラを指揮しているのを見て、聴衆の誰ひとり狂ってると非難する者はいなかった。対照的にラヴェル本人は、何事にも動じない風だった。ほっそりとした体つきのラヴェルは、完璧にドレスアップして、その影でさえ完璧に見えた。会場のライトでグレーの髪が輝き、尖った鼻に中央に寄った目の、修道士のような細長い顔には、どんな感情も見えなかった。聴衆の『ボレロ』への熱狂的な反応が与える喜びを見せまいとするかのように、薄いくちびるは固く結ばれていた。

アーティストたちが集まる待合室では、興奮した人々がラヴェルを喝采しようと待っていた。

「すごいぞ、モーリス、みんな我を忘れてるぞ」と友人が両手でラヴェルをつかんで声をあげた。「聴衆はすっかり心を奪われてる!」

ラヴェルは苦笑いしながらこう返した。「わたしの意図したものだ、感情を沸き立たさせるというね、いわば計画されたことだ」

「天国だ、すごい成功だ」 そう叫んだのは弟のエドゥアール。そしてラヴェルに「狂気の沙汰!」と叫んでいた女性のことを伝えた。

ラヴェルはにっこり笑った。「唯一、あれを理解した人だね」

ラヴェル自身が驚いたことに、『ボレロ』は新旧二つの大陸の音楽界を嵐に巻き込んだ。今を生きるすべての人々(街角の男からインテリの音楽愛好家まで)がシンプルなテーマに沸き立つリズムのこの曲に、すっかり魅了されていた。これまで限られた数の人々から尊敬を受けていたラヴェルが、一夜のうちに世界的な名音楽家へと変貌した。

一般的な意見といつも一致はしない批評家たちも、『ボレロ』への驚きを隠さなかった。「抵抗できない魔術的な迫力」と言い、「妙技を駆使した驚くべき賭け」「オーケストレーションによるそびえる塔」などと呼んだ。ラヴェルはこの成功がよくわからなかった。(リハーサルのとき、「この曲が日曜の大きなコンサートで演奏されることはないだろう」という声が聞こえたが、それとは対照的に、コンサートの聴衆たちは「クラシック音楽のラ・マルセイエーズだ」と言って、お気に入りの曲とした。)

アメリカでの『ボレロ』の成功は、ヨーロッパ以上のものがあった。トスカニーニが1929年の秋、初めて演奏すると、聴衆は心奪われ熱狂し、足を踏み鳴らし、大声をあげて賞賛した。数え切れない演奏がそれにつづき、シンフォニーのオーケストラからジャズバンドまで、あらゆる楽器のコンビネーションによって上演された。ラジオ・コンサートもあれば、キャバレーのショーもあった。「ポピュラーミュージック」以上に、ポピュラーな楽曲となった。最後の成功としては、世間の評判の証であるハリウッドが、映画の主題としてこれを使用した。『ボレロ』をオペラだと思っていた映画会社は、ラヴェルに驚くべき金額を払った。そして一つの作品に過ぎないとわかると、タイトルバックの音楽として使用することにした。

そうであっても、ラヴェルにとっては、『ボレロ』はさほど重要な作品ではなかった。ラヴェルが冗談でこの曲を書いたことを否定する人は少なくないだろう。「冗談だよ」とラヴェルは認めていた。シンプルなフレーズを発展させて、主要なオーケストラ作品にまで仕上げることが可能か、ラヴェル自身にとって一つの賭けだった。控えめな性格のため、ラヴェルは途方もない成功などというものを信じていなかった。「たったひとつのテーマから作る、というアイディアを得れば、音楽院の学生だって同じことができる、、、」

『ボレロ』においてテーマはさほど重要ではない。最高のオーケストレーションが、曲を名作にする。単調で面白みのない一つのフレーズからできている作品を予想するかもしれないが、真実は正反対だ。ラヴェルの使った様々な楽器のコンビネーションとカラフルな色調が、多様で豊かな効果を生んでいる。こんなことわざがフランスにある。「ソースが魚をつくる」 『ボレロ』の場合は、テーマは魚で、オーケストレーションがソース。ラヴェルは料理の中の魚の価値を低め、ソースという手段で最高においしい一品をつくった。この作品でその技量を示した。これは音楽の輪郭以上に重要なことで、ラヴェルはこの面においては、最も成功した作品であると断言している。ラヴェルはこう言う。

「この作品に対して読み違えがないことを、わたしは願っている。非常に特別で限られた方法の中で、一つの試みをしている。楽譜が示していること以上に、この曲に何か目的があると取ってはいけない。一つの非常に長い徐々に増大するクレッシェンドによって曲は17分の内に終わり、すべてが<音楽抜きのオーケストラの組織>からできている、と初演の前に、わたしは警告を発している。コントラスはなく、実行のためのプランや演奏の仕方を示す実質的な創意もない。テーマはまったく人間的ではない、、、スペイン風アラブの民謡のようで、(反対のことが言われるかもしれないが)オーケストラはシンプルに書かれ、少しの技に傾くことなく、まっすぐに突き進む、、、わたしは意図したことを正確に進めた。あとは聴く人がどうとるかだ」

『ボレロ』は静かに、飾り気なく、簡潔に始まり、それが信じがたいことに、抵抗できない最後のクライマックスにまで発展する。まず最初はドラムのリズムではじまる。

このビートは、単調に揺るぎなく最後までつづき、少しずつ増大するクレッシェンドによって進んでいく。テーマは初めフルートのみで開始する。空気を揺らすかすかな音、それはスペインの少年が、街角を口笛を吹いて歩いているような感じである。

次にクラリネットがテーマを繰り返し、そしてバスーンに、トランペットに、サキソフォンへ、ホルンへとそれぞれの楽器のグループが順番に同じメロディーを発展させていく。弦楽器がピチカートで加わり、スネアドラムの変わらぬビートに支えられながら、徐々にオーケストラ全体が圧倒的なリズムと音響のフィナーレへとなだれ込む。

リズムはラヴェルの芸術の真の水源だ。『亡き王女のためのパヴァーヌ』の威厳ある歩みから、後の作品のジャズの砕けたスウィングまで、ラヴェルは常にダンスに魅了され、支配されてきた。スペインのリズムは中でもラヴェルに強く訴えかけた。そして『ボレロ』は(伝統様式において、厳密に言えばそうではないが)スペインの印象を感じさせた。

この作品は元々スペインの踊りのための注文を満たすために書かれたものだった。ラヴェルはこれを1ヶ月もかけずに書き終えた。ラヴェルはときに一つの楽曲に何年もかけることがあるので、そのことだけでも驚くような成果と言えた。ラヴェルは作品が完璧になるまで、満足することがなかった。この完璧さを追求する感覚は、人生における最大の情熱と言えた。 ラヴェルは音楽を精緻に分刻みで仕上げる特別な才能の持ち主だった。ストラヴィンスキーはラヴェルを「音楽のスイス時計工」と呼んだと言われる。それはラヴェルが作曲において、スイスの時計職人が時計の複雑な部品を組み合わせて一つに仕上げるのと同様の、精緻な仕事をするからだ。一つの音符も、どこに置くべきか決定されるまで長い時間を要した。

私生活でも、モーリス・ラヴェルはあらゆるものに緻密だった。身長が低く体格も小柄でほっそりしていたが、いつも最新の非の打ち所のないスタイルで決めていた。ネクタイやソックス、ハンカチがあるスーツに合うかどうか、組み合わせがうまくいっているかどうか、服装に関して、自分の求める効果をあげるのにそれほど努力する必要はなかった。

ラヴェルの音楽をよく知り、愛する人々にとって、さほど重要でない作品に人気が集まることは、幸運なことには見えないかもしれない。とはいえ、『ボレロ』の成功がなければ、ラヴェルの名前を多くの人が知らなかったかもしれないことを考えれば、これは心に留めておくべきことだろう。この作品への興味によって、アメリカでもヨーロッパでも、たくさんの聴衆がラヴェルのもっと重要な作品への理解と尊敬をもつようになったのだから。

『ボレロ』はパリのオペラ座で、イダ・ルビンシュタインのバレエ作品として初演された。1928年の初夏に、ルビンシュタインはラヴェルに、スペインバレエを制作したいので、アルベニスの『イベリア』から何曲かをオーケストレーションしてほしいと依頼した。ラヴェルが仕事に取りかかってみると、フェルナンデス・アルボスという他の音楽家がすでに、この作品のオーケストレーションの独占権を有しており、さらにはアルゼンチンのダンサーのために、すでにいくつかが出来上がっていることが判明した。それでラヴェルは、ルビンシュタインのためにオリジナル曲を書くことにした。「誰かの作品をオーケストラにするより、そのほうが簡単だ」とラヴェル。一つのテーマから曲をつくることには、以前から興味があった。そしてよく知られたスペイン舞曲の最初の数小節を取り上げ、このバレエ曲に使うことにした。友人のホアキン・ニン*への手紙に、ラヴェルは一つのテーマで曲を始めていると書いている。最終的にできたのは、「様式も、展開形も、転調もなく、ホセ・パディーリャ*風のテーマ、そしてリズムとオーケストラできている曲である」と。

*ホアキン・ニン:キューバのピアニスト、作曲家(1879~1949年)。

*ホセ・パディーリャ・サンチェス:スペインの作曲家(1889~1960年)。

ルビンシュタインのバレエは、アンダルシアの宿が舞台に設定され、中央に大きなテーブル、その上に大きなランプが吊り下げられているというもの。その設定は、深く濃い影とランプの灯り、色彩のコントラストで、ゴヤの絵のようだった。ジプシーの人々が椅子や床の上に散らばり、まどろんでいる。最初、ジプシーたちは音楽に気づいていないように見えるが、テーマが執拗に繰り返されると、カスタネットを手に、派手なスペイン風のショールをまとったルビンシュタインが、テーブルの上に登り踊り始める。彼女は初めのうち緩慢なリズムに身をまかせゆっくりと踊っているが、だんだん奔放になっていく。見物してたジプシーがじょじょに目を覚まし、音楽にからだを揺らす。最後には全員がダンスに興じ、ダンスと音と色彩による嵐のようなクライマックスへとなだれ込む。

『ボレロ』はバレエとして熱い称賛を受けたが、それ以上にオーケストラの演奏で大きな成功を得てきた。『ボレロ』を演奏すると必ず、指揮者は大喝采を受けた。ラヴェルはこの曲を「むさぼり尽くす踊り」と呼んだ。原始的なリズムと増大する音響をとおして、気分を高揚させ刺激するパワーがあり、聴いた人の感情や精神を解放することは疑いない。

トスカニーニがパリで『ボレロ』を初演した際、席は(300フランの高値だったにもかかわらず)数週間も前に売り切れた。めったにコンサートに姿を見せないラヴェルだったが、このときは席を用意するのが難しかったため、最後の最後まで知らせを受けなかった。そしていつものように、ラヴェルは遅く劇場に到着した。そして前半のプログラムが終了するまで通路で待つ羽目になった。これはラヴェルの機嫌をそこねた。さらにトスカニーニが『ボレロ』をスコアが指示するよりずっと速く演奏をはじめると、ラヴェルは不満げに頭を振った。そしてついに憤慨して声をあげた。

「3倍の速さだ!」

ラヴェル自身が『ボレロ』の指揮をするときは、指揮棒が振られることはなかった。自動人形のように、急ぐことなく正確なリズムをその腕で刻んだ。1、2、3、1、2、3。実際のスペインのボレロのリズムは、ラヴェルの指示よりかなり速いものだ。しかしそれを指摘されると、ラヴェルは「それはまったく問題じゃない」と答え、「この曲の効果は、音の蓄積と単調なリズムの執拗な繰り返しによってのみ達成されるべきだ」と主張した。

メロディー、ハーモニー、リズムにおいて、非常にモダンな動きと、均一で一定の形をもつダンスで、リズムは常にドラムで刻まれる。唯一の変化は、オーケストラのクレッシェンドによってもたらされる。

ところが演奏の効果について熟練者であるトスカニーニは、もっと速い速度が『ボレロ』の価値を高めると感じている。テンポを速めることによって、驚異のクライマックスを打ち立てると。パリのコンサートでは、ホールの聴衆全員が立ちあがり、歓声をあげ拍手を鳴り響かせた。

ラヴェルが会場にいると知って、トスカニーニはこの喝采に作曲家を巻き込もうと、ステージへ上がるよう合図を送った。しかしラヴェルは激怒していた。トスカニーニが自分の作品を自由に扱ったことで屈辱をうけたと感じていた。立ち上がるのを拒否し、拍手を受け入れなかった。

終演後、ラヴェルは舞台裏に行って、トスカニーニと決着をつけた。「あなたはわたしが書いたように演奏しなかった」 偉大なる指揮者トスカニーニはこう答えた、と言われる。「あなたが書いたように演奏したら、こんな成功にはならなかっただろう」

すべての創作物は、文学であれ、美術であれ、音楽であれ、作家の個性を明らかにするものだ。『ボレロ』はこの意味で、ラヴェルの個性が現れていると言えるかもしれない。ほとんど何もないところから生み出す(最低限の素材から名作を作り上げる)、これはラヴェルの人生の特徴でもある。しかし『ボレロ』は「離れ業」以上のものがある。終わり近くのところで、予想外の変調があり、強烈な悲劇が出現する。アンドレ・スアレス*は次のように書いている。

*アンドレ・スアレス:フランスの詩人、批評家。1868~1948年。

『ボレロ』はラヴェルの潜在的な苦しみを音楽で表したもので、それは彼が生涯苦しめられてきたものだ。そしてそれは、恐ろしくも残酷な終焉をむかえる、、、リズムへの執着、幻覚を呼び起こす執拗なテーマの繰り返し、耳をつんざくアクセントが「死の踊り」を産む。『ボレロ』はラヴェルに取り憑いた悪夢の告白であり、魂を苦しめた暗黒世界を表している。

1937年12月のモーリス・ラヴェルの悲劇的な死まで、彼の人生や人間的側面は外の世界にとって完璧に謎につつまれていた。ラヴェルは外の世界を避け、熱烈な喝采にも無関心だった。晩年の数年間は、パリ郊外のモンフォール=ラモーリーで隠遁者のように暮らした。

性格的に内気で引っ込み思案で、ラヴェルをよく知らない者からは、冷たく、人間味の薄い人物と見られていた。しかしごく親しい者たち(数は少ないものの)は、表面上の無関心さの下には、温かな心と深い思いやりの感情があるのを知っていた。感情は欠けているというより、むしろ過度なくらいで、感じやすさは隠されていたが人並み外れてあり、ラヴェルの作品をよく知る者にとってそのことは明らかである。心の内の秘密は、公に見せるものではなく、感情は知性によって制御されるべきもので、それを表に見せるのはみっともない、とラヴェルは感じていた。彼の内気さが皮肉な受け止め方をされる一方で、生来の本当の優しさ(と潜在的な苦悩)は、作品の中に多く見てとれる。

ラヴェルを真に理解するためには、スペインの情熱とフランスの自制心がバスクという土地で奇妙に混ざり合い、さらにはそこに細部に精緻さを求めるスイス人の性格が加わっている、という出自を知る必要がある。

↑ ラヴェル指揮による『ボレロ』(1930年)

'Bolero’ from "Bolero: The Life of Maurice Ravel" by Madelene Goss

日本語訳:だいこくかずえ(葉っぱの坑夫)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?