幸い(さきはひ) 第十一章 ⑦

第十一章 第七話

「大げさかも知れませんが、その約束だけで、これから先の人生を生きていけるような気がしたのです。

最後に指切りをして私たちは別れた。

大切な約束を誓う《《神聖な儀式》》‥」

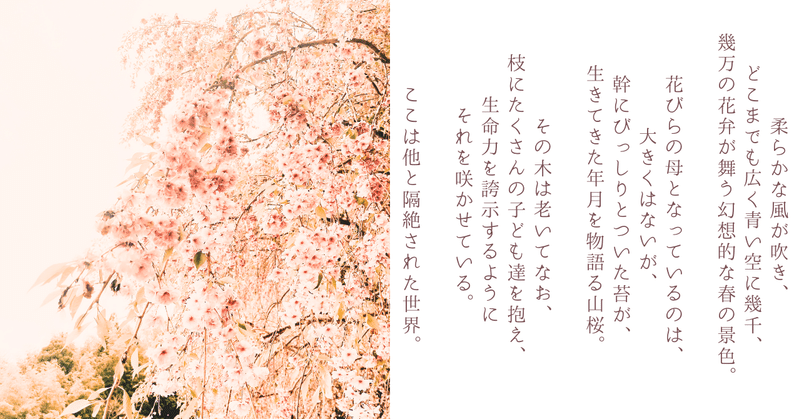

強い春風に薄金の髪をなびかせたまま、女子はうつろな表情で桜を見つめている。

そこにいずれの感情も読み取ることは出来ない。

「父は、それまで住んでいた母方の祖父の家から、自身の実家へと引っ越しました。

そこでは血を採られることはなくなりましたが、父は研究室に籠もりきりになりました。

そしてまたしばらくすると、今度は頻繁に出かけるようになりました」

家にいるときは研究室に籠もり、それ以外は外出している。

「私はそれが寂しく、父の存在が感じられるようにと、いつも父の研究室の前で遊んでいました」

――父に対する恐怖は未だ己の中に存在していたが、やはり慕う気持ちも強かったのだ。

「けれど父の目に私は映りませんでした。

療養のためにと引っ越しましたが、父が私に治療のために何かをするということもありませんでした」

身の回りの世話などは通いの家政婦さんが行ってくれた。

しかし、その人も必要以上に自分に接することはなかった。

――いつも私は独り・・。

「でも一つ幸運だったのは、家から少しは離れたところにある通りの桜の木が拝めたことでしょうか。

小さな木で花も咲いていませんでしたが、その桜の木を眺めることで、貴方様と過ごした幸せだった日々を思い出し、隔離された孤独な日常を耐え忍ぶことができたのです」

そんな日々が一年近く続いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?