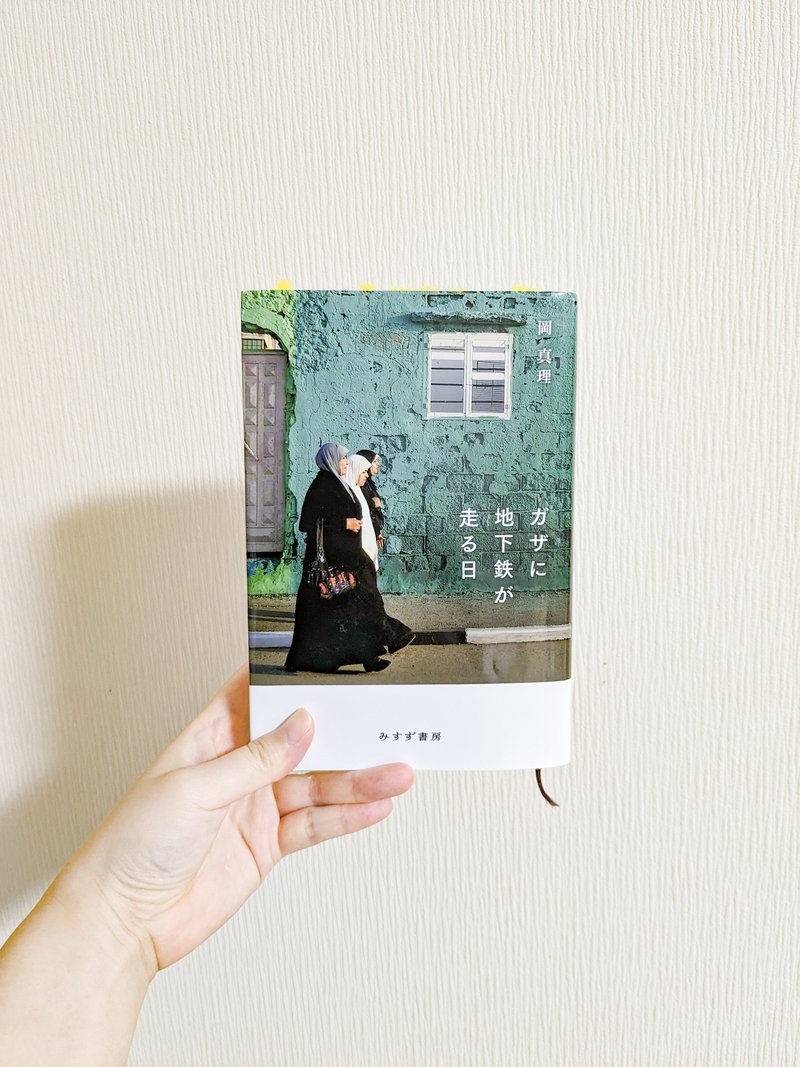

パレスチナを想像する/岡真理『ガザに地下鉄が走る日』読了

1月23日に岡真理『ガザに地下鉄が走る日』を読了した。読み終わったということは、書かれていることを全て理解した、ということではない。だから私は、私の言葉で何を書くべきかを思い悩んだのだけれど、私が、ひと言でも、拙くてもいいから、私が受け取ったものを書き綴ることによって、この本が次の誰かへと繋がる可能性がある、それをまずは一つの使命とすべきなのではないかと思った。だから、大したことは書けないけれど、感想を書こうと思う。

パレスチナについて、私は教科書以上のことを知らない。あまりにもものを知らない。こんなに知らないで許されるのだろうか。本書を読みながら、そして読み終わったあとも、考えるのはそればかりだ。

岡の、理知的で静謐な文章に、されども今なお絶え得ぬ怒りを感じた。最初から最後まで、岡の目で見たパレスチナの風景が、私の脳裏にも非常に鮮やかに描き出され、それはとても美しく、残酷なものだった。私の想像は、想像の範疇に過ぎない。現実はもっと遥かに、一つの及びもつかないほどに凄惨に違いなく、10月7日からこちら、SNSで垣間見る地獄を激しく拡張したものだろう。

以前、山本芳幸『カブール・ノート』を読んだとき、私は自分が、どこまでも欧米諸国の目線で世界を見ていることに動揺した。あのときの衝撃をさらに何倍にも強くして、『ガザに地下鉄が走る日』は私の視座を崩壊させたと思う。前回のアメリカ大統領選のときに、私は、私とアメリカについての文章を書いた。ドナルド・トランプを批判しアメリカの知性と良心を信じようとするものだったけれど、今となってはもう、そんなものが果たして存在するのかと、アメリカという国は一体何なのだろうと、彼らの善性についてなぜ語ることができたのだろうと思い悩んでいる。

高校の推薦入試のため校内で行われた模擬面接で、忘れられない一問がある。2001年9月11日にアメリカを襲った同時多発テロを契機として、アメリカがアフガニスタンに侵攻、さらにイラクへ戦争を仕掛けようとしていた時期で「あなたはイラク戦争をどう捉えますか」と訊かれた。当時の私は、中学生に出来うる限りの消極的支持を回答にした記憶がある──「戦争をせずに済むならその方がよい、けれどもしなければならないのなら、なるべく最小限の犠牲で済めばよいと思っている」。先生は「いい回答ですね」と褒めてくれたが、本当によい回答だったのかと何年経っても忸怩たる思いがあるし、もしも今同じことを問われたなら真っ向から「支持しない」と言うだろう。「なぜならそれはあらゆる亀裂と分断を生むだけであるから。テロに屈しないとは報復をすることではなく、私たちの知性に満ちた世界は決して暴力によって引き裂かれるものではないと示すことだ」と。

中学生の頃に憧れたイギリスは。過ちの上に立つはずのドイツは。人権の国であるフランスは。何だったのだろう。私は世界を一面でしか見ておらず、口先では中東やイスラム、アフリカ、自分が住むアジアをも含めて世界と言いながら、「世界」というのはいつも欧米のことでしかなかったのではないか。

岡は、『ガザに地下鉄が走る日』でまず、国境と国境の間にある「ノーマンズランド」について語る。ノーマン。人間ならざるもの。国に帰ることのできない難民は、国と国の境に閉ざされ、ノーマンとして扱われる。そんなことがあるのか、と思った。そんなことがあっていいのかとも。けれど日本の入管の暴力性を想起すれば、それが何十倍、何百倍という恐ろしさをもって、日夜パレスチナ難民を襲っているだろうことは、想像するに難しいことではなかった。入管で人が死ぬ。ガザでも人が死ぬ。

子供の頃から、ディズニー映画『ライオン・キング2』でシンバの娘であるキアラがコブを庇いながら「父さん、よく見て、みんな同じライオンよ!」と叫ぶシーンが好きだった。好きだ、今日も。今日も好きだと思うけれど、これを人に置き換えたとき、果たして「人」とは、誰のことを指しているのだろうと思った。膚の色が異なるライオンであるコブとはつまり、おおよそは黒人を暗喩するのだけれど、この映画が全世界に公開されていることを鑑みたとき、アメリカを代表する企業であるディズニーは果たして「同じライオン」として世界の人間のどこまでを含意できると想定していたのだろうかと、考えずにはおれない。

世界の無知・無関心・忘却という暴力のなかで人間性を否定され、世界からノーマンとされてなお、人間であり続けること。人間の側にとどまり続けること。この許しがたい世界をわが身もろとも破壊してそれに終止符を打つのではなく、自らの人間性を決して手放さず、自分たちの手で、非暴力の手段によって、世界を変えていくこと。それは、オリンピックで金メダルをとることよりも、ダイナマイトで自分の肉体を吹き飛ばすことよりも、はるかに困難で、はるかに勇気のいることだ。《ガザ》に生きるとは、人間がそのような闘いを闘うということだ。

人間の側にとどまり続けること、という表現が重い。傷つけられる日々が常態化し自分が尊重されていない状態が続くと「まっとうな人間である」ことが難しくなってゆく、その感覚は、ほんの僅かではあるが、同じではないかもしれないが、私にもわかるのだ。心臓に鉛ばかりが募ってゆくあの重苦しさを想像する。自らが人ではないような気がしてくる。想像して恐ろしくなり、同時に悲しくもなった。人間であろうとするそのことと闘い続ける、当然に、人間であるにも関わらず。

本書を読むまで、こんなにも「人権」という言葉を白々しく感じたことはあっただろうか。他者の人間性を何の権利があって「世界」は剥奪するのか。私はなぜパレスチナ難民を「世界」から透明化しているのか。「父さん、よく見て、みんな同じライオンよ!」よく見て。よく見る必要があるのだ。見ていないものを。見ずに済ませてきたことを。

なぜ、繰り返されるのかという問いが、何がそれを可能にしているのかという意味ならば、このようにも言えるだろう。第二次世界大戦後、絶滅収容所の真実が明らかになると、ドイツ人は「私たちは知らなかった」と弁明した。本当に知らなかったのかどうかはここでは措こう。「知らなかった」ということが弁明になりうるのは、知っていればこのようなことは許しはしなかった、必ずやそれを阻止しようとしただろう、という含意があるからだ。だが、本当にそうなのだろうか。ガザの殺戮と破壊は、世界注視のなかで起きている。最新兵器の実践デモンストレーションでもあるのだから当然だ。日本のメディアでも報道された。私たちは決して知らないわけではない。無知がホロコーストというジェノサイドを可能にしたのだとしたら、繰り返されるガザの虐殺を可能にしているのは、私たちの無関心だとも言える。茶の間に流れるガザのニュースは、一瞬、心を波立たせはしても、多くの者たちにとってそれ以上のものではないのだ。

岡が本書を上梓したのは2018年のことだ。時々、世界中のニュースの狭間でガザのことを耳にすることはあったかもしれない。でも、今ほど強く意識したことはなかったし、岡の言うとおり、一瞬だけ私の心を波立たせて日々に埋没していったのだと思う。

テレビや新聞だけが情報源だった時代は過ぎ去り、2023年10月7日以降、SNSでは何人もの、何百、何千という人びとが傷つき、苦しみ、死んでゆくさまが流れ続けている。何の罪もない赤子が死ぬのは痛ましいが、生まれた場所がパレスチナであっただけで殺されてゆく大人だってずっと痛ましい。パレスチナに寄り添おうとしてきたNGO職員たちや凄惨な現場を伝えようとし続けたジャーナリストたちも死んでいる。知らないとは言えない。見ていないとも言えない。だから、私たちは声を上げねばならない。イスラエルによるジェノサイドは許されない。欧米によるUNRWAの資金拠出停止にも、愚かにも彼らに追従することしかできない自国にも、非道なことは許されないと声を上げねばならない。

本書を読み終えた後から何回か、昔に、岡が見たというパレスチナのオレンジ畑を眼裏に描いてみている。文章から立ち上る岡の感動に、さぞや美しい光景だったのだろうと思う。オレンジに代わったイチゴ畑のことも考える。想像でしかない、けれど、こうしてパレスチナを想像することこそがきっと、一番必要なことなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?