ホップの事2024年

ここでは2024年にホップの事の備忘録です。誰かの役に立つかもしれないし、立たないかもしれません。

●横手のホップ農家さんの所に見学に行って、秋田のホップの歴史を調べた

秋田のクラフトビールの雄、ホップドッグブリューイングの長谷川さんに繋げて頂き、横手のホップ農家さんに見学させていただきました。

この横手のホップ農家さんは、弊店からホップ苗をほぼ全品種ご購入頂いている縁もあり、ガチ農家さんが育てると海外種はどの様な感じになるのか見たいという事もあり、ワクワクで行ってきました。

肝心の生育の様子は、概ねアメリカ種は好調で、一部ヨーロッパ種がやはり緩慢の様子ながらも育っている様だった。ただ、それぞれ極早生として扱う必要があるのと、株拵えのタイミングや塩梅も違いがある事、具体的には、株拵えは秋で、芽欠きや土寄せ等の春の作業をやや遅らせ気味にすると予後が良く(またそれは近年の新しい品種もその傾向があるとの事)、猛暑にも対応出来たとの事だった。

またカシミアという品種は花の付き方が柔らかく(どうも花茎が細く柔軟性があるという事みたいです)、平地に畑がある横手では風に吹かれて揺れてしまい、毬花まで至るのが少ないとの事でした。

実は岩手の遠野の方もカシミアを育てており、カシミアは物凄く毬花がなったというお話を伺っていたのです。遠野は山間にある盆地で、畑も山間部にある場合が多いです。なので平地程強風にあおられる事が少ない為、カシミア本来の毬花の付き方が見れた、という事なのかなと思いました。実に面白い。

また、品種によって毬花のサイズが違う為、選果機を使う時に、品種に合わせたサイズ調整に時間がかかるという問題点もある様で、ここら辺もある程度の規模の栽培、しかも単一品種を長年育てて来た事に合わせた機械しか現状無いという難しさを感じました。

海外種を私の所から買ってくれる方は、手作業で収穫、選果する方が殆どだけど、ある一定の規模になると炎天下でもくもくとやる辛さを良くお話されるので、小規模でも選果出来る機械が出来ると良いんだけどねえ。

醸造からの観点も色々とお話をお伺いすることが出来、まずは収量を確保する事、収量を確保出来たらペレット化するまで持って行ってくれると醸造としても使いやすいと。

なかなか難しいお題ではあるものの、農業団体や個人レベルで徐々に規模が大きくなってきている圃場もあるので、ここら辺がこれから先の問題なのだろうなと。

横手の農家さんもホップドッグブリューイングの長谷川さんも色々な問題を抱えつつも、前向きに色々と試行錯誤されていて大変刺激を受けました。ありがとうございます。また行きます。

●秋田県立図書館で秋田のホップの歴史を調べる

その土地の歴史はその土地の図書館でという事で、横手市立図書館に行く気でいたら、何とリニューアル工事中で休館。勿論大雄地区図書室も休み。

という事で少し車を走らせて秋田県立図書館まで行ってきました。ここ数年やりたかったことの一つなので大変ウキウキ。

ネットで調べてホップ関連の蔵書はなさそうだったんだけど、大体直接行くと表に出てない蔵書が検索に引っかかる事があるのでダメ元で図書館の検索システムで調べると、案の定、秋田県農政部による「ホップの歩み20年史」なるモノを発見したので、読んだ感想を羅列。

秋田のホップの始まりは昭和20年頃。当時の宝酒造のビール部門向けに栽培をスタートするものの、宝酒造のビール取りやめによるキャンセル、そしてサントリーと交渉しokをもらうもののこれもキャンセル、紆余曲折あってキリンで受け入れてもらい、現在に至るとい波乱万丈のスタート。しかも昭和42年には一度栽培が潰えて46年に復活するなど栽培自体も紆余曲折があった様だ。

そもそも現在の大雄地区は昔から寒く雪が春先まで残る事から、他の地域の稲作のスタートよりも遅れてスタートとなってしまう地区だった様で、同じ条件で野菜もダメ、寒さに強く収益性が見込めるホップに、というのがたどり着いた経緯の様だ。ただ、稲作が盛んな秋田で、稲作以外の作物、それも新規品目となると風当たりが強かった様で、当時の苦労が少ないながら記載されていた。

秋田県農政部による記載は他の地域(遠野と盛岡にある岩手県ホップ年史、青森田子にある青森ホップ年史)とは違い、データ量が多くとそれに伴うコメントがかかれているのが特徴的だった。

・〇〇年は長雨だったものの豊作

・8月中旬~下旬は干ばつだったがその分生育が遅れ9月に長雨があり過去最大の豊作

・生育初期に高温で早咲きが起こり予後が悪く落花が起き、日照不足による病気の多発により大幅減収

・冷夏で生育が懸念されたが被害は殆ど無かった

・梅雨以降猛暑と干ばつだったが何故か最高収量だった

※育てていたのはふくゆたかととよみどりだったようですが、途中で品種変更があったみたい。

こういったデータと一言コメントが年史の結構な部分を占めているうえに、別の冊子にはホップと他の作物との兼業による作業効率(稲作、ピーマンなどがあった)の実データ(大雄村の実際の農家さんを数人記録していた)と共に、良い点と改善点が分析されていて、かつ損益分岐点に基づくこれからの収量目標が細かに記載されていてかなり驚いた。

実データに基づく収量目標の冊子は、うろ覚えだけど昭和50年代とかその辺りの古い書き口の内容だったのだが、損益計算に人件費、それも家族労働が人件費としてしっかりと計上されていて、家族労働は人件費としてみなされてなかった辺りの時代に随分と本気な試みを行っていたのだなあと感心した。

収量データと一言コメントは、ホップの生育における癖みたいなものが見えて来て、要は水不足が起きない方がいい、というのがよく分かった。

2023年は猛暑で横手も遠野もホップの産地は皆苦労したと聞く。海外もチェコやアメリカも苦戦とかどうとか。やはり水を沢山飲みたい植物なのだなあと改めて感じた次第。

数時間だけの滞在で流し読みをしたのだけど、また後でゆっくりと読みに行こうと思う。

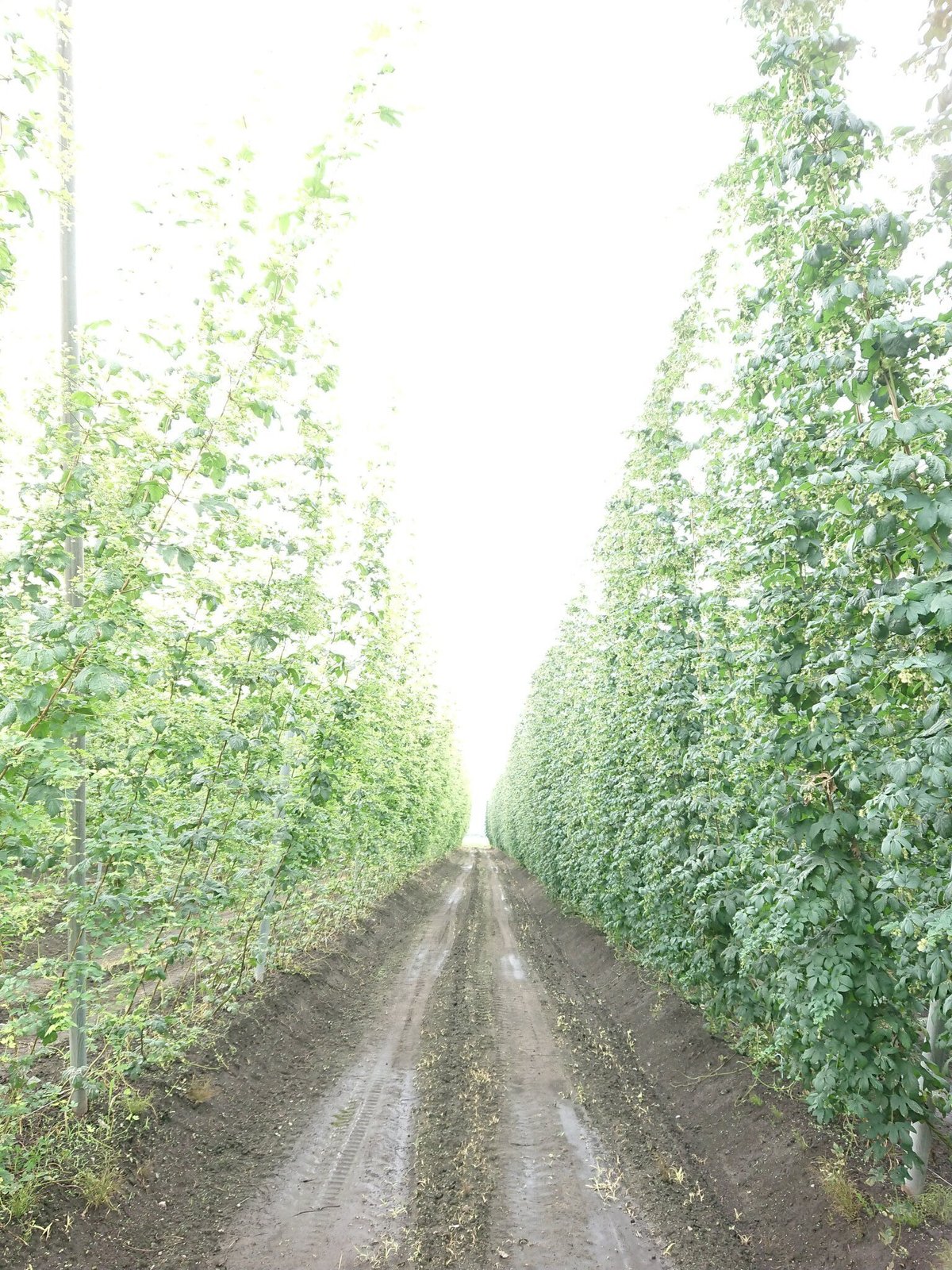

●遠野のホップ畑を見学とホップ神社にお参り

昨年ぶりに見学の遠野。ホップ神社にお参りでも、という気軽な気持ちだったけれど、新しい試みの圃場も見せて頂けた。ありたがたい。

ホップ博士で有名な村上さんも同行の上、色々と見学。新しい品種、古い品種の違いや、これからのお話を沢山伺えた。 という記憶なのだけど、数時間ずっとホップの話ばかりして楽しかったという気持ちだけが残っている。うーん喋り過ぎたかな。でも楽しかった。

印象的だったのは、株姿が古い新しいというお話。

ムラカミセブンやヴィスタ等の新しい品種は、葉が硬く、節間も短い。

ザーツや信州早生、ソラチエース等の古い品種は、葉も枝も柔らかで、節間が広い。

圃場にどちらのタイプも揃っているという環境はなかなか少ないが、確かにぱっと見でわかる。新しい品種に共通しているのは、古い品種よりも管理の手間がかからない。姿から育種が目指した方向が感じ取れるというのは、非常に興味深い話だった。

ここからは覚えている事を箇条書きにしていきます

・センテニアルは側枝があったりなかったり

・側枝が伸びずすぐ開花するものは、窒素分不足の疑い。春先の窒素施肥を。また開花期のリン酸施肥も。

・側枝が無い物を紐に2ツル巻いたり、株から6芽伸ばしたりする工夫は良し

・紐に4ツル巻いている株もあった。2ツルまでは防除上問題なかったらしい。

・アメリカのヤキマは40度にもなる暑いところ。夜は涼しいから、1日の上で休める気温になるのが重要。

・アメリカの圃場は潅水チューブで干ばつ対策、地温上昇対策をしている

・イギリスにはドワーフ種の元になる血統が入っている

そして遠野の有志の方が建立したホップ神社にお参り。ご神体もホップの形、支柱はホップ棚の支柱、お賽銭箱はビール樽という徹底ぶり(お賽銭は遠野ホップ組合に寄付されています)。ちゃんと直ぐ近くの遠野八幡宮に協力を得て建立した神社なので、ガチ中のガチである。

この度、なんと御朱印とお守りが登場していて、相当パワーアップしている。ビールに関わる人は是非お参りしてもらいたい。

遠野のホップ畑を見学させてもらうたびに、新しい試みと、それを実現する行動力、それを可能にさせる人の縁の素晴らしさを強く感じる。この奇跡の様なうねりをこれからも応援していきたい。

ご対応大変ありがとうございました!また行きますね!

●三戸と田子町のホップ畑見学

弊店からホップ苗をご購入いただいた縁で、見学させていただいた三戸のホップ畑。地域おこし協力隊の方が色々とチャレンジしています。なんでも三戸でもホップ農家さんが昔は居たそうで、それの復活も兼ねてしまっている様。昨年も見学させていただいたが、3年目となると随分と立派な畑になっていました。素晴らしい。

来年以降に、畑の場所が移動する予定で、アクセスも良くなりそうで、見学など一層の活躍を期待しています。三戸いい所だからね。観光としてもとても楽しい町です。

三戸の地域おこし協力隊の方のホップの師匠、田子町の田沼さんの畑も見せて貰いました。昨年はリトルスターの畑が中心だったのですが、今回はホクトエースの畑を中心に。

この田沼さん、国内では非常に珍しく、大手ビールメーカーの契約栽培ながら、多品種の栽培を手掛けているのです。信州早生、ホクトエース、リトルスター、最近はソラチエースも増やしていて、加えて世に出ていない新しい品種のテストも。他の農家さんは大体信州早生系統ともう1,2種が大概なのですが、5種以上、しかも同じ圃場に多品種は類を見ないと思います。なので、私大興奮笑

前回は栽培上のご苦労をお伺いしたのですが、今回は収穫とその後の感想等の苦労を沢山お伺いしました。品種ごとの毬花の大きさが違うので、摘果機選果機、乾燥機の調整が必要で、長年の勘と機械の汎用性が問われる様で、国内で多品種育てていて、これから機械を導入して広げていきたい、という状況の方には非常に有用な話ばかりでしたので、そういうお悩みの方は田沼さんの所を見学すると良いかと思います。機械ねえ。。。新品は勿論、中古も無いのよねえ。

ここからは覚えている事を箇条書きにしていきます

・リン酸肥料が18もあった。結構濃い目

・ホップの機械は入手が難し上、多分相当ボロボロ

・10年を超えると生育が一気にがた落ちの品種がある(ホクトエースが経験上そうではないかと) リスク回避の為に、株間に苗を数年ごとに植え、5年更新をチャレンジしようと思っているそう

・ニンニクはスライスしてお湯で煮だした汁をカレーなどに使うと臭みが無い上に栄養満点(田沼さんはニンニク農家でもあり、田子町はニンニクの国内有数産地です)

青森地域でもホップの新しい試みが動いて居て、これからが楽しみです。ご対応大変ありがとうございました!また行きますね!

●横手のホップ見学再び

横手の農家さんに無理を言って、また行ってきました。横手のホップ畑。

何故2回も行ったかというと、ここの農家さん、うちのホップ苗を結構な品種数買って頂いたんです。何でも海外種が1000株超えたとか。

そこで各品種の生育具合を見させてもらったという訳です。国内でガチ農家さんが育てる海外種の様子を見れるのは、試験場とかを除けば、横手が一番種類があるんじゃないかなあと思います。

ここからは見た様子を箇条書きで取り留めなく書いていきます。

・全体的にどの品種もかなり元気に育っており、品種差はあるものの、それなりの収量も確保できそうである

・ソラチエースはやはり柔らかな伸びで枝もフニャフニャ

・チヌークは力強い伸び、成長で、なりも良い

・センテニアルは側枝が伸びているモノと伸びていないモノがある。遠野では側枝が伸びていた。肥料と保水関係ではないか。

・トライアンフは茂りが良いがやや毬花は少な目、晩生

・ノーザンブルワーも元気。側枝伸びず毬花、早生

・ティーメーカーも元気、毬花が小さい、早生

・テトナンガーも元気、側枝が伸びたり伸びなかったり、早生

・コメットはやたら元気、側枝伸びず、早生

・ナゲット、やたら元気、やや晩生

・ヴィスタは思ったより元気が薄い、遠野はやたら元気だった

・横手なりの育ち方をしている株が多い。特にヨーロッパ種がやたら元気なのが印象的

ご対応ありがとうございました!また行きますね!

サポートは紹介した植物の苗の生産維持拡充、記事の充実に利用いたします。どうぞよろしくお願いいたします。